2019年上半年是古生物學界成果頗豐的半年,加拿大科學家發現了至今最大的霸王龍骨骼,美國科學家找到了小體型的霸王龍祖先。

郊狼暴龍骨骼化石(圖片來源:https://www.nature.com/articles/s41559-019-0888-0)

國內科學家在小盜龍的肚子里找到新種蜥蜴;發現了難產而死的鳥類化石;找到宛如翼龍、蝙蝠和小型恐龍混合體的長臂混元龍(Ambopteryx longibrachium);不久前又發現了阿爾瓦雷斯龍類新屬種。

但要說到今年中國發現的第一個新種恐龍,你知道是哪一只嗎?

新屬種擅攀鳥龍類的長臂混元龍(圖片來源: http://www.ivpp.cas.cn/xwdt/ttyw/201905/t20190508_5290781.html)

小盜龍吞食王氏因陀羅蜥(Indrasaurus wangi)復原圖(圖片來源:http://www.ivpp.ac.cn/xwdt/ttyw/201907/t20190712_5341039.html)

新種鐮刀龍類現身--四合屯凌原龍

四合屯凌原龍(Lingyuanosaurus sihedangensis),是今年國內發表的第一個新屬種恐龍,名字來自于該恐龍發現的地名和層位。這種恐龍生活于白堊紀早期的中國遼寧,是一種小體型的鐮刀龍類。

四合屯凌原龍是中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的博士生姚熙、廖俊棋和研究員徐星聯合加拿大阿爾伯塔大學的Corwin Sullivan共同研究的成果,該成果于今年三月發表于《科學報告》(Scientific Reports)期刊。

這是繼意外北票龍(Beipiaosaurus inexpectus)、義縣建昌龍(Jianchangosaurus yixianensis)后,在遼寧找到的第三種鐮刀龍類恐龍。

北票龍復原圖(圖片來源:https://www.wsj.com/articles/SB123323864530728723)

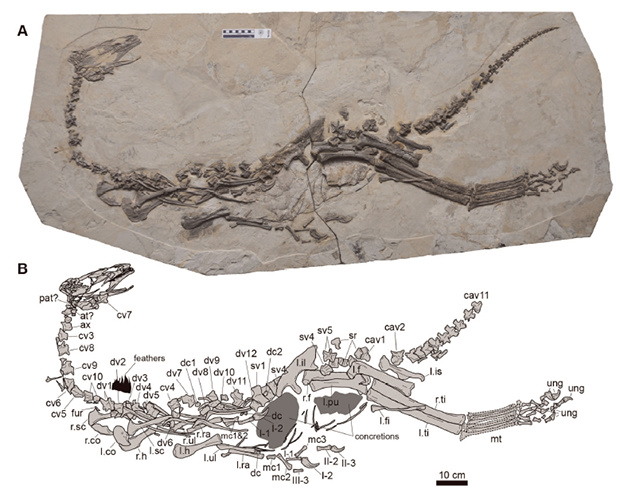

建昌龍的骨骼化石(圖片來源:Pu et al., 2013)

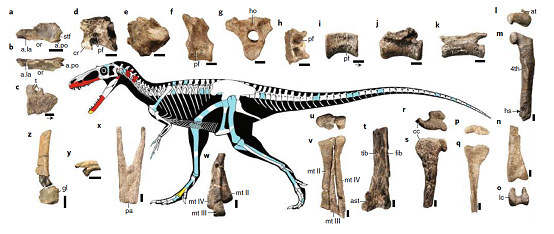

新發現的四合屯凌原龍的化石標本沒有頭部,但頭后骨骼保存相對完整,脊椎部分包含一些頸椎、背椎、薦椎、尾椎、肋骨,四肢則包含肱骨(上臂)、股骨(大腿)、脛骨(小腿)還有些爪子,此外還有接近完整的腸骨(骨盆的部分)和一些難以辨認的骨頭。

凌原龍化石保存,圖中比例尺白線為5厘米(Yao et al., 2019)

目前遼寧發現的白堊紀早期鐮刀龍類都是小家伙,根據化石估計,北票龍的體長在2.2米左右(身高大約1米多點),結合圖中的比例尺,也不難發現凌原龍和建昌龍的體型都不大。這是因為遼寧這一代找到的都是比較原始的恐龍類群,到白堊紀晚期,真正特化的典型鐮刀龍類可都是大家伙,身長能到10米左右,還都是長著奇形怪貌的肥宅模樣。

被誤認為是烏龜的恐龍了解一下

鐮刀龍類是一類外貌非常奇特的恐龍,有多奇特呢?在1954年發現時,因為材料稀少和特征獨特,甚至以為這是一種大烏龜呢!

按照1954年鐮刀龍敘述的復原圖,當時以為是一種有長指爪的大烏龜(https://twitter.com/uniquepaleoart/status/1031203947371876352)

隨著越來越多的化石材料發現,才逐漸證明它是一只恐龍。而“鐮刀”則是指它長而尖銳的就像鐮刀一般的指甲,最長的指甲將近一米。但更為豐富的化石材料卻為這個類群蒙上了更多的謎團——鐮刀龍究竟是哪種恐龍?

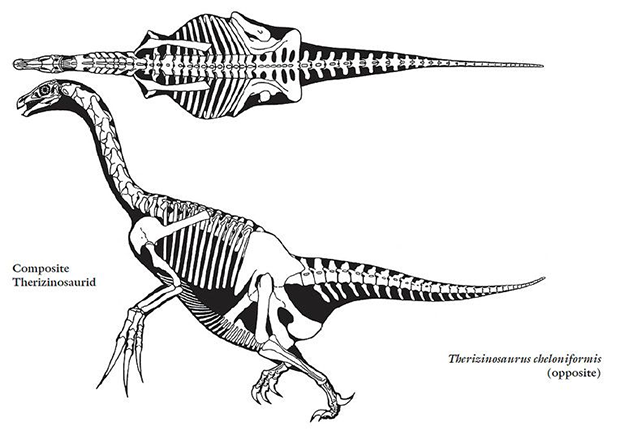

鐮刀龍的骨骼(https://prezi.com/mvdscdkjdxeg/therizinosaurus/)

鐮刀龍前肢又大又尖的爪子讓科學家們很疑惑,認為它應該是一種兇猛的大型肉食恐龍。但后來更多的材料顯示它頭小脖子長、牙齒成葉片狀、身體寬胖,腳由四根腳趾支撐,而霸王龍等肉食恐龍后腳是明顯的三根尖爪,因此有科學家認為鐮刀龍應該是一種原始的蜥腳型類恐龍,并以植物為食。

霸王龍后腳主要以三根腳趾乘載體重(圖片來源: https://www.flickr.com/photos/hugocafasso/36840986462)

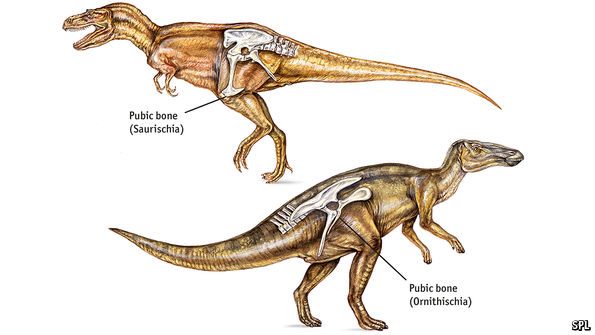

但它的骨盆型態又很獨特,與蜥腳型類恐龍又有差別,因此又有科學家提出鐮刀龍類可能既不是蜥腳類,也不是肉食的獸腳類恐龍,而是介于蜥臀類和鳥臀類之間的過渡物種。

蜥臀類和鳥臀類的骨盆構造,可以對比前面鐮刀龍的骨骼圖看看比較接近哪一種?(圖片來源:https://www.economist.com/science-and-technology/2017/03/23/a-new-way-to-classify-dinosaurs)

關于鐮刀龍的身份遲遲不能確定,直到20世紀末,在中國又發現了原始鐮刀龍幾個關鍵且重要的標本。第一個是在內蒙古發現的阿拉善龍(Alxasaurus),它的手腕有接近鳥類結構的“半月形腕骨”,而這是手盜龍類才有的特征,因此把這類恐龍又重新歸入獸腳類之中。

阿拉善龍的骨骼復原圖(圖片來源:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alxasaurus_elesitaiensis.jpg)

另一個則是前面提到同樣來自遼寧的北票龍,它的后腳和典型的獸腳類一樣是三趾的,而且身上還覆蓋有羽毛,這都證明那些奇形怪狀的鐮刀龍家族確實是獸腳類恐龍的一員。

長的奇怪?還不是為了能吃飽

目前主流的觀點認為,鐮刀龍類是一類分布于亞洲和北美洲的獸腳類恐龍,主要分布時代是白堊紀。但也有一些爭議,有材料顯示鐮刀龍或許在侏羅紀也有存在。

小頭長頸,胖肚尖爪,鐮刀龍普遍長相奇特。科學家認為這和它們的食性有關。鐮刀龍類雖然是一種獸腳類恐龍(也就是霸王龍、迅猛龍的近親),但它主要以植物為食。和長頸鹿或蜥腳類恐龍的長脖子一樣,小頭長頸和是為了吃植物進化形成的。

類似原始蜥腳型類葉狀的牙齒是為了撕碎葉片,胖碩的肚子和奇怪的骨盆則是為了給腸胃騰出更大的空間來消化堅韌的植物纖維。現代動物界中的胖子也大多是吃素的,如犀牛、大象、牛等等。而飽受爭議的四趾步行則可能是為了要乘載更大體重才演化出來的。至于那又大又尖的指甲,則可能是用來切割、拉扯高處的葉片或是用來防御其他掠食者的進攻。

鐮刀龍:別看我胖子好欺負!( 圖片來源:https://www.nationalgeographic.com/news/2015/12/151226-animals-dinosaurs-claws-ancient-science-paleontology/)

本次發現的凌原龍在特征上是一個過渡的類群,介于原始的北票龍和更為特化的阿拉善龍、鐮刀龍之間。它的小腿比大腿長,這是典型速度型選手的特征。一般速度較慢恐龍,它們的大腿會比較長,比如穩重型的棒子鐮刀龍。

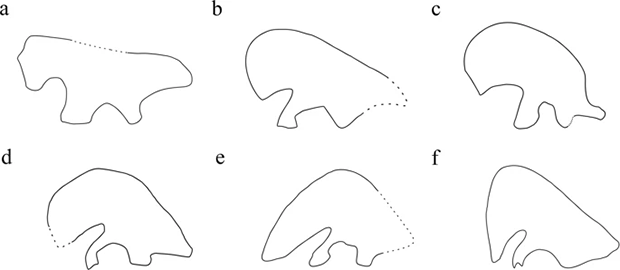

另一方面,凌原龍的骨盆特征比較接近特化的鐮刀龍類,上下高度比較高、尾端小,這可能是因為飲食的變化導致身體結構開始出現改變,肚子也開始走向越來越胖。

鐮刀龍類骨盆比較,a、b分別為較為原始的鑄鐮龍、北票龍,c為凌原龍,d、e、f則為特化的肅州龍、南雄龍以及慢龍。(圖片來源:Yao et al., 2019)

遼寧發現的三種龍會不會相互搶食?

前面說過,在遼寧白堊紀早期的地層發現了三種體型相近的原始鐮刀龍,這么相近的類群生活在一起會不會相互爭奪食物呢?答案是否定的,科學家也給出幾個推測。

第一是這三種恐龍的地層雖然接近,但其實時代相去甚遠。畢竟在地層中有時短短的幾厘米就有幾萬年甚至幾百萬年的差別。第二則可能是存在地理隔閡,雖然都在遼寧,但在當時的環境下,或是對小型恐龍來說,也會存在地理上的分隔,因此可以做到互相河水不犯井水。最后一個可能原因是,這三種恐龍有著不同的身體結構,例如北票龍和建昌龍牙齒就不同,而北票龍后腿特征也沒有凌原龍靈活,因此這三種恐龍飲食策略,比如采集的食物存在差異。

之前有人說阿爾瓦雷斯龍是科學家心目中最怪異、謎團最多的恐龍(http://www.kepu.net.cn/gb/ydrhcz/ydrhcz_zpzs/ydrh_201908/201908/t20190814_33318.html),我會說那絕對是因為那位同事不研究鐮刀龍。歡迎大家在下面留言評評理,究竟是大爪子肥宅比較怪異還是短手飛毛腿更奇怪吧!或是說說看自己心目中最奇怪的恐龍或生物是什么?

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助