人類航天事業的基石是運載火箭技術,正是一枚枚火箭在轟鳴聲中驚天動地起飛,才有了軍事、氣象、通訊、遙感、導航、科學應用、載人航天和深空探測等多種可能性。但很多人往往忽視了一點:人類受困于強大的地球引力和濃密的大氣層影響,火箭運輸效率極低,有效載荷僅為總重量的1-5%左右。

人類超級火箭土星五號和它巨大的一級發動機(圖源:NASA)

以人類有史以來最強的登月火箭土星五號為例,它的總重量約為3000噸。第一級總重約2290噸,其中殼體和發動機質量僅為130噸,2160噸都為液氧煤油燃料。發動機工作時間標準流程為165秒,平均每一秒燃燒13.1噸燃料,換算成汽油差不多夠一輛百公里油耗10升的小汽車圍繞地球赤道開4圈半!

但它能送到月球的有效載荷僅為45噸重的阿波羅飛船,比重僅為1.5%。如果考慮到真正的有效載荷僅為三位宇航員和有限的科學儀器,這個效率低到令人發指。其余部分幾乎都是燃料和火箭殘骸。

長三乙結構(圖源:中國長城工業集團有限公司)

中國王牌火箭長征三號乙,是嫦娥探月、北斗衛星導航、天鏈一號、通訊衛星系列等背后的超級英雄。它總體上能夠分為22個部分[1],但是真正有效載荷就只有第2部分:衛星,占火箭總體重量僅為1%左右。

余下的99%中,除了圖中并沒有標注出的燃料,其他21個部分都可以叫做同一個名詞:火箭殘骸!這是我們進行航天事業所必須承受的代價。

雖然同是殘骸,但是我們不一樣

火箭殘骸包括很多種類。按照火箭殘骸的產生流程,可大致分為如下幾個部分:

1.飛來橫禍

顧名思義,這部分殘骸是在火箭發射后不久會重新返回地面,甚至在火箭剛開始呼嘯震動時就開始“掉渣/殘骸”:這其實往往是保溫泡沫或結的冰。

獵鷹9號火箭在發射最開始階段就掉落“殘骸”(圖源:SpaceX)

大氣密度很大,這個階段產生的殘骸高度不夠、速度很低、因而這些殘骸根本沒能突破大氣。按照火箭推進的原理,所有的火箭幾乎都要設計成多級模式,越靠下面的部分越大也越強力(參考上文土星五號的介紹)。這意味著這部分天外飛禍特點是:非常大、非常貴、也非常危險!

以我國每次載人航天都要使用到的長征2F王牌火箭為例,在發射后約3分鐘內,火箭的逃逸塔、助推器、一級火箭、整流罩等重要組成就會相繼程序分離,最后分離的整流罩最大高度也僅為100千米左右,引力作用下,它們必然會返回地球。

由于程序分離時間、分離姿態、氣象條件等各不相同,它們的掉落區往往分散且面積巨大。由于歷史和技術原因,我國的三大傳統發射場酒泉、太原和西昌都位于內陸,每次發射都要著重考慮這一批殘骸的破壞力。

長征2F火箭基本結構(圖源:開放版權)

2.“天外來客?”

隨著火箭繼續飛行,火箭二級將會繼續完成推高航天器軌道的重任,以至于它分離時往往自身動能已經足以環繞地球。但此時軌道高度依然在200千米左右,這里大氣雖然稀薄卻可以造成足夠阻力,火箭二級往往還是會返回地球。

由于高空大氣的情況復雜,火箭二級被拋棄后姿態也無法確定,返回地球的軌跡、時間和沖擊大氣地點很難預測。2016年6月25日我國首次發射新一代火箭長征七號,火箭二級在太空中自由飛行了一個多月后,于7約27日當地晚間在北美中西部再入大氣。

但我們不必擔心火箭二級造成的威脅。它們沒有任何防熱措施,再入大氣時速度大、空氣稠密,它們往往變成美麗的流星,焚毀在大氣中。

也有極個別情況火箭二級可能變成“飛來橫禍”。歷史上最接近二級火箭飛來橫禍的是一位叫Lottie Williams的美國人,在1997年她被一個德爾塔-2型火箭二級返回地球時的碎片擦過肩膀。所幸只是輕微擦過,并未受傷,就是嚇了一跳。如果再偏一點砸到頭上,基本就是必死了。

把她叫做世界上最幸運的人,并不為過(圖源:開放版權)

總體上,人類航天60年來,從未發生過任何環繞地球的火箭殘骸或太空垃圾擊中人類的案例。

3.永久的太空垃圾

對于很多高軌衛星而言,旅程遠未結束,運送它們的火箭往往還有第三級、上面級等重要結構。

例如,我國王牌火箭長三乙可以攜帶一個遠征一號上面級[2],就是靠這個“太空擺渡車”才實現了數次北斗衛星導航系統“一箭雙星”任務。請注意,這種一箭雙星任務所需要的技術,是遠遠超過其他“一箭N星”任務的。那些往往是處在同樣軌道,火箭只是到站“撒土豆”而已。

此時衛星被分離時軌道已經非常高,這些火箭殘骸注定幾乎不可能返回地球大氣。以2015年7月25日我國長三乙+遠征一號“一箭雙星”發射北斗導航衛星(M1S和M2S)為例,直到今天(2019年8月12日)長三乙的第三級仍然飛在近地點382千米、遠地點16587千米的大橢圓軌道,而共同升空的遠征一號更夸張,它飛在近地點22042千米、遠地點27866千米的超級橢圓軌道。到人類滅絕都不可能返回地球[3]!

事實上,有很多人類航天事業早期發射高軌衛星帶來的火箭殘骸,直到今天依然在太空漫游。

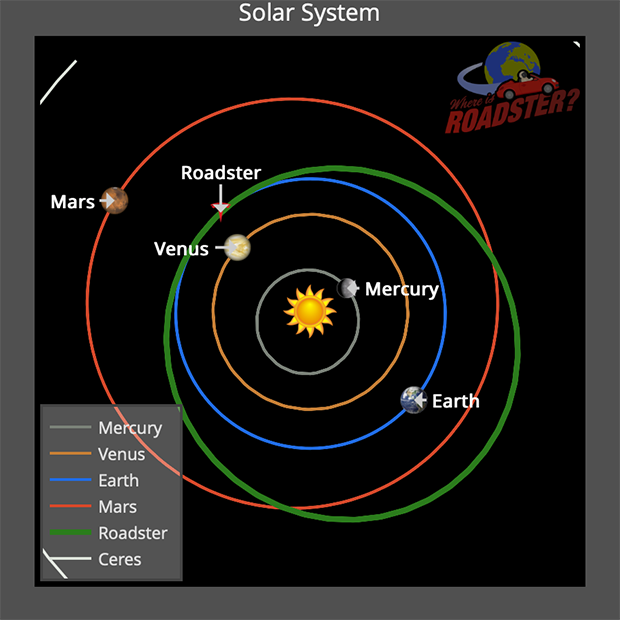

而對于很多深空探測任務,目標軌道輕易超過月球的距離,這些火箭殘骸已經遠到無法追蹤了。例如獵鷹重型火箭2018年2月6日首次試射后,它的火箭二級牢牢綁在特斯拉電動車背后,現在已經大概到了相對地球的太陽系另一面了。

地球和獵鷹重型二級這一火箭殘骸的相對關系(圖源:whereisroadster)

4.太空事故

火箭的結構和材料都不是為了在太空中經年累月工作而設計的,這就意味著它們的使用壽命非常短:往往是完成發射任務即可。例如,載人航天用的火箭僅使用10多分鐘就任務結束,高軌任務也僅為數小時。

這就意味著:那些成為長期太空垃圾的火箭殘骸,并不穩定。在長期的真空高輻射環境影響下,很容易出現未燃盡燃料泄漏、碰撞甚至結構解體的風險。而這些巨大的太空垃圾一旦解體,可謂是一整個軌道的災難,影響當前甚至后續的所有任務。

從某種程度講,這些難以預測和控制的太空事故,是最恐怖的。

那么,這么多火箭殘骸,該如何處理它們?

飛來橫禍:能回收就回收,回收不起要躲得起!

火箭一級和整流罩等往往是火箭體積重量最大、最核心也最昂貴的部分,占據火箭總體成本的80%以上,卻是最早被扔掉的,非常可惜!而且非常危險。

處理它們,有效的方式又有三種:

1、回收。這也是SpaceX、藍色起源、航天飛機固體助推器和我國新一代火箭設計時考慮的重點因素。目前,SpaceX依靠這個技術聲名鵲起,不僅能夠依靠一級火箭反推平穩回收,還能利用整流罩降落傘減速滑翔和接駁船大網實現回收,幾乎毫不浪費。

SpaceX利用火箭一級回收技術名聲大噪(圖源:SpaceX)

2、完全棄用。這是世界主流火箭的主要處理方式,由于傳統火箭發動機設計和結構問題,很多火箭根本無法復用,幾乎毫無回收價值,最理想的情況反而是丟掉。但僅有靠海的發射場能實現這一完美主義:例如美國的范德堡空軍基地、肯尼迪航天中心、卡爾維拉爾角,中國文昌,歐洲法屬圭亞那。

3、盡力減少殘骸影響。對于蘇聯拜科努爾、普列謝茨克,中國酒泉、太原、西昌這些內陸發射場,則不可能避免飛來橫禍,但可以大大減小它的影響。例如我國在7月26日長二丙火箭發射遙感30組-05衛星時,給火箭一級的級間段安裝了柵格舵,在一級殘骸落地過程中起到穩定姿態和減速的效果,大大減少了殘骸的可能影響區間,成為世界第二個運用此技術的案例,也為我國未來新一代可回收火箭積累寶貴經驗。

裝了柵格舵的級間段(圖源:航天科技集團)

“天外來客”,可控再入

火箭第二級成為殘骸時往往已經有能力圍繞地球飛行、返回地球狀態難以預測、且畢竟還是存在一定風險,當然有必要妥善處理。

SpaceX在實現一級回收后,曾經努力回收第二級,可是第二級的價值實在有限、且回收距離太遠、成本太高,導致最后放棄了此項技術。但這并不意味著第二級就此被拋棄:它的執行任務周期很短,在任務結束后,可以利用剩余燃料,自己沖進大氣。由于地球絕大部分表面都是大洋,可以很容易控制它們焚毀并最終殘骸落入安全區域,盡力減少潛在威脅。

可以用網捕法清除低軌火箭殘骸和報廢衛星(圖源:ESA)

而對于已經進入太空、距離地球較近、且一時半會無法返回的火箭殘骸,則可以采取人工干擾的方式進行移除。例如采用新一次發射任務,用小型航天器靠近火箭殘骸,采用魚叉法、網捕法、太陽光帆、拖拽法等將其最終拖入大氣焚毀[4]。

雖然人類從未被這個階段的火箭殘骸傷害過,但它們對正常衛星潛在威脅極大,極有可能造就更多新的垃圾。“杞人憂天”還是有必要的。

永久的太空垃圾:“世界那么大,你們出去看看”

這個階段的太空垃圾已經太過遙遠,以至于把它們重新帶回地球大氣的成本實在太高,得不償失。此時的有效手段就是讓它們遠離地球附近的寶貴軌道,進入深空。

這個過程基本只能靠它在完成工作之后自主完成:利用殘余的燃料,拼盡一切力量,燃盡最后一滴,盡力逃離地球。

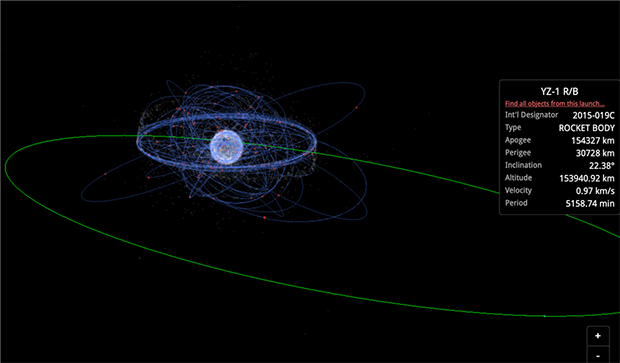

例如我國在2015年3月30日的長三丙火箭發射北斗I1-S衛星時,遠征一號上面級首秀,它在任務成功、將衛星送入軌道后,最后階段就執行了這么一個命令,拼盡全力遠離地球。時至今日,它的軌道距離地球最遠點已經達到15萬千米!是地球半徑的20多倍,根本不可能再與人類相見。

遠征一號軌道(圖源:stuffin.space)

只要能杜絕前三類火箭殘骸,也就不太可能出現火箭殘骸事故造成的新殘骸了。

人類航天事業,是人類科技史上的奇跡,它的方方面面無不閃耀著人類最輝煌的智慧和創造力光芒,即便對于火箭殘骸的處理亦是如此。不過,當我們看到火箭殘骸的種種處理技術時,更應該對這些蠟炬成灰淚始干的“殘骸”保持敬畏:

是它們犧牲自己,托起了人類一個又一個航天夢想。

參考文獻:

1. http://cn.cgwic.com/Launchservice/LM3B.html

2. 怡園,遠征一號甲——升級版太空擺渡車,《太空探索》2016年7月第7期。

3. http://www.zarya.info/Diaries/Launches/Launches.php?year=2015

4. Shan, M., Guo, J., & Gill, E. (2016). Review and comparison of active space debris capturing and removal methods. Progress in Aerospace Sciences, 80, 18-32.

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助