自然界中“轉基因”現(xiàn)象竟然很普遍

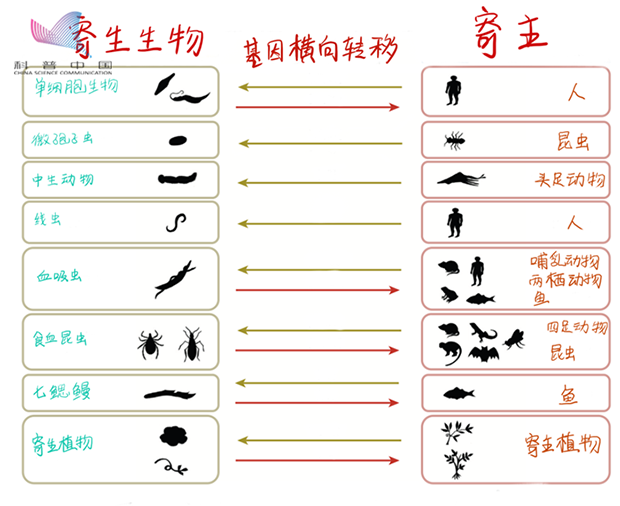

基因轉移現(xiàn)象,最初發(fā)現(xiàn)于原核生物。但隨著研究的不斷深入,人們意識到真核生物間也存在基因轉移現(xiàn)象,其中直接的基因轉移一般存在于寄生生物和寄主之間。例如間日瘧原蟲中發(fā)現(xiàn)了人類的基因,在人類中也發(fā)現(xiàn)了克氏錐蟲的基因。自然界中已經發(fā)現(xiàn)的存在基因轉移的生物有很多種。

寄生生物與寄主之間的基因轉移,來源:作者自制

微生物與高等動物間的基因轉移估計大家不會感到大驚小怪,畢竟微生物寄生于高等動物體內,二者關系相對密切。但是沒有神經系統(tǒng),遇到危險不能移動的植物之間竟然也存在基因轉移,這到底是怎么發(fā)生的?下面我們將會從基因的轉移過程,基因轉移發(fā)生的位置以及基因轉移對于植物生長的利與弊等方面給大家介紹一下植物中的基因轉移現(xiàn)象。

基因是如何在植物間發(fā)生轉移的?

基因在植物間發(fā)生轉移的方式有多種,通過花粉、真菌、細菌、病毒、轉座子和昆蟲等介導的間接基因轉移,同時還能通過共生、病原菌侵入、嫁接以及寄生等方式的直接基因轉移。其中植物間的基因轉移在嫁接和寄生過程中較為常見。這里主要講一下嫁接和寄生過程中發(fā)生的基因轉移。

嫁接是一種擁有上千年歷史的人工繁殖方式。不同接穗通過嫁接到不同砧木上可以獲得抗寒或抗蟲等優(yōu)良性狀。在接穗和砧木緊密銜接的傷口位置,可以形成比較脆弱的薄壁細胞,這是一種植物試圖修復自身創(chuàng)傷時產生的愈傷組織。不同來源的DNA或RNA可以通過這些脆弱的細胞進入到對方植物體。除此之外,還可以通過細胞間形成的胞間連絲(普通狀態(tài)下,胞間連絲很窄很難使DNA或RNA等大分子通過,當受到某種刺激后,間距增大,DNA或RNA可順利通過)或囊泡運輸過程進入彼此。目前研究認為這種類型的基因轉移僅局限于這團愈傷細胞之間,但是這些基因是否表達,表達能維持多久,是否能整合到基因組仍待研究。

嫁接是獲得優(yōu)良作物品種的常見方式,來源:作者見圖

除了嫁接的種內基因轉移,發(fā)生在種間的基因轉移也十分常見。植物按照獲取營養(yǎng)物質的方式可分為兩種:自養(yǎng)型和異養(yǎng)型。自養(yǎng)型是指通過植物葉片中的葉綠素將光合作用產物轉化為有機物供自身生長所需;異養(yǎng)型植物主要指各種寄生植物,它們不能進行光合作用,要寄生在其他植物體上,汲取水分和營養(yǎng)才能生存。植物的種間基因轉移主要發(fā)生在寄生植物和其寄主之間。寄生植物有上千種,我們所熟知的有菟絲子,列當和獨腳金等,部分寄生植物如下圖所示。

部分寄生植物示意圖,來源:作者自制

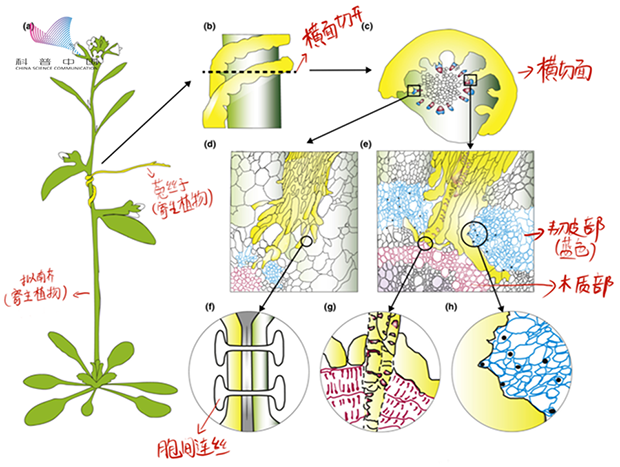

以菟絲子為例,寄主植物分泌的某種物質被菟絲子識別后,菟絲子將形成吸器粘著在寄主表面。這時菟絲子分泌降解酶使吸附位置的植物細胞降解,幫助吸器慢慢深入,最后到達植物維管組織并與其緊密相連,菟絲子除了通過吸器吸收一些蛋白質、次生代謝物、RNA以及DNA等生物大分子外,還可以通過胞間連絲吸收寄主的大分子物質,如下圖所示。

菟絲子通過吸器吸收養(yǎng)分示意圖,來源:作者自制

相較于蛋白質與次生代謝物,吸收的RNA和DNA在一定程度上可以傳遞給后代,這一過程就是我們前面提到的基因轉移。幾千種寄生植物為寄生植物和寄主之間的基因轉移提供了很多可能性。例如在寄生植物紫色獨腳金中發(fā)現(xiàn)了來自于禾本科寄主植物的基因;寄生植物菟絲子和列當中檢測到了各自寄主基因。研究顯示,寄生植物和宿主之間的基因轉移更偏于DNA而不是RNA。但存在于獨腳金中的外來基因是通過RNA反向整合到基因組中的。

植物間的基因轉移發(fā)生在細胞內的什么場所?

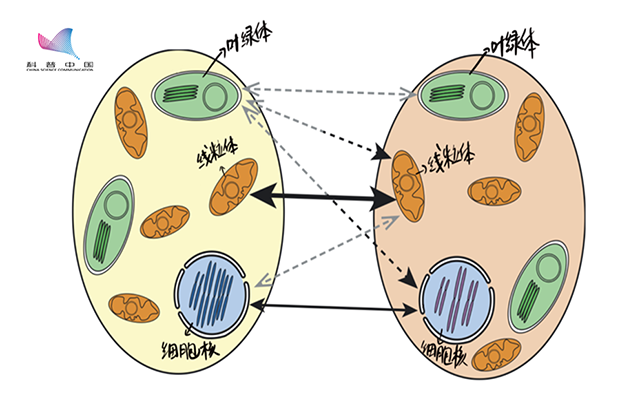

植物基因主要存在于植物細胞內的3個位置:進行光合作用的葉綠體,給細胞生命活動提供能量的線粒體以及近乎包含了所有遺傳信息的細胞核。不同物種間的基因可以在線粒體,葉綠體以及細胞核之間進行相互轉移。基因轉移過程大部分發(fā)生在線粒體和細胞核中,其中不同物種線粒體間的基因轉移更為活躍,而葉綠體中的幾乎少之又少。

細胞器間基因轉移示意圖,其中粗線表示發(fā)生概率高,細線表示發(fā)生概率低,虛線表示可能發(fā)生。來源:作者自制

以線粒體為例,細胞中的線粒體表面的孔蛋白等可以幫助DNA進入到線粒體,并通過同源重組或其他未知方式整合到線粒體內的基因序列中,因此發(fā)生基因轉移的可能概率更高。由于孔蛋白對DNA序列沒有選擇性,所以線粒體發(fā)生的基因轉移的多樣性也會更高。研究顯示,寄生植物大花草科線粒體基因組的41%來自于基因轉移過程。線粒體DNA序列大小不等,只能編碼30-70左右的基因,有很多不編碼蛋白的序列,這些非編碼區(qū)為外來序列的融合提供了更多的空間。在過去的近30年里,在20多種被子植物的線粒體中發(fā)現(xiàn)了外來基因,其中兩個研究比較多的無油樟和大花草科線粒體中就包含了大量的外來DNA序列。

光合作用植物葉綠體內基因組已經研究比較清楚,幾乎沒有基因轉移現(xiàn)象。只在海藻葉綠體基因組中發(fā)現(xiàn)了外來DNA片段,還沒有直接證據證明在高等被子植物葉綠體基因組中存在基因轉移現(xiàn)象。這可能是因為葉綠體不能像線粒體一樣吸收外來DNA片段,基因組比較小,基因間的非編碼區(qū)比較短,因此外來DNA片段很難整合到葉綠體基因組中。除了以上介紹的線粒體,葉綠體和細胞核之間各自的基因相互轉移以外,不同細胞器之間,細胞器細胞核之間也存在基因轉移。

除了各細胞器之間的直接轉移,大自然中植物基因的間接轉移現(xiàn)象是怎樣的呢?大致過程下圖所示。植物A生命結束后腐爛,但是其DNA在土壤中還可存在很長一段時間,期間會被土壤中的細菌或真菌吸收,再通過一系列過程進入到植物B體內。這樣就間接完成了植物A和植物B之間的基因轉移。

植物基因的轉移過程,來源:作者自制

植物基因轉移對于植物生存繁衍有何意義?

基因組包含了編碼蛋白的活躍狀態(tài)的基因,同時也包含了因為某種抑制處于非活性狀態(tài)的基因。當非活性狀態(tài)基因被轉移到新的植物體內后,可能會失去抑制從而變?yōu)榛钚曰虬l(fā)揮作用,使新的植物體獲得有益或有害的調節(jié)基因。

當寄生植物獲取寄主DNA后,可能被轉錄成RNA,寄生植物將這類RNA重新輸送到寄主體內,通過降解對應基因從而抑制寄主體內該基因的活性,使寄生植物更好的獲取寄主養(yǎng)分。此外,寄生植物還可能將轉移來的基因再轉移到其他寄主體內,幫助其他寄主更好抵抗外敵侵入等。這種游離于親代直接傳遞遺傳物質給子代的基因轉移,為進化方向提供了更多的可能性。

研究發(fā)現(xiàn)的基因轉移過程僅僅是自然界中的冰山一角,生物界存在的不少現(xiàn)象都可能與長期進化過程中物種間的基因轉移有關。基因轉移現(xiàn)象很普遍,但是其中不少具體機制仍未完全厘清。比如,外來DNA進入到細胞核并且整合到基因組的具體過程目前仍不為人所知。

發(fā)生在物種之間的基因轉移現(xiàn)象告訴我們:在進化的征途上,既有物種內部的競爭協(xié)作,也有物種之間的取長補短。好比科幻電影《阿凡達》中呈現(xiàn)的場面一樣,整個生態(tài)系統(tǒng)內部都存在著物質和能量的自由流動,這就是所謂的“萬物有靈”吧。

參考文獻:

1.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471492213000731?via%3Dihub

2.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136952661500059X?via%3Dihub

3.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369526615000631?via%3Dihub

4.https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.2014.041

5.https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10142-013-0345-0

6.https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-13-227

7.https://science.sciencemag.org/content/353/6298/478.long

8.https://www.nature.com/articles/s41477-019-0458-0

偷你營養(yǎng)怎么了,遺傳物質我都拿了

圖文簡介

摘要:植物中也存在基因轉移現(xiàn)象,植物間的基因轉移在嫁接和寄生過程中較為常見。

- 來源: 科普融合創(chuàng)作與傳播

- 上傳時間:2019-08-22

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助