空氣里有多少氧氣?大家都會說,21%!但是,很早很早以前,卻不是這樣的……

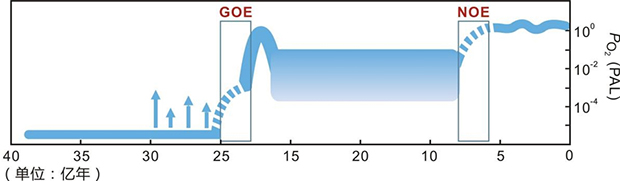

已有研究表明,早期地球是極端缺氧的。實際上,在地球將近46億年的歷史中,近一半的時間,可供呼吸的自由氧氣分子的含量,還不到現在大氣氧含量的0.001%!

占據現代大氣含量21%的氧氣,都是經過一系列增氧事件慢慢積累起來的(想知道氧氣是從哪里來的,打開鏈接:我這條命是氧氣給的,那氧氣是誰“給”的?https://mp.weixin.qq.com/s/4IOYC1p6YaT3_nEv0HMLtQ)。地球上發生的比較顯著的增氧事件有兩次,我們稱之為大氧化事件。尤其是在距今5.8億—5.2億年前后,地球早期大氣和海洋中的氧氣含量發生了快速增加,這要歸功于一種“石頭”——蒸發巖。

早期地球環境(圖片來源:南京古生物所)

9月2日,中英兩國科學家在《自然-地球科學》(Nature Geoscience)發表論文,認為大規模造山運動將大量蒸發巖輸入海洋,蒸發巖作為大洋的氧化劑,使得寒武紀大爆發之前普遍缺氧的深部大洋得以氧化,從而導致大氣和海洋中氧氣含量快速增加,為該時期地球大型復雜多細胞生命的快速演化奠定了基本條件。

藍藻:雖然在努力產氧,但也在持續耗氧

第一次大氧化事件發生在距今大約24億年前后。由于原核生物長期勤勤懇懇的光合作用,產生的氧氣終于消耗掉了地球早期存在的大量還原性物質,還清了“祖祖輩輩留下的債務”,開始了氧氣的原始積累,使得大氣中的氧氣達到了現代大氣氧含量的1%水平,并導致真核生物在地球上首次出現。

但隨后長達十幾億年的時間內大氣氧含量卻并沒有進一步增加,甚至還低于第一次大氧化事件時期的水平,從而阻礙了多細胞真核生物的演化。

地質歷史時期大氣氧含量水平(圖片改自Poulton et al., 2017, Nature Geoscience)

對于前寒武紀海洋中的氧含量為什么長期很低的問題,目前學界有一個理論模型,即“有機碳庫模型”。該模型認為前寒武紀海洋表層透光帶內進行光合作用的微生物主要是原核生物(藍藻),這些微生物死亡后的有機質易于氧化降解,在海水中不斷積累,大量消耗海水中氧氣,從而導致了海水的缺氧。也就是說前寒武紀海洋中存在一個巨大有機碳庫,阻止了海洋和大氣中氧含量的增加。

元古代海洋示意圖(圖片來源:南京古生物所)

前寒武紀這種缺氧的海洋就像一個現代的巨大沼澤池,水體中大量腐殖有機質不斷消耗著氧氣,因而水體渾濁并缺氧。只有當這個渾濁并缺氧的海洋得到氧化,大氣和海洋的氧氣含量才能夠增加。

物缺氧藍藻爆發消耗水中大量的氧氣,導致動而死,跟這個過程也有些相似

(圖片來源:光明網)

打破氧氣產生-消耗的“死亡循環”?

直到距今5.8億—5.2億年前后,地球發生了第二次大氧化事件,大氣中的氧含量增加到現代大氣氧含量的60%以上的水平,大洋也全部氧化,導致多細胞真核生物大輻射,以及動物的快速起源和寒武紀大爆發。

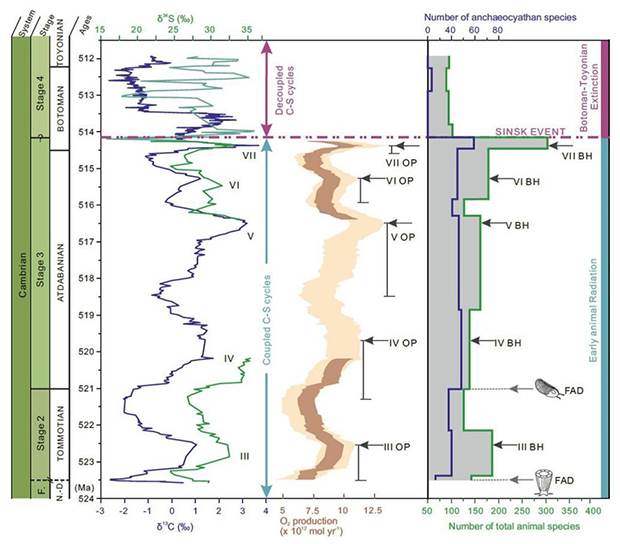

不久前,2019年5月6日,由中國科學院南京地質古生物研究所朱茂炎研究員和英國倫敦大學學院Graham Shields教授領銜的中英國際合作團隊在《自然-地球科學》上發表論文,證明動物在大約距今5.2億年前后階段性的快速輻射演化(寒武紀大爆發)受到大氣和海洋中氧氣含量的控制。但是,這一研究并沒有回答大氣和海洋中氧氣含量的變化又受到什么控制的問題。

西伯利亞寒武紀早期碳、硫同位素和氧氣生產量變化與動物多樣性之間的關系,說明該時期生物多樣性與氧氣含量同步變化

(圖片來源:南京古生物所)

渾濁缺氧的前寒武紀海洋是如何變得清澈富含氧氣的呢?目前流行的假說是“生物與環境協同演化模型”。

這個模型認為當海水中氧氣含量達到原始動物生存的最低需求時,如海綿動物一旦出現,就通過捕食海水懸浮有機質,加速了海水有機質的消耗和埋藏,減少了海水中氧氣的消耗,最終導致了海洋和大氣中氧氣的增加。隨著氧氣含量的增加,微型浮游動物和復雜動物的出現形成復雜的食物網,大量消耗海水中有機質,并通過動物大顆粒排泄物和尸體的形式進入沉積物,大大提高了有機物埋藏的效率,形成了動物演化與氧氣增加的正反饋機制。

寒武紀澄江生物群(圖片來源:南京古生物所)

理論上,這種正反饋機制最終將表現為氧氣增加的線性加速。然而,這卻與距今5.8億—5.2億年前后大氣和海洋氧氣含量多次大規模波動,生物發生階段性輻射演化的實際情況卻是不一致的!

蒸發巖的加入才是打破平衡的關鍵

在本次《自然-地球科學》發表的最新研究中,朱茂炎等中英合作團隊通過分析距今9億年以來全球海水碳酸鹽的碳同位素(δ13C)演變過程發現,前寒武紀海洋中的有機碳庫在5.7億年之后明顯減少,表明這個時期深部海洋已經開始氧化。直接的證據是,在9億-5.4億間的前寒武紀晚期,海水中的碳同位素(δ13C)值出現多次巨大的負異常變化,這種現象在寒武紀大爆發之后徹底消失。其中,發生在距今5.7億年前的一次碳同位素(δ13C)負異常事件是地球歷史上規模最大的一次。

距今9億年來海水碳同位素(δ13C)記錄(圖片來源:南京古生物所)

該研究團隊提出了一個新的地球系統模型解釋了這一現象。他們認為,距今5.7億年前后地球上的主要大陸通過拼合形成了一個岡瓦納超大陸和位于超大陸內部的超級中央造山帶,將8億年前后大量沉積的蒸發巖礦物風化剝蝕輸入海洋。

岡瓦納超大陸(圖片來源:Zhao et al., 2018, Earth-Science Review)

富含硫酸鹽的蒸發巖是一種氧化劑,可以通過硫酸鹽還原菌對海水中的有機質進行氧化,形成黃鐵礦埋藏在沉積物中,導致當時海洋中有機碳庫快速減少。同時,海洋中有機碳的快速氧化,向大氣排放大量CO2,進一步導致大氣升溫,加強了陸地風化作用和蒸發巖向海洋的輸入量,海洋中有機碳庫進一步被氧化,形成一個海洋氧化的正反饋作用機制,使得大氣和海洋中的氧氣快速增加。

蒸發巖風化與海洋有機碳庫氧化的正反饋模型圖,蒸發巖中的硫酸鹽是地球氧化劑的“蓄電池”

(圖片來源:南京古生物所)

有機質氧化后會向海水釋放碳同位素偏輕的無機碳,由此導致的結果就是海水中的碳同位素(δ13C)值變得越來越輕,這種變化記錄在了該時期沉積的巖石中。而岡瓦納大陸形成之前,全球性的大量蒸發巖沉積記錄也支持了該模型。

科研人員在巴基斯坦鹽嶺地區考察,該地區發育一套巨厚的前寒武紀-寒武紀蒸發巖沉積(圖片來源:南京古生物所)

此外,通過數學模型計算,海洋有機碳庫氧化需要的蒸發巖向海洋的輸入通量與新生代青藏高原隆起后蒸發巖輸入海洋的通量相當,支持了新模型的合理性。

這個新的模型與該時期生物的階段輻射演化模型也更加契合。跟傳統的生物與環境協同演化模型不同,新模型強調了地球內部過程引起的巖石圈的運動是地球表層系統發生革命性改變的原始驅動力。

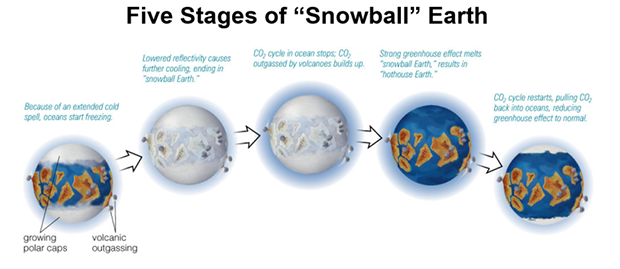

新模型不僅驗證了前寒武紀海洋中巨大有機碳庫存在的假說,還為海洋中巨大有機碳庫的變化控制著前寒武紀末期地球多次大規模冰期發生的假說提供了支撐。因為海洋中巨大有機碳庫如果不被氧化,大氣中的CO2就會不斷降低,氣候就會變得越來越冷。而構造驅動的海洋有機碳庫的氧化,向大氣中排放大量CO2,氣候就變得越來越暖。

雪球地球的過程(圖片來源:Sustainability Corps)

正是由于海洋的氧化,海洋中有機碳庫變小,它作為氣候的調節器作用也就越來越弱,因此寒武紀之后的地球,再也沒有發生過類似前寒武紀的“雪球地球”那樣的極端冰期氣候事件。

該研究得到國家自然基金(NSFC)與英國環境研究理事會(NERC)共同資助的中英國際合作重點項目(41661134048)和中科院戰略先導專項(B)項目(XDB18000000,XDB26000000)的資助。

參考文獻

Shields, G. A.*, Mills, B. J. W. *, Zhu, M.*, Raub, T. D., Daines, S., Lenton, T. M., 2019. Unique Neoproterozoic carbon isotope excursions sustained by coupled evaporite dissolution and pyrite burial. Nature Geoscience, https://doi.org/10.1038/s41561-019-0434-3

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助