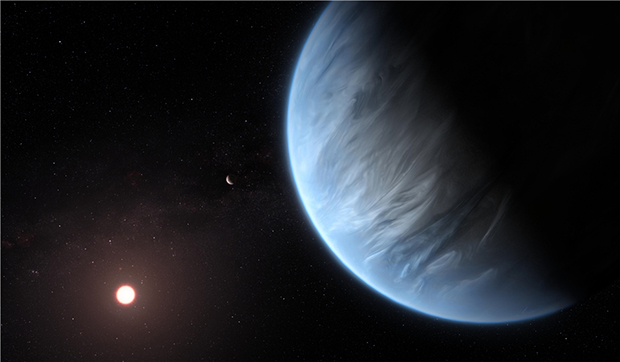

9月11日,《自然·天文》雜志發表了倫敦大學學院(UCL)一組天文學家的最新研究成果,他們在一顆名叫K2-18b的行星上發現了水蒸氣存在的跡象。作為人類已知的第一顆有水且位于宜居帶的超級地球,這些吸人眼球的關鍵詞背后,到底意味著什么呢?

K2-18b藝術想象圖 圖片來源:UCL

一、激動人心的發現:

1、兩個偉大空間望遠鏡的結晶

現代天文學的飛速發展離不開望遠鏡的功勞,410年前,伽利略第一次把望遠鏡指向星空,將人類的視野望向了宇宙更遠更深處,從那時起,天文學家得以窺探更多用肉眼無法企及的宇宙奧秘。

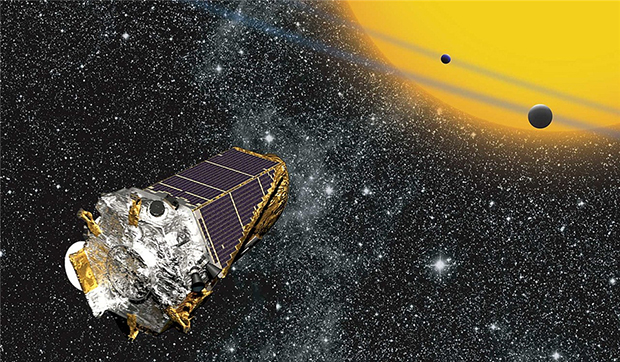

這次的發現也是基于兩個偉大空間望遠鏡的數據獲得的,可以說是二者成果的結晶。其中一臺是目前發現系外行星數目最多的開普勒空間望遠鏡,在已確認的總共4000多顆系外行星中,開普勒自己就貢獻了一半以上(在文章《搜尋下一個地球:新兵亮劍》中,我對開普勒空間望遠鏡進行過介紹http://www.kepu.net.cn/gb/ydrhcz/ydrhcz_zpzs/ydrh_201804/201804/t20180420_30518.html)。系外行星K2-18b的名字就來源于開普勒望遠鏡后期的K2計劃。它在2015年最先發現了K2-18b這顆位于獅子座的系外行星,隨后被地面望遠鏡所證實。由于K2-18b位于潛在宜居帶內且“信號”較強,因而受到了眾多天文學家的格外關注。

開普勒空間望遠鏡 圖片來源:NASA

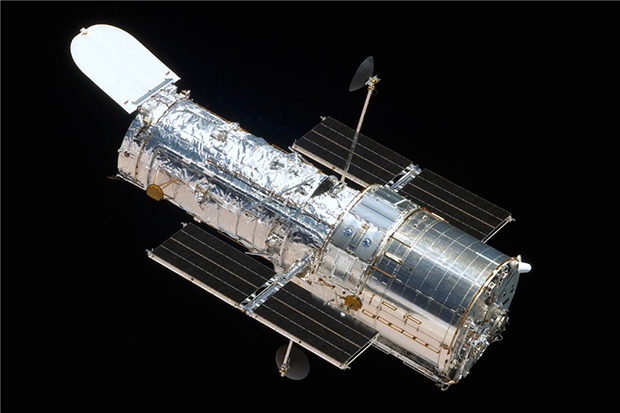

如果說開普勒的貢獻是在茫茫星海之中找到了K2-18b的存在,那么另一個家喻戶曉的哈勃太空望遠鏡,則是為探測其大氣中的水蒸氣提供了關鍵數據支持。哈勃配備的寬視場相機(WFC)可以在紅外波段拍攝天體光譜。在2016-2017兩年的時間里,哈勃對K2-18b和它的主星K2-18組成的系統進行了9次觀測,每次盯著它們看6.5小時。根據美國宇航局NASA運行哈勃的年度經費推算,單單為了觀測K2-18b,就花費了高達數十萬美元。不過這錢也砸出了響,正是基于哈勃長時間高質量的觀測,才確保了發現水蒸氣的可能。

哈勃太空望遠鏡 圖片來源:NASA

2、一套復雜精細的分析過程

眾所周知行星本身不發光,太陽系內的八大行星由于距離較近,我們還可以看到。但是我們無法直接探測到124光年外的K2-12b,它實在是太遙遠太暗弱了,更不要說研究它大氣里的水蒸汽了。不過科學家還是通過一系列的“神操作”實現了水蒸氣的探測。

首先,無法直接看到行星,但可以看它繞轉的恒星。通過觀察行星繞恒星轉動時對于恒星遮擋導致地亮度變化,可以發現行星的存在,這就是著名的凌星法,跟金星凌日是一個道理。

凌星法示意動畫 圖片來源:NASA

在行星凌星過程中,如果不是只看單一的亮度變化,而是分析不同波長范圍的亮度變化,跟把太陽白光拿三棱鏡色散成七色光類似,就有了凌星時的光譜。當恒星光穿過行星大氣時,行星大氣中不同的原子分子會吸收特定波長的光,從而在光譜中留下自己的“指紋”信息,被稱為透射光譜。通過分析行星凌星時的透射光譜,就可以捕捉到行星大氣中水蒸氣、氫氣、氮氣等的蛛絲馬跡。

透射光譜示意圖 圖片來源:Christine Daniloff/MIT, Julien de Wit

方法說起來不難,但受限于哈勃的探測能力,對于遙遠、暗弱、個頭又小、大氣中各種成分又不明的行星來說,要想成功探測到各種氣體信號,是困難重重。科學家還為此專門發明了一種被稱作空間掃描觀測的方法,來提高光譜的信噪比。后續數據處理則需要經過細致的改正定標等,才能最終提取出凌星發生時行星在不同波段處的信號。將這些信號與理論的行星大氣模型進行比對,最終確定行星大氣可能的成分和大概的比例。

3、兩組獨立研究的相互印證

利用專門開發的數據處理程序和細致的分析,英國倫敦大學學院Angelos Tsiaras帶領的團隊最終在K2-18b的透射光譜中發現了水蒸氣存在的痕跡。他們在2018年5月底將結果以論文形式投給了《自然·天文》雜志,但是直到一年多以后,論文才被正式接受,幾天前才以快報形式正式發表。對于一篇快報文章來說,這中間耽擱的時間可不短。其中很大的一部分原因,就是這一重要結果的確認,需要等待同行的審閱,并且要有其他工作的驗證。

由加拿大和美國科學家組成的另一個獨立研究小組,對于哈勃拍攝的同樣數據,結合其他望遠鏡的更多數據,通過他們自己的分析處理,也確定了K2-18b大氣中水蒸氣的存在,這就證實了英國團隊的結果。只不過加美團隊的發現晚了一步,沒能夠被媒體大眾所熟悉。

正是有了先進的望遠鏡設備為基礎,科學家巧妙的觀測方法和細致的處理分析為保障,加上兩個互相獨立團隊結果的相互印證,才使得人類第一次在宜居帶行星上找到了水的蛛絲馬跡。

那這一發現是否意味著我們離證實外星生命更進一步了呢?恐怕還不能高興的太早。

二、離“可以移民的第二個地球”還很遙遠:

很多讀者看到新聞可能就會浮想聯翩,有水宜居,那就可能有生命啊!有生命,說不定就可以演化成高級智慧生命,會不會跟地球接觸?或者我們可不可以移民到那里去?

很多時候,科學發現和我們美好的想象之間還差著十萬八千里。大家先冷靜下來,看完下面的三個不等號就知道了。

1、宜居帶 ≠ 一定宜居

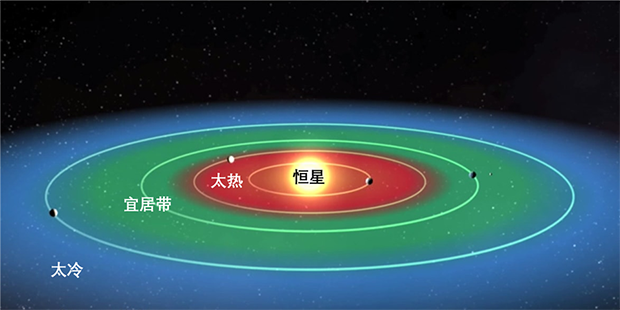

位于宜居帶內的K2-18b一定宜居嗎?其實所謂的宜居帶,是一個較為寬泛的概念。根據恒星向外發光發熱的強度,可以圈定一個行星距離恒星的距離范圍,在這個范圍內的行星,其表面溫度適宜能夠支持液態水的存在,就稱為宜居帶。

不同類型恒星的宜居帶(綠色部分表示) 圖片來源:NASA

根據推測K2-18b表面溫度可能在0度到40度之間。雖然K2-18b恰巧落在了宜居帶內,但K2-18b圍繞的恒星與太陽迥異。K2-18是一顆溫度比太陽低很多的M型矮星,它雖然沒有太陽熱,個頭質量也小,但卻很可能比太陽暴躁得多:其色球層活動劇烈,不時會有巨大的耀斑爆發,向外拋射各種高能粒子。通俗點說,它就像“小哪吒”一樣,時不時爆發一下把周圍搞得亂七八糟。此外,K2-18b和它的距離更近,只有日地距離的七分之一。我們地球的情況比它好得多,還必須要靠磁場和大氣層保護,才能抵御很多太陽的輻射攻擊;K2-18b更近距離得面對這樣一個大魔王,顯然其宜居性要打一個大大的問號。

K2-18b的主星有可能像小哪吒一樣暴躁 圖片來源:《哪吒》劇照

2、超級地球 ≠ 地球

質量在1-10倍地球質量之間的系外行星,由于比太陽系的冰巨星(天王星海王星)質量小一些,在太陽系內并沒有合適的行星與之對應,科學家就給它們起了個“超級地球”的名字。K2-18b質量是地球的8倍多,半徑是2.7倍,顯然個頭體重都比地球大不少。所以這個超級地球跟我們地球還是很不一樣,大家都知道超人和人還是有區別的。這也難怪Angelos Tsiaras 在接受媒體采訪時都一再強調:“K2-18b不是地球2.0,它比地球重很多,大氣組成成分差別也很大!”

類似“超人”的超級地球 圖片來源:圖片來源: JerryOrdway

3、有水 ≠ 有生命

上文提到,發現水經過了一系列復雜的分析過程。根據大氣模型與觀測數據擬合結果,與數據匹配較好的三種大氣模型中都有水的存在,統計學上的置信度也很高。但是受限于數據精度,具體到水的含量則從0.01%到50%不等。換句話說,K2-18b大氣中,最樂觀的情況下,可能有一半的水蒸氣,但也很有可能水的含量微不足道,絕大多數是氫氣、氦氣和氮氣。而且其他常見氣體如甲烷氨氣等,現有的設備壓根探測不到,也就不排除它們可能存在從而擠占水蒸氣比例的可能。

此外,雖然水是生命之源,是普遍認知上生命存在的必要條件,但水的存在并非生命存在的充分條件,更多其他物質環境以及生命演化所需的苛刻條件疊加在一起,才可能孕育出生命。就像英國團隊自己所評價的那樣,“我們的發現雖然激動人心,但這絕非表明發現了生命!”

三、不失為好的開始:

迄今為止,我們腳下的這顆宇宙中的“暗淡藍點”,依然是目前已知唯一存在生命的星球,K2-18b上水的含量還不得而知,是否真的有生命更是難以知曉,但這次的發現卻不失為一個好的開始。

天文學家從第一次發現太陽系外行星,知道除了八大行星以外還有其他行星存在;到現在通過開普勒望遠鏡的結果,推斷系外行星在宇宙中跟我們看到的恒星一樣普遍,只用了短短24年的時間。從第一次在木星大小的系外行星上探測到水,到今天能夠在宜居帶的超級地球上發現水的存在,也只花了12年。科技的進步使得系外行星領域的新成果層出不窮。

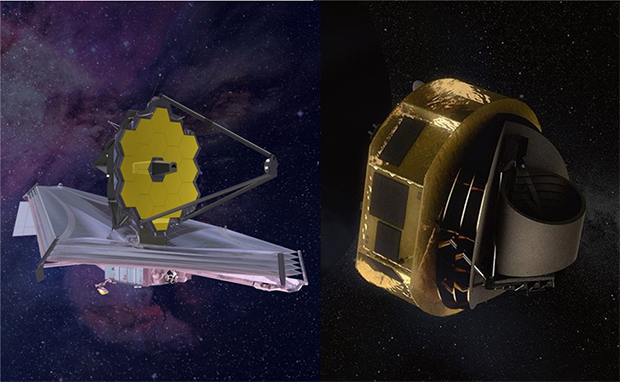

2021年,接替哈勃的新一代太空望遠鏡——詹姆斯韋伯太空望遠鏡(JWST)將要上天,歐洲專門用于系外行星大氣研究的ARIEL望遠鏡也計劃于2028年升空。屆時,更高的探測能力和更寬的光譜覆蓋范圍,將會揭開K2-18b中水蒸氣的確切含量和更多的大氣組成。

JWST(左)和ARIEL(右)望遠鏡 圖片來演:NASA/ESA

人類目前已經發現了數百顆超級地球,未來也會有更多跟地球類似的行星被找到,新一代空間望遠鏡使得研究更加暗弱的系外行星大氣成為可能,更大樣本的觀測將幫助人類理解宜居帶行星的組成和氣候,離推斷其表面是否孕育生命,也將更進一步。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助