2019年10月7日,三位醫學家因在“理解細胞如何感知并適應氧氣的作用機制方面做出的突出貢獻”,而榮獲2019年諾貝爾生理或醫學獎。

圖片來源:https://www.nobelprize.org

通俗地講,他們的發現讓我們更加清楚地明白了在不同氧氣濃度下,人類和其它動物機體一系列生理變化的基本原理。說白了就是,氧氣太少或氧氣太多,也就是缺氧和富氧的時候我們怎么活?

值得一提的是,三位科學家已經于2016年獲得了拉斯克獎的基礎醫學獎,這次喜獲諾獎,更讓拉斯克獎“坐實”了“諾獎風向標”的稱號。

下面,就讓我們對三位科學家的經歷和研究成果做一個簡單的概括。

從左往右依次為:Gregg Leonard Semenza、 Peter John Ratcliffe、 William George Kaelin (圖片來源:https://www.nobelprize.org)

咱們從左邊開始,第一位獲獎者:格雷格·倫納德·塞門扎(Gregg Leonard Semenza,生于1956年),美國醫學家。他的研究領域專注于生命系統如何利用氧氣和調節需氧量等。

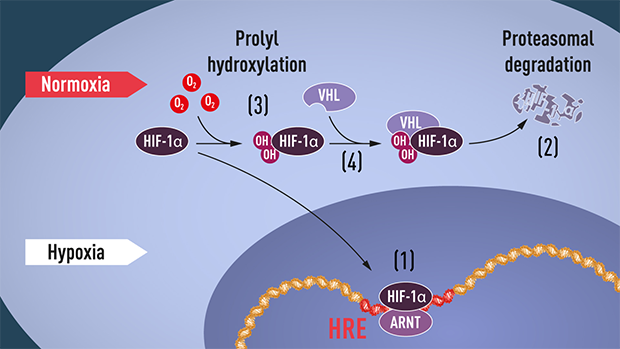

他的團隊發現HIF-1(缺氧誘導因子-1,本質上是一種蛋白質)所調控的基因能夠作用于線粒體呼吸。這種因子能夠指導細胞對缺氧狀況做出特殊反應,還能夠作用于心血管系統,讓它采取措施,從而幫助機體盡快恢復正常。這個精密而復雜的過程表現得更宏觀點,也有些例子,比如當大家去到高海拔氧氣稀缺的地方時,一方面會忍不住大口呼吸,增加氧氣的攝入量,一方面血液會調動更多紅血球,輸送氧氣。而塞門扎完成了一項了不起的工作,從細胞分子的層面理解清楚了這些現象。這一機理目前已經被用于多種針對癌癥治療,貧血等疾病的藥物研發中。

諾獎官網對于HIF-1因子的機理描述

(圖片來源:https://www.nobelprize.org)

從純科學研究的角度來說,揭示缺氧誘導因子的機理已經是非常重量級的成就了,它讓我們更加清晰地理解了人體。然而它的意義不僅于此,HIF-1還為臨床醫學帶來了重大的啟示。

在一些與細胞異常增殖有關的疾病,例如癌癥組織中,HIF-1存在過度表達的現象。說白了就是,在癌癥組織的周圍,HIF-1因子表現得極為活躍,甚至可以用機能亢進來形容。

那么,HIF-1和癌癥組織又有什么關系呢?

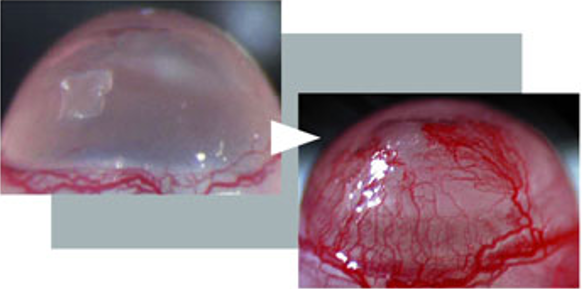

癌癥組織是一群十惡不赦、欲求未滿的暴徒,它們在體內特定地點瘋狂生長,以至于在很小的區域內就會集中大量的細胞、血管及組織等。對于置身于此處的癌細胞來說,由于細胞生長需要消耗大量的能量和氧,其實腫瘤內部是一種非常缺氧的狀態。為了擺脫缺氧的困擾,癌細胞必須讓腫瘤周邊血管更有活力,新生血管網更加密集,從而盡量擺脫缺氧對于自身生長的限制。因此,在癌細胞的驅使之下,HIF-1拼命發揮效能以便讓癌細胞獲得盡可能多的氧,從而在表觀上造成過度表達的現象。

處于形成亢進狀態的小鼠視網膜血管網絡,可以迅速改善局部缺氧。

(圖片來源:http://www.bureau.tohoku.ac.jp/manabi/manabi38/mm38-45.html)

這給臨床醫學帶來了啟發,在對付癌癥組織的時候,是不是就可以從HIF-1入手,降低癌細胞能獲取到的氧含量了呢?

別著急,這還不是全部的發現。

第二位獲獎者帶著他的成果正在向我們走來。

彼得·約翰·拉特克利夫(Peter John Ratcliffe,生于1954年),英國醫學家、分子生物學家。1972年赴劍橋大學和圣巴多羅買醫院學習醫學,1978年畢業后轉赴牛津,并于1989年建立了自己的新實驗室。

拉特克利夫主要以對缺氧的研究知名。從上世紀80年代開始,他的團隊詳細考察了紅血球生成素的生理作用,這是一種細胞一旦缺氧就會釋放的物質。沿著這個研究方向,他們揭開了一系列細胞用于感知氧氣的分子機制。

在他介入該領域之前,研究人員們對導致缺氧的分子過程所知甚少。

1989年,當時還是一名腎臟專科醫生的拉特克利夫,在實驗室開始進行與紅血球生成素相關的研究。紅血球生成素(Erythropoietin,簡稱EPO),或稱促紅細胞生成素,是一種糖蛋白激素,對紅細胞的產生有決定性的控制作用。有趣的是,這種重要的物質在人體中的主要合成器官,會隨著年齡的變化而變化,在嬰幼兒時期,它主要由肝臟合成,而成年后,它主要由腎臟合成。同時,EPO還參與傷口愈合的過程。

那時,人們已經發現,在經歷缺氧后,腎臟細胞將會分泌更多EPO,以刺激機體產生更多用來搬運氧的紅血球。然而,拉特克利夫很快發現,腎臟細胞并不是唯一會對缺氧發生反應的細胞,數十種人體乃至其它有機體中的細胞,都會在缺氧條件下分泌更多的EPO。基于這一發現,他還在分子層面導出了一種細胞感應氧氣的機制。在多種腫瘤組織中,同樣會有類似的EPO過量分泌機制以促進對癌細胞的氧氣、養分供給。

由于局部供血不足而造成的紫紺,紫色形成的原因是靠近皮膚的血管內出現了大量脫氧后的血紅蛋白。(圖片來源:James Heilman, MD)

最后,第三位獲獎者威廉·凱林(William George Kaelin,生于1957年),美國醫學家。他于1979年獲杜克大學化學學士學位,1982獲得杜克大學醫學博士學位。畢業后赴約翰霍普金斯醫院實習,后轉至丹納-法貝爾癌癥研究所。1992年起建立了自己的實驗室。1998年成為霍華德·休斯醫學研究所研究員。

他此次獲獎的原因同樣是對與細胞缺氧相關的分子生物學機理的貢獻。

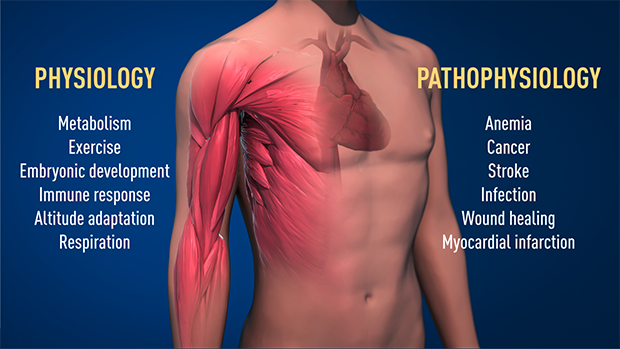

缺氧對于生理學和病態生理學而言都具有重要的研究價值。

(圖片來源:https://www.nobelprize.org)

動物的生命離不開氧氣,當我們面臨缺氧的局面時,機體便會做出一系列應對措施來予以緩解。對于癌細胞來說,這種失去理智、瘋狂生長的細胞團塊天然地面臨著缺氧的窘迫局面。為了生存繁衍,腫瘤組織將不得不動用渾身解數來為自己籌措氧氣。今年榮獲諾獎的三位科學家,幫助我們找到了癌癥組織的命門之一,為人類醫學事業的發展立下了不朽的功勛。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助