圖片來源:Mary Mathis/NPR

去年10月,來自美國的Danielle Vukadinovich接受了一次特殊的剖腹產手術,在孩子出生后,醫生立即用她的產道分泌物來擦拭嬰兒的全身,以期幫助剖腹產寶寶恢復缺失的微生物。

這種做法被稱為“陰道播種”(vaginal seeding),也有人稱之為“細菌洗禮”,目的是為了模擬順產過程,幫助嬰兒建立健康的菌群。

陰道播種流程示意圖 (圖片來源:參考文獻5)

然而,這種方式真得能為剖腹產嬰兒“補”上那些缺失的菌群嗎?

大規模研究顯示:分娩方式是決定嬰兒腸道菌群的主要因素

隨著人們對人體微生物組的重視,越來越多證據顯示,腸道菌群的組成和功能對健康非常重要,尤其是生命之初接觸的細菌很可能與日后的健康大有關系。

近日,《自然》在線發表的一項已知同類研究中規模最大的研究證實,在出生后的最初幾周內,分娩方式是影響整個新生兒期和嬰兒期腸道微生物群組成的一個重要因素。順產嬰兒的腸道菌群主要來源于母親的腸道;而剖腹產嬰兒則缺乏常見于健康兒童和成人中的菌群,卻帶有醫院常見的有害微生物。

圖片來源:https://drpia.com/category/healthy-babies/

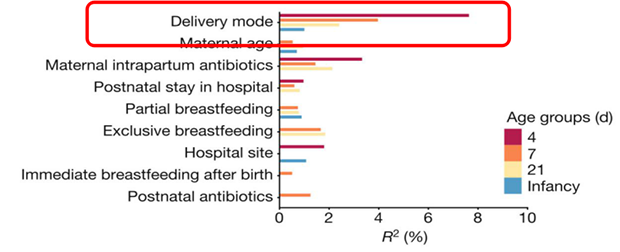

研究者對英國醫院出生的近600名足月嬰兒進行了腸道菌群的分析。包括314名經陰道分娩,282名剖腹產嬰兒出生后4天、7天和21天的近兩千份糞便樣本。結果發現分娩方式(剖腹產/順產),喂養方式(母乳/配方奶喂養),抗生素的使用等因素都會影響嬰兒菌群,這種影響和兒童哮喘、過敏等疾病發展關系密切。

在各項因素中,分娩方式對新生兒腸道菌群的影響是最大的

(圖片來源:參考文獻1)

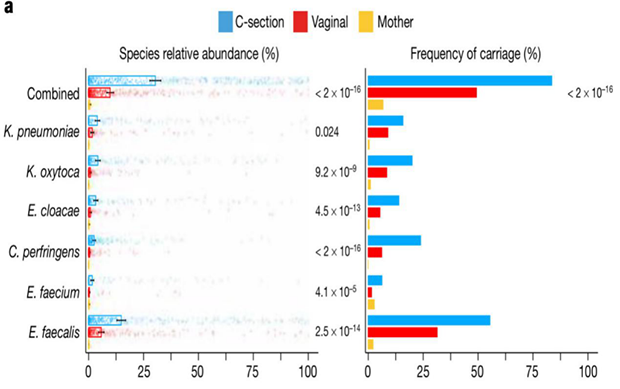

對腸道中具體細菌種類的分析后發現,分娩方式會影響母嬰之間的腸道共生菌傳遞。

那些與人“共生”的細菌往往在剖腹產嬰兒體內缺席了,幾乎所有剖腹產嬰兒在出生后都沒有擬桿菌屬(Bacteroides)或豐度極低。即使是出生9個月后,大約60%的嬰兒腸道中仍然沒有這種細菌。

而一些和醫院環境有關的病原體則更容易占據剖腹產嬰兒的腸道,包括腸球菌屬(Enterococcus)、腸桿菌屬(Enterobacter)和克雷伯氏菌(Klebsiella species)等大多是醫院中常見的機會致病菌,在某些情況下會導致宿主感染,引起疾病。約83%的剖腹產嬰兒攜帶潛在的致病菌,而陰道分娩嬰兒只有49%左右攜帶概率。

過去,人們一直認為"胎兒在宮腔內是無菌的",腸道微生物的最初定植發生在分娩時及分娩后,陰道分娩兒初始定植菌主要源于母體,如母親的腸道、陰道和皮膚等,主要為不動桿菌、雙歧桿菌、葡萄球菌、普雷沃氏菌屬和纖毛菌屬;而剖腹產嬰兒則源于所接觸的周圍環境,如手術室、醫療器械及護理人員的手等,主要為檸檬酸桿菌、大腸埃希菌、難辨梭菌、棒桿菌屬和丙酸桿菌屬。

6種潛在致病菌在剖腹產新生兒的體內更豐富(圖片來源:參考文獻1)

“細菌洗禮”有必要嗎?有作用嗎?

然而,令人感到意外的是,順產和剖腹產嬰兒腸道中源自母親陰道的乳桿菌(Lactobacillus)水平幾乎沒有差異!并且,順產嬰兒的大部分菌群來自于母親腸道而不是陰道。

這個結果就相當于對“細菌洗禮”的做法提出了質疑,如果嬰兒的腸道菌群受陰道有益菌的影響并不顯著,那么進行“細菌洗禮”還有價值嗎?

其實,從一開始, “細菌洗禮”干預法的安全性和有效性的爭論就從未停止。

在沒有完全搞清楚具體的機制之前,面對如此復雜多變的嬰幼兒早期的發育,也許我們應該更慎重。包括這次《自然》發布的研究成果,也不能說是拿出了“‘細菌洗禮’沒有效果”的確鑿證據。除了分娩方式之外,其他因素也會造成嬰兒腸道微生物的差異。比如,抗生素的使用。幾乎所有剖腹產的孕婦在分娩前,為了防止分娩后感染,都會服用抗生素。胎兒在子宮中是可以受到穿過胎盤的抗生素影響的,這些抗生素會不會影響剖腹產的嬰兒菌群?再比如,與順產的嬰兒相比,剖腹產嬰兒在醫院待的時間更長,吃母乳的時間也更晚,這些因素都會影響他們的腸道微生物組成。

因此,我們也不能據此否定“細菌洗禮”,畢竟在順產過程中嬰兒接觸到的微生物的來源還包括子宮,宮頸口和整個陰道,而陰道中含量較多的乳桿菌主要分布于陰道口。而“細菌洗禮”的過程使用的是陰道分泌物,里面含有的菌的類型可能更加多樣。所以,“細菌洗禮”可能仍有必要,雖然只是解決了剖腹產嬰兒菌群的一部分問題,仍有其它方面需要改善,但是相比完全不接受“細菌洗禮”的嬰兒還是有益的。

順產嬰兒出現健康問題的風險可能更低

分娩過程雖然痛苦,但是可以給嬰兒施加積極性的壓力,促進嬰兒在長大后抵御病原體、調節體重和抑制腫瘤基因的表達。另外一個重要的影響和微生物有關,陰道分娩提供了絕佳的機會來將母親機體中的腸道菌群和陰道菌群傳遞給嬰兒,順產嬰兒的腸道菌群來自于陰道,即當嬰兒沿著產道“順流而下”時,會吞入陰道中的細菌,從而讓嬰兒體內定植上健康的微生物組,保護嬰兒免于疾病的發生。而如果沒有了陰道分娩過程,嬰兒將可能攜帶著不健康的微生物組,會易感多種疾病,如感染、過敏癥、糖尿病和肥胖等。

研究發現,與順產嬰兒相比,通過剖腹產出生的嬰兒后期出現健康問題的風險確實更高。短期來看,出生之后會出現更多的黃疸和喂養問題,長期來看的話問題更嚴重,比如糖尿病、呼吸道感染,過敏,哮喘和濕疹等都更高發。而且,有越來越多的證據表明,自然分娩的嬰兒的確后期出現健康問題的風險相對較低。

全世界孕婦都偏愛剖腹產 分娩方式的選擇需慎重

隨著現代醫學的進步,就像Danielle Vukadinovich一樣,孕婦們似乎更喜歡通過人工輔助來生孩子。她們總感覺剖比自己生痛苦小點,于是全球范圍內,剖腹產都變得越來越普遍。

在美國,每年剖腹產約占出生人數的30%,而其中很多都是孕婦主動選擇的,在澳大利亞有三分之一的女性選擇剖腹產,其中有大約50%的孕婦都是被誘導的。在中國,2007年10月至2008年5月間的剖腹產率高達46%,為世界第一。而世界衛生組織考慮到自然分娩過程難免會遇到胎位不正、孕婦身體狀態不好等特殊情況,對剖腹產率設置的警戒線是15%!也就是說,不少國家,特別是中國,剖腹產的比率已經遠遠超過世界衛生組織的推薦率。近年來,中國剖腹產的比例有所下降,但仍然高出警戒線。

因此,在孕婦身體條件和分娩條件允許的情況下,可以盡量爭取順產,讓孩子獲取更健康的腸道菌群。但是,如果分娩條件不允許,千萬不要一味追求順產,剖腹產已經是非常成熟的技術,大家一定要遵從醫囑,選擇安全的、適合自身條件的分娩方式。

參考資料:

1.Stunted gut microbiota and increased pathogen colonisation associated with caesarean birth,Nature,DOI:10.1038/s41586-019-1560-1

2. Birth delivery mode alters perinatal cell death in the mouse brain

Alexandra Castillo-Ruiz, Morgan Mosley, Andrew J. Jacobs, Yarely C. Hoffiz, Nancy G. Forger. Proceedings of the National Academy of Sciences Nov 2018, 115 (46) 11826-11831; DOI: 10.1073/pnas.1811962115

3.Long-term risks and benefits associated with cesarean delivery for mother, baby, and subsequent pregnancies: Systematic review and meta-analysis. PLoS Medicine doi:10.1371/journal.pmed.1002494

4.中華兒科雜志, 2018,56(4) : 310-312

5.Partial restoration of the microbiota of cesarean-borninfants via vaginal microbial transfer.

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助