中國的恐龍研究歷史可以追溯到上世紀初,早在上世紀的30、40年代,古生物學家就開始以“中國”命名中國境內發掘到的恐龍化石,這一趨勢一直延續下來,至今仍維持著高度不變的熱忱。

至今,以“中國”為名的恐龍最少有20種以上,當屬世界之最,象征我國古生物學家團結一心、忠貞為國的高尚情懷。

以下,我們就精選出一些冠名“中國”的恐龍介紹給大家。讓我們用熱烈掌聲歡迎,中國恐龍方陣的通過!

屬名為“中國”的恐龍們

現代生物學無論是已滅絕化石物種或是現生生物一律都是采用林奈的二名法來命名,也就是這些生物的正規學明是由屬名+種名的形式構成。以我們人類為例,我們的學名就是Homo sapiens,前面的屬名Homo代表人屬,而sapiens代表有智慧的。要特別注意的是,這些名字必須要用拉丁化的文字寫成,而且書寫時必須斜體。

拉丁文中的中國是Sinae,而在與其他詞綴結合時會變體為Sino-,因此當一個恐龍的屬名為Sino-,就是以“中國”為名,一般會翻譯為“中國某某龍”或是“中華某某龍”。

1. 中國龍(Sinosaurus)

首先通過的恐龍頭上戴有雙冠,是一種身長將近6米的獸腳類的肉食恐龍。它們的化石發現于云南祿豐,最具特色的就是頭上成對的頭冠。研究顯示,這個頭冠結構比較脆弱,并不適合用來打斗,可能只是單純為了吸引異性或和其他同性競爭的展示品。

圖片來源: http://dinosaurpictures.org/Sinosaurus-pictures

化石由中國古生物學奠基人楊鐘健于1948年所發表,模式種為三疊中國龍。之所以將種名命名為三疊,是因為當時的鑒定認為該地層屬于三疊紀。但隨著科技的進步以及更多化石比對的發現,我們現在知道中國龍其實生存在侏羅紀早期而不是三疊紀。

中國古脊椎動物學奠基人楊鐘健 (圖片來源: Wikipedia)

2. 中華盜龍(Sinoraptor)

現在通過的恐龍來自中國的大西北地區——新疆,不過在我國的四川地區也有發現這類恐龍的存在。它是異特龍超科的成員,和異特龍、鯊齒龍這類大型的肉食恐龍是一家子。中華盜龍生存在侏羅紀的晚期,身長約8米,高度近3米,是類兇猛的肉食獸腳類恐龍。模式種發表于1994年,命名為董氏中華盜龍,其中的董就是紀念有“中國龍王”美稱的董枝明。

圖片來源: Wikipedia

董枝明師承楊鐘健,他不只對國內恐龍研究有重大貢獻,更被美國時代雜志選為101位“偉大的科學家”之一,與伽利略、牛頓、居里夫人、愛因斯坦、霍金等人并列,也曾被日本青少年的問卷調查中被票選為 “最喜愛的人”第二位,其對世界影響之大可見一斑。

中國龍王董枝明(圖片來源: http://www.xinhuanet.com/gongyi/2018-07/25/c_129919851.htm)

3. 中華龍鳥(Sinosauropteryx)

接下來請大家睜大眼睛仔細看,因為下一個通過的恐龍身長不到1米!它雖然體型嬌小,但是卻在古生物學研究史上占有非常重要的地位。它來自中國遼寧,也就是大名鼎鼎的白堊紀早期熱河生物群。這里的化石保存異常精美,震驚世界各地,而最有名的就是帶羽毛恐龍的發現顛覆了人們對恐龍形象的認知,也確立了鳥類與恐龍的演化關系,而這一切都是從這個化石為開端。

圖片來源: Wikipedia

中華龍鳥雖然叫做鳥,但其實是一種美頜龍類恐龍,從胃容物的研究發現,它們會以蜥蜴或是小型哺乳動物為食。在標本上可以見到非常簡單的絲狀細羽,最初有觀點認為這些所謂的羽毛不過是肌肉纖維分解的痕跡,但近年隨著電子顯微鏡等科技的使用,已經確認這些毛狀構造的內部結構確實和羽毛一致,甚至還能藉由內部結構的形狀和排列來復原恐龍的顏色,正如圖片所示。

4. 中國鳥龍(Sinornithosaurus):

是的,您沒看錯,除了有中華龍鳥外,還有個名字極為接近的中國鳥龍,它同樣也是來自熱河生物群,是全身披有羽毛的小型獸腳類恐龍。不過這兩類恐龍的分類可不一樣,中華龍鳥屬于美頜龍類,中國鳥龍則是馳龍類的恐龍,和恐爪龍、伶盜龍是近親。

圖片來源: Wikipedia

研究結果指出,中國鳥龍的身上發現有兩種羽毛,一種是在身體上毛絨狀的細羽,另一種則在手部有片狀的羽毛。除了羽毛外,這種恐龍的手臂、肩帶和骨盆結構也都和鳥類接近,而腳上則有馳龍類大而彎曲的鐮刀狀爪子。有些學者對中國鳥龍的牙齒和頭骨結構進行研究后,認為這種恐龍可能有毒牙,會用毒腺來捕食獵物。但這個說法還受到爭議,反對的聲音認為所謂的毒腺和毒牙的結構,不過是鼻竇和普通牙齒遭受擠壓變形后的結果。

中國鳥龍最初的標本發表于1999年,研究者為中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(以下簡稱“北古所”)徐星研究員。徐星師承趙喜進,在研究所期間也受過董枝明老師有關獸腳類恐龍的指導及協助。他發表過許多重要的文章對鳥類的起源演化和整個古生物學界都有重要貢獻,也是目前在世的古生物學家中,命名恐龍數量最多的人。

世界上命名恐龍最多的古生物學家徐星

(圖片來源: http://www.uua.cn/show-12-6758-1.html)

5. 中國獵龍(Sinovenator)

現在正在通過的小伙伴是中國獵龍,同樣來自中國遼寧的白堊紀早期地層。它是傷齒龍類中最為原始的類群之一。由于中國獵龍和馳龍類以及始祖鳥等都有許多類似的生理結構,因此證實了這些恐龍都是近親,并且共同演化形成飛向藍天的鳥類。

圖片來源: https://www.deviantart.com/anuperator/art/Sinovenator-651353645

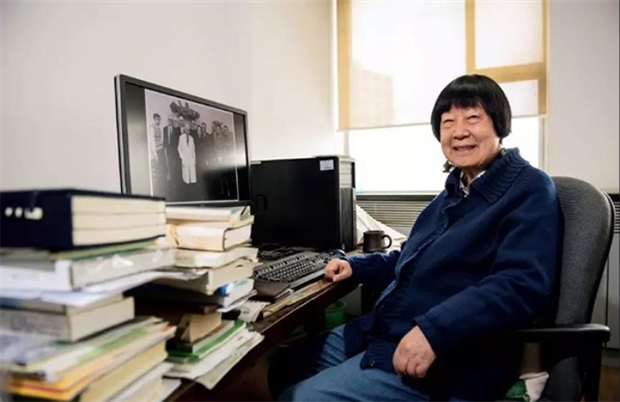

中國獵龍的模式種是“張氏中國獵龍”,而“張氏”則是為了感謝北古所的張彌曼院士對古生物學界尤其是熱河生物群研究做出的杰出奉獻。她主要的研究領域是古魚類學,在2018年受到聯合國教科文組織的肯定,得到“世界杰出女科學家”的殊榮。

張彌曼院士

(圖片來源:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2018/4/409146.shtm)

6. 中國似鳥龍(Sinornithomimus)

接下來通過的恐龍來自中國的內蒙古地區,時代為白堊紀晚期,相關研究被發表于2003年。與前面介紹的恐龍一樣,中國似鳥龍也是一種獸腳類恐龍,但不同的是,它們卻是以植物為食。

圖片來源: http://dinosaurpictures.org/Sinornithomimus-pictures

經過研究后確定中國似鳥龍為一種原始的似鳥龍類,找到的化石中甚至有發現十多只個體埋藏再一起,代表這種恐龍可能會集體行動,而這些恐龍又多為幼年,因此推斷它們父母對子女的照顧時間可能很短或甚至就任其自生自滅。這些集體埋藏的恐龍沒有發現掙扎的痕跡,因此可能是在極短的時間遭遇到土石流或洪水,還來不及反應就被深埋其中。

7. 中國角龍(Sinoceratops)

接下來經過的龐然大物是角龍類的成員,光頭股就有1.8米,全身可達5-7米。中國角龍發現于山東諸誠,來自白堊紀晚期。角龍類的祖先雖然在侏羅紀晚期的亞洲有許多分布,但像是三角龍、戟龍、牛角龍等特化的類群全都分布在北美洲,而中國角龍則是亞洲首度且目前唯一的特化角龍類。

侏羅紀世界電影中的中國角龍

(圖片來源: https://jurassicpark.fandom.com/wiki/Sinoceratops)

中國角龍的鼻角較短,頸盾上有許多向前彎曲的角,這個奇特的造型讓它被《侏羅紀世界:殞落國度》的劇組相中,在電影中客串演出。

種名為“中國”的恐龍們!

生物的種名一般會以其生理特征、產地、發現者或是紀念某個重要的人來命名。詞綴同樣要經過拉丁化,地名要加上-ensis的尾綴。因此當一個恐龍的種名為sinensis,就是以“中國”為名。

1. 中國譚氏龍(Tanius sinensis)

中國譚氏龍代表種名為“中國”的恐龍們,正在走來。它們也是最早命名的種名為“中國”的恐龍,由卡爾維曼(Carl Wiman)于1929年命名,屬名則是獻給了發現化石的中國地質學家家譚錫疇。中國譚氏龍身長七米,體重約兩噸,屬于比較原始的鴨嘴龍超科成員。

圖片來源: Wikipedia

中國譚氏龍被報道之后,中國科學家又陸續報道了同屬的金剛口譚氏龍和萊陽譚氏龍,但它們的具體分類情況尚有爭議。產出中國譚氏龍的萊陽盆地上白堊統地層,新中國成立后在楊鐘健、趙資奎和汪筱林三代科學家的細致研究之下,成為了中國北方晚白堊世研究最為詳細的化石地點之一。

2. 中國鸚鵡嘴龍(Psittacosaurus sinensis)

接下來走過的方陣是一群小家伙們,別看小,它們人數可不少!

中國鸚鵡嘴龍是鸚鵡嘴龍屬內的一種,鸚鵡嘴龍屬是恐龍中數量最多的大家庭,其內部約有9到11個有效種,化石數量很大,產地廣布亞洲地區。它們大多數大小類似領養的二足,草食性的恐龍,上頜高而強壯,具有帶有喙的嘴,是進食植物的利器。有些鸚鵡嘴龍化石還保存了尾部類似鬃毛的結構,對我們理解恐龍羽毛的起源影響深遠。

鸚鵡嘴龍完整骨骼化石。(圖片來源: Wikipedia)

大部分的鸚鵡嘴龍化石產自著名的熱河生物群當中,化石主要來自遼寧西部和內蒙古地區。但是中國鸚鵡嘴龍化石發現于中國的山東省青山組地層當中,分布的緯度相對較低。是除了一件泰國疑似鸚鵡嘴龍屬標本之外,這個類群最南端的記錄。

3. 中華虔州龍(Qianzhousaurus sinensis)

接下來的,是一群兇猛的大家伙。這些猛獸們不僅面貌兇狠,而且還長著一張大長臉。它們就是中華虔州龍,長著大長臉的暴龍類。虔州龍吻部現場,牙齒又長又窄,區別于它們更著名的親戚——暴龍的‘香蕉牙’。虔州龍在形態上接近在蒙古國發現的另一類長吻暴龍類恐龍分支龍,并一起構成了晚白堊世暴龍類演化的另一個重要的演化支分支龍族(Alioramini),表明了晚白堊世的時候,亞洲與北美可能是由不同的“暴龍王朝”所統治。

中華虔州龍藝術復原。(圖片來源: Wikipedia)

中華虔州龍化石是建筑工人在工地修建時意外發現的,而后經過中國地科院古生物學家呂君昌等人的研究,最終公諸于世。在中華虔州龍發現之前,雖然也有長吻暴龍類化石的發現,但大部分這種化石被認為是短吻暴龍類成員的幼體化石。而呂君昌和布魯薩特對中華虔州龍的研究論文則指出,長吻的暴龍類是確實存在的。

著名古脊椎動物學家呂君昌,右側。

(圖片來源: http://www.uua.cn/show-12-9007-1.html)

4. 中華貝貝龍(Beibeilong sinensis)

看完大家伙,我們迎來了此次閱兵最小的‘恐龍寶貝’,龍如其名,正是中華貝貝龍。貝貝龍不僅體型小,年齡也小,實際上它還沒有從蛋殼當中破殼而出。

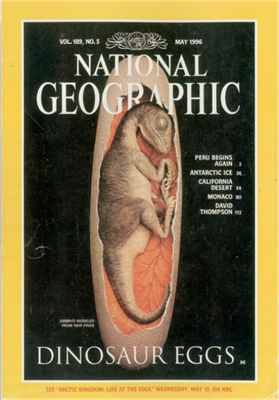

上世紀末,產自中國的很多重要化石不幸地遭到違法盜掘、販賣而流落海外,貝貝龍的正型標本就是其中最為重要的一件。這件產自河南的蛋窩,除了蛋的個子非常大之外,蛋殼里面竟然依稀可見骨頭!這在當時是一個震驚世界的發現,這件標本也被取了個名字“路易貝貝“,標本的照片和復原圖也榮登美國《國家地理》雜志封面。

路易貝貝 登上國家地理雜志封面

(圖片來源:http://www.uux.cn/viewnews-67950.html)

然而,畢竟此標本來源不明,屬于違法走私所得,相關的研究遲遲不能進行。幸運的是,在以河南地質博物館為首的中國方面多次交涉下,路易貝貝終于回到祖國母親的懷抱,在河南地質博物館展出。

中華貝貝龍化石照片。(圖片來源: Wikipedia)

中國科學家研究了這件無與倫比的標本,發現這個胚胎可能屬于一種全新的恐龍,就以它曾經的“外號“和它的祖國一起給了它學名,中華貝貝龍。

5. 中國縉云甲龍(Jinyunpelta sinensis)

最后,您將看到來自白堊紀的裝甲車部隊。它們是來自中國浙江省的中國縉云甲龍。甲龍類可謂是中生代的坦克,它們不但身披堅硬鎧甲,有些尾部還演化出了尾槌作為防衛武器。中國縉云甲龍的化石是2013年由浙江自然博物館、縉云縣博物館等合作搶救發掘出來的重要化石標本,它最重要的特點就是尾槌。

縉云甲龍復原圖

(圖片來源: http://www.sohu.com/a/259114109_159753)

縉云甲龍生活在距今一億年前,比之前發現的具有尾槌的甲龍化石早了一千多萬年。因此,縉云甲龍可以說是它生活時代最為先進的‘活坦克’。中國浙江省的白堊紀地層發現了非常多和精美的甲龍化石,除了中國縉云甲龍之外,之前還報道了麗水浙江龍和楊巖東陽盾龍等甲龍類化石。白堊紀的浙江分布著多種甲龍類,可能包括了甲龍類兩個重要分支,結節龍科和甲龍科的成員。

結語

除了恐龍化石,有一些如恐龍腳印之類的痕跡化石也都是以中國命名,此外也有些選擇用華夏等中國的別稱。這種用國家命名情況在國外則相對少上許多,例如同為化石大國的美國及加拿大,雖然有用省份或州來命名的猶他角龍(Utahceratops)或是艾伯塔龍(Albertosaurus)、埃德蒙頓龍(Edmontosaurus)等等,但還確實沒有“美國龍”、 “加拿大龍”之類的。

其他國家確實偶爾會出現如阿根廷龍(Argentinosaurus)、韓國龍(Koreanosaurus)以及處境尷尬的日本龍(Nipponosaurus,1936年第一個在日本境內發現的恐龍,但二戰后庫頁島北部被蘇聯占領,所以現在其實是俄羅斯的恐龍)等命名方式,但這都是極少數,不像中國一樣能到達20種以上,由此可見到中華民族的古生物學家對自己祖國的熱愛以及團結一致的精神。

作者分別來自中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、英國布里斯托大學。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助