湖芯和巖芯,就像是一本本厚實(shí)詳盡的氣候日記,記錄了青藏高原過(guò)去數(shù)千年乃至百萬(wàn)年以來(lái)的氣候環(huán)境變化。 湖芯,即湖泊沉積物,是指從氣體或水體中自然沉降到湖底、并堆積起來(lái)的物質(zhì)。受區(qū)域氣候、環(huán)境變化以及人類(lèi)活動(dòng)等的影響和制約,湖泊沉積物的物理、化學(xué)及生物組分在其形成過(guò)程中會(huì)發(fā)生變化。因此,湖泊沉積物被譽(yù)為是區(qū)域氣候環(huán)境變遷以及人類(lèi)活動(dòng)歷史等的忠實(shí)記錄者。青藏高原具有地球上海拔最高、數(shù)量最多、面積最大的湖泊群,這些湖多以內(nèi)流湖為主。通過(guò)對(duì)青藏高原湖泊沉積物的研究,可以使我們?nèi)妗⑼暾慕沂尽⒘私獠⒄J(rèn)識(shí)高原隆升過(guò)程、氣候環(huán)境演變及其對(duì)全球變化的影響與響應(yīng)。 巖芯,即通過(guò)盆地沉積物鉆探以獲取巖芯、鹽礦或礦石,是進(jìn)行地質(zhì)勘探活動(dòng)、構(gòu)造演化以及資源環(huán)境效應(yīng)研究的可靠素材。針對(duì)巖芯進(jìn)行高精度的磁性地層年代學(xué)測(cè)定(古地磁)、物理化學(xué)指標(biāo)(粒度、顏色、同位素、碳酸鹽和鹽類(lèi)離子)和生態(tài)與環(huán)境指標(biāo)(孢粉、微生物)的分析,可以獲取氣候環(huán)境變化的記錄并捕獲重大氣候環(huán)境變化事件,最終能夠揭示構(gòu)造活動(dòng)-氣候變化-地表侵蝕的關(guān)系;同時(shí),也將為理解礦產(chǎn)信息(油氣和礦產(chǎn)成因)以及探明礦產(chǎn)能源(種類(lèi)和儲(chǔ)量)提供新的科學(xué)依據(jù);對(duì)解決人類(lèi)目前面臨的一系列全球性環(huán)境與能源問(wèn)題具有重要的科學(xué)意義。 對(duì)于青藏科學(xué)家來(lái)說(shuō),每一次取芯科考,就如同一次穿越數(shù)千年乃至數(shù)百萬(wàn)年的旅行一般,充滿危險(xiǎn),又充滿驚奇。 1.可可西里之行(湖芯篇) 在青藏高原腹地,有一塊荒無(wú)人煙的地方,被各國(guó)學(xué)者命名為“生命的禁區(qū)”,這就是可可西里無(wú)人區(qū)。該區(qū)高寒缺氧,自然條件惡劣,人類(lèi)在此活動(dòng)十分艱難。為了獲取該地區(qū)主要湖泊的基礎(chǔ)資料,2012年10月,青藏高原研究所朱立平研究員課題組的科學(xué)家們又一次走進(jìn)了這一禁區(qū)。 行路難 雖然一些科研工作者、探險(xiǎn)者已經(jīng)成功穿越過(guò)可可西里,但迄今為止,這個(gè)生命的禁區(qū)并沒(méi)有一條清晰可辨、明確無(wú)誤的可行道路,每次科考,都要依據(jù)不同的氣候條件、地形變化,重新規(guī)劃細(xì)部線路。 地形圖和GPS成了最好的工具。通常情況下,科考隊(duì)會(huì)派出兩輛小車(chē)前行探路,查看路徑是否正確以及估測(cè)大車(chē)是否能夠通行。在翻越獨(dú)山時(shí),他們就用了將近1天的時(shí)間,才為卡車(chē)找到一處可以通過(guò)的地方。 可可西里屬于凍土環(huán)境,夏季凍土融化,道路泥濘難行,唯有在冬季,車(chē)輛才有行進(jìn)的可能。即便如此,陷車(chē)也時(shí)常發(fā)生。首先,橫穿河流時(shí),冰的硬度不夠?qū)е孪蒈?chē),這是科考隊(duì)遇到的最多的情況。再有,在雪層覆蓋的地方,陷進(jìn)雪堆里。 科考隊(duì)員告訴我們,印象最為深刻的一次,大卡車(chē)“淪陷”在一個(gè)小湖里。那天,他們進(jìn)入一座雪山,混天混地的白色,美得不可思議,卻暗藏危險(xiǎn),先行的小車(chē)時(shí)常陷進(jìn)雪堆里。而最糟糕的,在那天,他們的卡車(chē)陷進(jìn)了冰凍的小湖里。1天的時(shí)間,就這樣在挖車(chē)中過(guò)去。那一天,只行進(jìn)了不足10公里。

圖1 車(chē)輛陷進(jìn)湖泊中(汪勇 攝)

圖2 雪地里挖車(chē)(楊瑞敏 攝)破冰者 此次湖泊調(diào)查工作,主要有測(cè)量湖泊深度、湖泊水質(zhì)以及鉆取湖芯等。 相對(duì)于在其他地方的湖泊調(diào)查,此次科考隊(duì)員面臨的最大困難便是大風(fēng)大浪。可可西里的寒冷,又帶來(lái)了新的問(wèn)題,即湖面結(jié)冰,船只尤其是用于打鉆的平臺(tái)難以行進(jìn)。 因此,在考察多格錯(cuò)仁強(qiáng)錯(cuò)時(shí),科考隊(duì)每天早晨的新任務(wù)便是拿著鐵锨、船槳等各種工具去破冰。他們笑稱自己為“Ice breaker”。最終將平臺(tái)推進(jìn)到預(yù)定位置,并成功完成了打鉆任務(wù)。科考隊(duì)員說(shuō),雖然每次作業(yè)歸來(lái),滿身披著冰(湖水打在身上,很快結(jié)成了冰),但心里滿溢的是完成任務(wù)的喜悅。

圖3 科學(xué)家們?cè)诤香@取湖芯(汪勇 攝)

圖4 鉆取的湖芯

2.人間煙火在柴達(dá)木(巖芯篇) 柴達(dá)木漸漸為世人所知,大概是因?yàn)檫@里面的石油和鹽等礦藏。由于該地區(qū)氣候極為干旱,且鹽分含量高,盆地內(nèi)除了一些靠近鹽湖的地區(qū)有些耐旱耐鹽堿的植被,大多數(shù)地方寸草不生,動(dòng)物也是極少的,偶爾會(huì)有蒼蠅拜訪,以及可能是通過(guò)搭乘采購(gòu)車(chē)過(guò)來(lái)的老鼠。雨后地表析出的鹽,望去似初冬的碎雪,給大地染上了幾分虛擬的生機(jī)。

圖7 地表析出的像碎雪一般的鹽分 (李香鈺 攝) 2010年8月,中國(guó)科學(xué)院青藏高原研究所方小敏研究員主持的中德柴達(dá)木西部千米深鉆計(jì)劃開(kāi)始實(shí)施二期計(jì)劃。科考隊(duì)要從北京經(jīng)蘭州跨越兩千多公里,歷經(jīng)幾番折騰才能到達(dá)目的地——堿山。科考隊(duì)員李香鈺說(shuō),行前方老師叮囑“帶上秋天的衣服,一兩個(gè)月就回”,不曾想的是,鉆探任務(wù)并不如預(yù)期那般順利,直到冬天才得以返回北京。 冰與火之歌 這次野外鉆探的任務(wù),白天大家一起在現(xiàn)場(chǎng)鉆探取樣,樣品初步描述、記錄和整理;8個(gè)小時(shí)的夜班科考隊(duì)員則輪流值守。 這項(xiàng)工作的實(shí)施中,需要保證樣品頂部和底部朝向的真實(shí)性,不能倒置,這對(duì)于用地磁學(xué)方法測(cè)定樣品序列的年齡至關(guān)重要,科考隊(duì)員們必須在現(xiàn)場(chǎng)值班以保證各種流程不出差錯(cuò)。伴著科考隊(duì)員的,有8月份正午的炎炎烈日,有12月份寒夜里的澄澈星空。 在這荒蕪人煙之所,科考隊(duì)需要從百十公里之外采購(gòu)飲用水和鉆探所需的水,采購(gòu)汽油通過(guò)發(fā)電機(jī)產(chǎn)出鉆探和生活需要的電力,采購(gòu)煤炭滿足取暖燒開(kāi)水的需求,隔幾日便要到冷湖或花土溝采購(gòu)回來(lái)各種食材維持20多號(hào)人在這里的生活。 不僅如此,這里還非常干旱。 剛來(lái)時(shí)人在生理上是較難適應(yīng)的,科考隊(duì)員每天早上醒來(lái),鼻孔中滿是干燥的結(jié)痂,帶上口罩依靠口罩存儲(chǔ)的水汽方能減緩這種傷害和痛苦。 這里的風(fēng)很狂很野。 柴達(dá)木盆地中的雅丹地貌即是其撒野后的杰作。夜幕落下,風(fēng)不住地嚎鳴,可以聽(tīng)到沙子淅淅地落在帳篷內(nèi)塑料袋上的聲音,第二天早上起來(lái)在床腳處可發(fā)現(xiàn)小小的細(xì)沙堆。科考隊(duì)住在一個(gè)大帆布帳篷內(nèi),為了抗御風(fēng)的肆虐,他們又將帶來(lái)的露營(yíng)帳篷鋪設(shè)在各自的床板上,他們戲稱這為“太空艙”,住在里面確實(shí)更有安全感。 這里冬天很早很冷。 10月份,營(yíng)區(qū)內(nèi)盛水的四五個(gè)大桶已開(kāi)始結(jié)冰,每次取水必須用工具砸開(kāi)冰層。在11月份則更冷了,有時(shí)直接將砸取的冰塊放在水壺里面,放在火爐上,看著冰慢慢融化開(kāi)來(lái),似一場(chǎng)“冰與火之歌”。

圖8 盛夏(上圖)和初冬(下圖)的鉆井架 (李香鈺 攝) 難中行,苦中樂(lè) 鉆探并不順利, 地下的事物遠(yuǎn)比空中、水中的東西更為神秘不測(cè)。尤其是鉆探到幾百米的地下時(shí),由于空位傾斜度過(guò)大而不得不用水泥封孔至之前某個(gè)層位,待凝固后繼續(xù)往下慢速鉆探以控制傾斜度,這一番折騰往往耗去數(shù)天時(shí)間,越往下鉆這種折騰的時(shí)間越長(zhǎng)。 此外,鉆探機(jī)器和發(fā)電機(jī)的故障也時(shí)有發(fā)生,在故障期間,發(fā)電機(jī)不再整日轟鳴,只在午飯和晚飯時(shí)刻發(fā)電以供做飯所需。黑夜襲來(lái),靜的像觸摸到死神的脈搏。工期一再延長(zhǎng)。等待是一種煎熬。 為了減緩這種煎熬,也為了保持良好的精神狀態(tài),閑暇時(shí)必須讓自己有事情可做。科考隊(duì)在一起斗地主,輸了的懲罰是喝水。考慮到這里太干燥,這個(gè)游戲于身心都是極為有益的。 每一周左右,幾個(gè)人則會(huì)往堿山北邊靠阿爾金山的方向走去,那里看似不遠(yuǎn),可花上4、5個(gè)小時(shí)也走不到一半。 更多的時(shí)候,需要自己從周邊發(fā)現(xiàn)生活中快被風(fēng)干的樂(lè)趣: 吹風(fēng),聽(tīng)音樂(lè),看天空,看雪山,看云來(lái)云去,看藍(lán)天中飛機(jī)劃過(guò)的軌跡,看朝陽(yáng)和晚霞,看夜空中的星河,看北邊綿延起伏的阿爾金山。積雪在晴空的陽(yáng)光下格外醒目,久久地注視,人就感受到了一種精神的力量:不為大漠荒寂枯涼而黯然失神,不為烈日當(dāng)空而折服士氣,像一位騎士?jī)?yōu)雅地披著高潔的風(fēng)衣,灑脫而又淡然地桀驁不馴。正午時(shí)分,帳篷內(nèi)還是較為悶熱,帶上墊子和一兩本書(shū),躺在帳篷外陰涼處,涼涼的風(fēng)拂過(guò),枯寂沉悶的等待頓然為愜意一掃而過(guò)。帶著太陽(yáng)鏡,望著來(lái)去無(wú)蹤的云,累了就瞇著眼打著小盹,似一只閑云野鶴浮于蒼穹。 在荒蕪人煙之所,度過(guò)了近四個(gè)月的人間煙火,此次科考任務(wù)圓滿完成。這期間,像是流放的生活,也夾雜著自由的氣息,幾份詩(shī)意也氤氳自科考隊(duì)員李香鈺之懷:“流人獨(dú)處風(fēng)自寒,浮云做伴酒尚香,桂魄青霜悄入眠,故國(guó)三千夢(mèng)里還”。

圖9 對(duì)鉆孔樣品進(jìn)行初步處理 (王九一 攝) 圖10 鉆孔樣品封裝到箱子里 (王九一 攝)

圖10 鉆孔樣品封裝到箱子里 (王九一 攝)

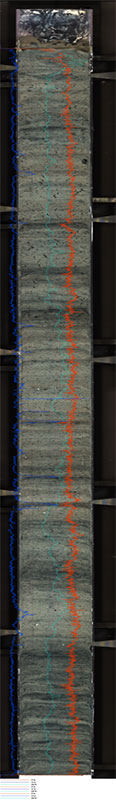

圖11 柴達(dá)木盆地鉆探現(xiàn)場(chǎng)及其代表性巖芯巖性特征(白色為鹽層,黑色或灰色為泥巖或粉砂巖) 常人心動(dòng)高原,往往源于她那迷人的圣潔美景;科研人員心動(dòng)高原,不是源于她的美麗容顏,而是由于她腹內(nèi)藏有記錄氣候環(huán)境變化的信息寶庫(kù)。 科學(xué)家們動(dòng)“芯”高原,是為了能更多地了解高原氣候變化的歷史,和認(rèn)識(shí)高原氣候變化機(jī)理,以便于人類(lèi)能更好地應(yīng)對(duì)未來(lái)氣候環(huán)境變化,保護(hù)高原美麗的生態(tài)環(huán)境。

圖1 車(chē)輛陷進(jìn)湖泊中(汪勇 攝)

圖2 雪地里挖車(chē)(楊瑞敏 攝)破冰者 此次湖泊調(diào)查工作,主要有測(cè)量湖泊深度、湖泊水質(zhì)以及鉆取湖芯等。 相對(duì)于在其他地方的湖泊調(diào)查,此次科考隊(duì)員面臨的最大困難便是大風(fēng)大浪。可可西里的寒冷,又帶來(lái)了新的問(wèn)題,即湖面結(jié)冰,船只尤其是用于打鉆的平臺(tái)難以行進(jìn)。 因此,在考察多格錯(cuò)仁強(qiáng)錯(cuò)時(shí),科考隊(duì)每天早晨的新任務(wù)便是拿著鐵锨、船槳等各種工具去破冰。他們笑稱自己為“Ice breaker”。最終將平臺(tái)推進(jìn)到預(yù)定位置,并成功完成了打鉆任務(wù)。科考隊(duì)員說(shuō),雖然每次作業(yè)歸來(lái),滿身披著冰(湖水打在身上,很快結(jié)成了冰),但心里滿溢的是完成任務(wù)的喜悅。

圖3 科學(xué)家們?cè)诤香@取湖芯(汪勇 攝)

圖4 鉆取的湖芯

圖6 作業(yè)歸來(lái)(汪勇 攝) 苦中樂(lè) 惡劣的自然環(huán)境,注定讓旅行定格為苦旅。然而,在科考隊(duì)的記憶里,卻是一種真實(shí)的快樂(lè)。科考隊(duì)員楊瑞敏告訴我們,這種快樂(lè)來(lái)源于對(duì)困難的挑戰(zhàn),來(lái)源于勝利的喜悅,更來(lái)源于自然的力量和美帶給心靈的震撼。 在這人跡罕至的地方,天空是令人心醉的蔚藍(lán)色,湖泊清澈的迷惑著心靈,而野生動(dòng)物更是帶來(lái)了無(wú)限樂(lè)趣。在經(jīng)過(guò)沙窩灘時(shí),正趕上雄性藏羚羊下山與雌性藏羚羊交配的季節(jié),成群成群的藏羚羊總是奔跑出一點(diǎn)距離,然后又羞羞答答地回頭觀望著科考隊(duì)的車(chē)隊(duì)。與藏羚羊不同,藏野驢則表現(xiàn)得大方可愛(ài)。此行的艱苦,就這樣融入了這絕美的自然之中…… |  圖5 湖芯元素掃描結(jié)果 |

圖7 地表析出的像碎雪一般的鹽分 (李香鈺 攝) 2010年8月,中國(guó)科學(xué)院青藏高原研究所方小敏研究員主持的中德柴達(dá)木西部千米深鉆計(jì)劃開(kāi)始實(shí)施二期計(jì)劃。科考隊(duì)要從北京經(jīng)蘭州跨越兩千多公里,歷經(jīng)幾番折騰才能到達(dá)目的地——堿山。科考隊(duì)員李香鈺說(shuō),行前方老師叮囑“帶上秋天的衣服,一兩個(gè)月就回”,不曾想的是,鉆探任務(wù)并不如預(yù)期那般順利,直到冬天才得以返回北京。 冰與火之歌 這次野外鉆探的任務(wù),白天大家一起在現(xiàn)場(chǎng)鉆探取樣,樣品初步描述、記錄和整理;8個(gè)小時(shí)的夜班科考隊(duì)員則輪流值守。 這項(xiàng)工作的實(shí)施中,需要保證樣品頂部和底部朝向的真實(shí)性,不能倒置,這對(duì)于用地磁學(xué)方法測(cè)定樣品序列的年齡至關(guān)重要,科考隊(duì)員們必須在現(xiàn)場(chǎng)值班以保證各種流程不出差錯(cuò)。伴著科考隊(duì)員的,有8月份正午的炎炎烈日,有12月份寒夜里的澄澈星空。 在這荒蕪人煙之所,科考隊(duì)需要從百十公里之外采購(gòu)飲用水和鉆探所需的水,采購(gòu)汽油通過(guò)發(fā)電機(jī)產(chǎn)出鉆探和生活需要的電力,采購(gòu)煤炭滿足取暖燒開(kāi)水的需求,隔幾日便要到冷湖或花土溝采購(gòu)回來(lái)各種食材維持20多號(hào)人在這里的生活。 不僅如此,這里還非常干旱。 剛來(lái)時(shí)人在生理上是較難適應(yīng)的,科考隊(duì)員每天早上醒來(lái),鼻孔中滿是干燥的結(jié)痂,帶上口罩依靠口罩存儲(chǔ)的水汽方能減緩這種傷害和痛苦。 這里的風(fēng)很狂很野。 柴達(dá)木盆地中的雅丹地貌即是其撒野后的杰作。夜幕落下,風(fēng)不住地嚎鳴,可以聽(tīng)到沙子淅淅地落在帳篷內(nèi)塑料袋上的聲音,第二天早上起來(lái)在床腳處可發(fā)現(xiàn)小小的細(xì)沙堆。科考隊(duì)住在一個(gè)大帆布帳篷內(nèi),為了抗御風(fēng)的肆虐,他們又將帶來(lái)的露營(yíng)帳篷鋪設(shè)在各自的床板上,他們戲稱這為“太空艙”,住在里面確實(shí)更有安全感。 這里冬天很早很冷。 10月份,營(yíng)區(qū)內(nèi)盛水的四五個(gè)大桶已開(kāi)始結(jié)冰,每次取水必須用工具砸開(kāi)冰層。在11月份則更冷了,有時(shí)直接將砸取的冰塊放在水壺里面,放在火爐上,看著冰慢慢融化開(kāi)來(lái),似一場(chǎng)“冰與火之歌”。

圖8 盛夏(上圖)和初冬(下圖)的鉆井架 (李香鈺 攝) 難中行,苦中樂(lè) 鉆探并不順利, 地下的事物遠(yuǎn)比空中、水中的東西更為神秘不測(cè)。尤其是鉆探到幾百米的地下時(shí),由于空位傾斜度過(guò)大而不得不用水泥封孔至之前某個(gè)層位,待凝固后繼續(xù)往下慢速鉆探以控制傾斜度,這一番折騰往往耗去數(shù)天時(shí)間,越往下鉆這種折騰的時(shí)間越長(zhǎng)。 此外,鉆探機(jī)器和發(fā)電機(jī)的故障也時(shí)有發(fā)生,在故障期間,發(fā)電機(jī)不再整日轟鳴,只在午飯和晚飯時(shí)刻發(fā)電以供做飯所需。黑夜襲來(lái),靜的像觸摸到死神的脈搏。工期一再延長(zhǎng)。等待是一種煎熬。 為了減緩這種煎熬,也為了保持良好的精神狀態(tài),閑暇時(shí)必須讓自己有事情可做。科考隊(duì)在一起斗地主,輸了的懲罰是喝水。考慮到這里太干燥,這個(gè)游戲于身心都是極為有益的。 每一周左右,幾個(gè)人則會(huì)往堿山北邊靠阿爾金山的方向走去,那里看似不遠(yuǎn),可花上4、5個(gè)小時(shí)也走不到一半。 更多的時(shí)候,需要自己從周邊發(fā)現(xiàn)生活中快被風(fēng)干的樂(lè)趣: 吹風(fēng),聽(tīng)音樂(lè),看天空,看雪山,看云來(lái)云去,看藍(lán)天中飛機(jī)劃過(guò)的軌跡,看朝陽(yáng)和晚霞,看夜空中的星河,看北邊綿延起伏的阿爾金山。積雪在晴空的陽(yáng)光下格外醒目,久久地注視,人就感受到了一種精神的力量:不為大漠荒寂枯涼而黯然失神,不為烈日當(dāng)空而折服士氣,像一位騎士?jī)?yōu)雅地披著高潔的風(fēng)衣,灑脫而又淡然地桀驁不馴。正午時(shí)分,帳篷內(nèi)還是較為悶熱,帶上墊子和一兩本書(shū),躺在帳篷外陰涼處,涼涼的風(fēng)拂過(guò),枯寂沉悶的等待頓然為愜意一掃而過(guò)。帶著太陽(yáng)鏡,望著來(lái)去無(wú)蹤的云,累了就瞇著眼打著小盹,似一只閑云野鶴浮于蒼穹。 在荒蕪人煙之所,度過(guò)了近四個(gè)月的人間煙火,此次科考任務(wù)圓滿完成。這期間,像是流放的生活,也夾雜著自由的氣息,幾份詩(shī)意也氤氳自科考隊(duì)員李香鈺之懷:“流人獨(dú)處風(fēng)自寒,浮云做伴酒尚香,桂魄青霜悄入眠,故國(guó)三千夢(mèng)里還”。

圖9 對(duì)鉆孔樣品進(jìn)行初步處理 (王九一 攝)

圖10 鉆孔樣品封裝到箱子里 (王九一 攝)

圖10 鉆孔樣品封裝到箱子里 (王九一 攝)

圖11 柴達(dá)木盆地鉆探現(xiàn)場(chǎng)及其代表性巖芯巖性特征(白色為鹽層,黑色或灰色為泥巖或粉砂巖) 常人心動(dòng)高原,往往源于她那迷人的圣潔美景;科研人員心動(dòng)高原,不是源于她的美麗容顏,而是由于她腹內(nèi)藏有記錄氣候環(huán)境變化的信息寶庫(kù)。 科學(xué)家們動(dòng)“芯”高原,是為了能更多地了解高原氣候變化的歷史,和認(rèn)識(shí)高原氣候變化機(jī)理,以便于人類(lèi)能更好地應(yīng)對(duì)未來(lái)氣候環(huán)境變化,保護(hù)高原美麗的生態(tài)環(huán)境。

翻閱大自然的氣候日記:青藏高原取芯科考錄

圖文簡(jiǎn)介

湖芯和巖芯,就像是一本本厚實(shí)詳盡的氣候日記,記錄了青藏高原過(guò)去數(shù)千年乃至百萬(wàn)年以來(lái)的氣候環(huán)境變化。

- 來(lái)源: 科普融合創(chuàng)作與傳播

- 上傳時(shí)間:2015-12-04

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)微博

科普中國(guó)微博

幫助

幫助