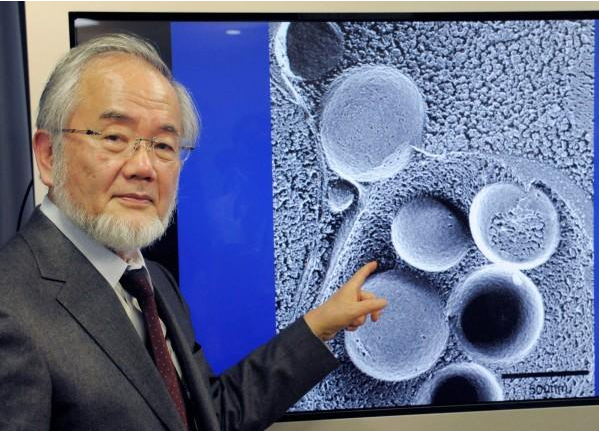

2016年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)揭曉,日本分子細(xì)胞生物學(xué)家大隅良典榮獲該獎(jiǎng)項(xiàng)。

至此,包括大隅良典在內(nèi),已經(jīng)有25名日本或日本裔學(xué)者獲得諾貝爾獎(jiǎng)。其中,自2000年以來,日本已經(jīng)有15人獲得諾貝爾自然科學(xué)獎(jiǎng)(不含日裔美籍科學(xué)家)。

17年,15人。這個(gè)數(shù)字著實(shí)驚人。人們不禁要問,為何日本人能夠在這么短的時(shí)間內(nèi),獲得如此多的諾貝爾獎(jiǎng)呢?

1978年3月18日,中共中央在北京召開了全國(guó)科學(xué)大會(huì)。鄧小平提出“科學(xué)技術(shù)是生產(chǎn)力”、“知識(shí)分子是工人階級(jí)的一部分”等重要論斷。時(shí)任中國(guó)科學(xué)院院長(zhǎng)的郭沫若在閉幕式上發(fā)表書面講話《科學(xué)的春天》,用詩(shī)一般的語言宣告:“這是革命的春天,這是人民的春天,這是科學(xué)的春天!讓我們張開雙臂,熱烈地?fù)肀н@個(gè)春天吧!”

時(shí)至今日,言猶在耳,然時(shí)光已逝近四十載。

中國(guó)的科學(xué)技術(shù)也確實(shí)取得了很大的進(jìn)步,不過,在諾獎(jiǎng)的自然科學(xué)領(lǐng)域,只有屠呦呦一個(gè)人獲此殊榮。這不僅讓人想起了錢學(xué)森之問“為什么我們的學(xué)校總是培養(yǎng)不出杰出的人才?”

近幾日,圍繞大隅良典獲獎(jiǎng)的事兒,不少學(xué)界大咖都發(fā)表了自己的看法。我曾在日本九州大學(xué)短暫工作了近5年的時(shí)間,那已是1997年至2001年之間的事兒了。之后回國(guó),在中科院工作至今。憑借這份經(jīng)歷,作為一名普通的科學(xué)工作者,也湊個(gè)熱鬧,發(fā)表點(diǎn)管窺之見。畢竟,我也是那些培養(yǎng)不出來的人才之一,深感責(zé)任重大。

憑心而論,我本人對(duì)大隅良典的獲獎(jiǎng)并無特殊感覺。科學(xué)是一門實(shí)證主義哲學(xué),需要的是自由開放的創(chuàng)想和勤勤懇懇的工作,播什么種,開什么花。我想結(jié)合自己的經(jīng)歷,談?wù)勅毡究蒲薪绲娜齻€(gè)特點(diǎn)。

先定一個(gè)小目標(biāo)

記得我剛剛到日本工作之初的幾個(gè)月,對(duì)于日本人的科學(xué)工作方式和目標(biāo)非常不解。例如,我所工作大學(xué)里的研究所,其中不乏國(guó)際知名學(xué)者。但他們給所帶博士研究生出的論文題目,卻沒有什么宏偉的目標(biāo),而是實(shí)實(shí)在在的一個(gè)具體的“小問題”。更為奇怪的是,不止一個(gè)學(xué)生,幾乎所有的學(xué)生都是如此。當(dāng)時(shí),我在想,也許日本人真的很笨,大問題他們是做不來的。在日工作了一段時(shí)間以后,也和一起工作的日方同事廝混熟了,于是就問他們?yōu)楹谓o學(xué)生們?nèi)绱硕}目。

然而,出我所料的是,日本教授反而對(duì)我如此之問大感興趣。他們反過來問我,那么你們是如何給學(xué)生定題目的呢?我就將我所知告訴了他們。他們聽后,大為驚訝!他們認(rèn)為,出這么大、這么難的題目,學(xué)生們?cè)趺纯赡茉诙潭倘陜?nèi)做出結(jié)果呢?他們的另一個(gè)疑惑是,中國(guó)人為何人人都想成就一番大事業(yè),人人都想當(dāng)大人物呢?在日本人看來,每個(gè)人只要盡自己所能,盯住一件事,持之以恒,一生做出一點(diǎn)點(diǎn)實(shí)實(shí)在在的事兒,就足夠了。

聽后,感覺他們說的也頗有道理。“不積跬步,無以至千里”,我們老祖宗雖然早留給了我們這樣的警句。但在這浮躁的現(xiàn)在,在一些領(lǐng)域,我們卻越來越好大喜功了。各種宏偉的規(guī)劃滿天飛,各種人才頭銜層出不窮。然而,人們似乎忘記了,大目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是由無數(shù)小目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)為基礎(chǔ)的。在科學(xué)面前,沒什么大小問題之分,只有已解決和待解決問題之別。而一個(gè)科學(xué)問題的解決,往往又需要很長(zhǎng)的時(shí)間去探索。這一方面要求科學(xué)工作者能坐得住冷板凳,另一方面也需要政府和大眾的支持與信任,讓科學(xué)工作者有板凳可坐。現(xiàn)實(shí)的情況是,科學(xué)工作者不斷被要求提出新想法,一個(gè)計(jì)劃完成了,得到一些可喜結(jié)果后,如果希望接著做下去,就會(huì)被認(rèn)為想法不新了,很難再獲得支持。

對(duì)待“錯(cuò)誤”的態(tài)度

另一件讓我印象深刻的事是我第一次參加實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的小組會(huì)(seminar)。在組會(huì)上,每個(gè)人都要匯報(bào)近期的工作,將做過的實(shí)驗(yàn)和計(jì)算結(jié)果拿出來,一起研討。其中,讓我驚訝的是他們對(duì)待所謂“錯(cuò)誤”結(jié)果的態(tài)度。他們會(huì)非常認(rèn)真地研討結(jié)果錯(cuò)在什么地方,為什么錯(cuò)。但他們不會(huì)對(duì)研究者本人提出任何批評(píng)。失敗是成功之母,這個(gè)道理人人皆知,日本人真正做到了。與此成鮮明對(duì)比的是,我們往往壓制失敗,動(dòng)不動(dòng)就追責(zé)。那么以后,誰還敢去嘗試新的東西呢?甚至,誰還敢說真話呢?

在科學(xué)和技術(shù)之間架設(shè)橋梁

接下來一個(gè)問題是,如何將科學(xué)研究成果迅速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。在這方面,我認(rèn)為日本人也有其獨(dú)到之處。日本的會(huì)社,也就是我們所說的公司,會(huì)雇傭很多擁有博士學(xué)位的員工。其中大部分進(jìn)入公司所屬的研究所,研制新產(chǎn)品。但這些人不只是埋頭于實(shí)驗(yàn)室中工作,他們很大一部分時(shí)間是去參加各種學(xué)術(shù)會(huì)議,目的是了解本領(lǐng)域內(nèi)重要的科學(xué)進(jìn)展。如果他們一旦發(fā)現(xiàn)可用的學(xué)術(shù)思想,就會(huì)聯(lián)系相關(guān)學(xué)者,請(qǐng)他們幫助研發(fā)新產(chǎn)品。問題的關(guān)鍵是,這些學(xué)者只負(fù)責(zé)貢獻(xiàn)學(xué)術(shù)思想,協(xié)助形成新產(chǎn)品技術(shù)路線,但并不參與全部的研發(fā)過程。一旦產(chǎn)品研發(fā)上市,學(xué)者會(huì)從產(chǎn)品最終獲得的利潤(rùn)中得到相應(yīng)的報(bào)酬。這種做法,迅速架起了科學(xué)和技術(shù)之間的橋梁,其核心是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和誠(chéng)信的社會(huì)意識(shí)。

中國(guó)現(xiàn)在正鼓勵(lì)科學(xué)家從象牙塔中走出,將自己的研究成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。但可能帶來的問題是,科學(xué)家擅長(zhǎng)的是研究科學(xué)問題,如何將科學(xué)成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品是另外一門學(xué)問。如何在政策和社會(huì)意識(shí)層面搭接好科學(xué)和技術(shù)之間的橋梁,是我們需要重視和研究的問題。

就科學(xué)而言,其精髓就是實(shí)事求是,不能以人之好惡,左右科學(xué)的研究過程。對(duì)于科學(xué)活動(dòng)的管理更需要以實(shí)事求是的精神去研究科學(xué)活動(dòng)的內(nèi)在規(guī)律。

管窺之見,未免有失偏頗。如其中一點(diǎn)能有助于人們的思考,實(shí)為我幸。

日本人又得諾獎(jiǎng)了,奇怪嗎?

圖文簡(jiǎn)介

2016年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)揭曉,日本分子細(xì)胞生物學(xué)家大隅良典榮獲該......

- 來源: 科普融合創(chuàng)作與傳播

- 上傳時(shí)間:2016-10-09

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)微博

科普中國(guó)微博

幫助

幫助