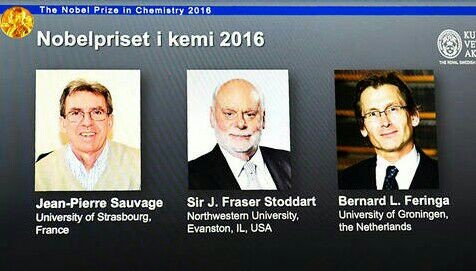

瑞典皇家科學院于當地時間10月5日宣布,將2016年諾貝爾化學獎授予讓-皮埃爾?索維奇,J?弗雷澤?斯托達特和伯納德?L?費林加三位科學家,以表彰他們掌握了在分子層面上控制運動的技術。

這三位獲獎者發明了“世界上最小的機器”,這一發明將化學研究推向了一個全新的維度,從而使分子的行動具有可控性。

杰出的美國物理學家、諾貝爾獎得主理查德?費曼先生,曾經在1984年提出了一個問題:“制造極其微小的、有可移動部件的機器的可能性有多大?”

而2016年諾貝爾化學獎則很好地回答了這個問題:人類目前已經能夠做出相當于頭發絲直徑千分之一大小的機器。

那么登上諾貝爾領獎臺的分子機器究竟什么來頭?制造這號稱世界上最小的機器究竟有多大的難度?它又能夠為人類帶來怎樣的福音呢?下面就讓小編帶您走進分子機器的微妙世界。

圖1 2016諾貝爾化學獎三位獲獎科學家(左起:索維奇、斯托達特、費林加)

這個“機器”不簡單

一提到機器,我們首先都會聯想到金屬材質的大型機器。然而我們這里要講的分子機器,是指由分子尺度的物質構成、能行使某種加工功能的機器,其構件主要是蛋白質等生物分子。簡單地說,分子機器就是由三位科學家通過人工創造的一種比納米尺度還小的新物質。這種分子特別小,是以原子為材料,可以稱之為目前世界上的最小機器。這種“世界上最小的機器”是在分子層面上設計開發出來的機器,可以進行可控的運動,在向其充能時可移動執行特定任務。諾貝爾獎委員會表示,分子機器將最有可能應用于開發新的材料、傳感器和能量存儲系統。

其實,存在于生物體系里的分子機器無處不在,比如血紅蛋白對氧氣和二氧化碳的傳送,細胞運送各種離子等,都是依靠生物分子機器運作的結果,這些生物分子機器就像宏觀的汽車、飛機一樣,驅動著生物體的微觀體系,并偏離平衡態,從而做功和維護生命過程。此次獲得諾貝爾化學獎的三位科學家,開創了一種新的可能:生物體內那些像機器一樣運轉的東西,可以利用基本的非生命體化合物來合成,并用這些非生命體的分子機器來模擬生命體的分子機器的運轉,從而開啟一個新的時代。同時,人類研究生物體不再是簡單地用生物的方法去研究,而開始用化學的方法去模擬未來的世界。

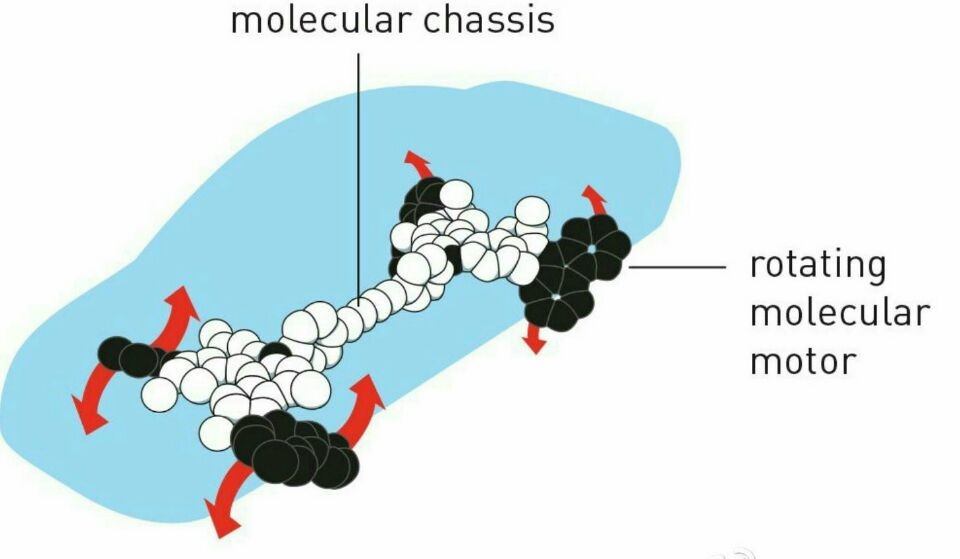

圖2分子馬達轉動示意圖

“三步走”造出分子機器

作為世界上最小的機器,實現納米尺度上的驅動與空寂,難度可想而知。相較于技術操作上的高難度,分子機器的設計原理就簡單許多。通常,分子是由原子間形成的共價鍵組成的,比如兩個氫原子和一個氧原子由共價鍵連接形成水分子。但是,分子機器卻是在非共價鍵弱相互作用力下由不同的構筑基元組裝而成,就像堆積木,不同形態的積木組合成不同的結構,而后通過化學反應使這種結構穩固下來。

那么,科學家又是怎樣一步一步實現了分子機器的組裝呢?

首先,索維奇在1983年成功完成了構建分子機器的第一步。他將兩個互扣的可以彼此互相運動的環形分子套在一起,形成一個穩定的超分子結構,稱為“索烴”。通常情況下,分子之間通過強共價鍵也就是共用電子的方式相結合,但是在索烴這種鏈狀分子中,分子間形成了自由的機械結合,這樣它的各個組成部分之間就可以像機器一樣可以相對運動從而執行任務。

隨后,斯托達特在1991年完成了研發分子機器的第二步,他研究出了“輪烷”——一種環狀分子結構與軸狀分子結構的機械結合體。他將一個環狀分子環穿到一個鏈狀結構分子軸上,并且利用環狀分子的自由性使其繞軸往復移動,做到對其運動狀態的完全控制。在輪烷研究的基礎之上,他成功制造出了大量不同的分子機器,其中包括分子起重機,分子肌肉和基于分子的計算機芯片。

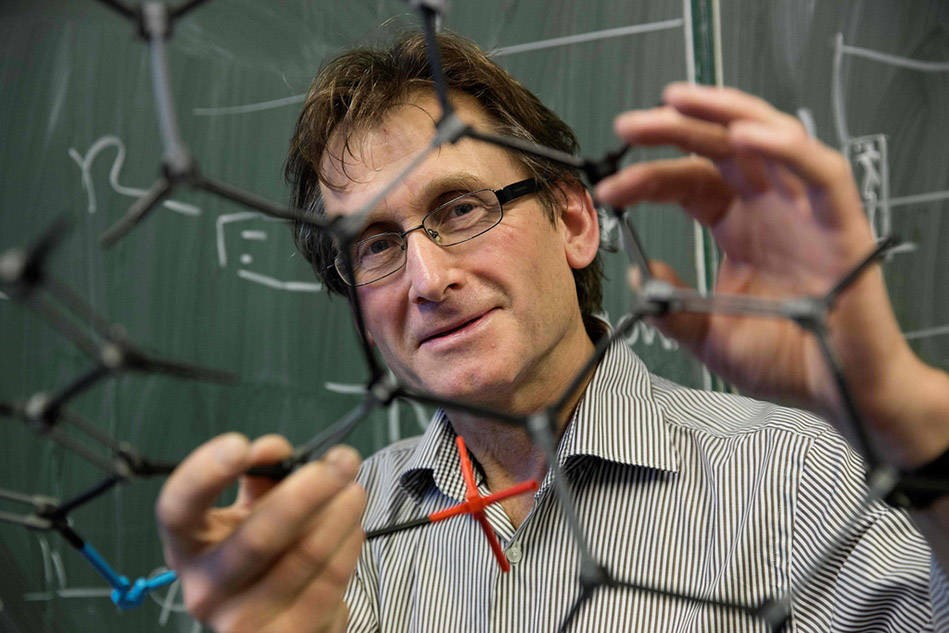

而費林加則完成了第三步,成功開發出了世界上第一個分子馬達。1999年,費林加發明出了可以向同一個方向不停旋轉的分子轉子葉片:它含有兩個相同的葉片單元,當分子被暴露在紫外線光的脈沖下,一個動葉片圍繞中間的雙鍵跳了180度。然后,棘輪移動到指定位置。隨著下一個光脈沖的帶來,動葉片又跳了180度。如此持續下去,分子馬達就會朝同一個方向旋轉起來。現在他的研究小組已經將其優化,轉速可達每秒1200萬轉。利用分子馬達,他驅動了一個28微米長、比馬達本身大1萬倍的玻璃圓筒。

小身材內蘊藏著無限可能

獲獎當天,索瓦吉在答復瑞典皇家科學院的提問時稱,他自我感覺像是一百多年前首次實現人類飛行夢想的萊特兄弟。當時人們還對為何發明飛行器心存疑問,“但是,我們現在已經有了波音和空客。”

其實分子機器之于我們就如電動機之于19世紀的人們,那時的人們也沒有想到這些線圈和磁石會化為電車、洗衣機等生活中的重要角色走進千家萬戶。

科學家們表示,未來分子機器的應用前景將是“無限的”:分子機器可以搭載藥物,進行藥物的定點精確釋放;它還可以成為微小的存儲單元,進行高密度存儲等。

科學家認為,分子機器的誕生是一次具有深遠意義的革命,很有可能做出在血管中流動的機器人,然后找到惡性腫瘤組織,釋放治癌藥物,徹底攻克癌癥。除了可以用于治療疾病,考慮到分子機器大小僅有頭發粗細的千分之一,還可以將其置于體內監測人體的健康狀況,應用于預防疾病等方面。

圖3 分子馬達第一人——伯納德?L?費林加(Bernard L.Feringa)

今年的諾貝爾化學獎無疑是對分子機器領域發展方向的肯定,分子機器的出現就像19世紀30年代出現電機一樣,勢必成為之后幾年研究關注的焦點領域,這一領域雖然距離馬上有實際應用還很遙遠,但讓人看到如何在分子水平控制機器運動,令人震撼。分子機器未來一定可以成功敲開應用的大門,推動人類文明進程滾滾前進!

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助