此時(shí)悟空在天上一刻不停得找尋暗物質(zhì),但是在上個(gè)世紀(jì)的很長一段時(shí)間里,人們并沒能成果證明暗物質(zhì)的存在。常說,“眼見為實(shí)”,那么科學(xué)家為什么認(rèn)為不可見的暗物質(zhì)是存在的呢?

來自兩大領(lǐng)域的證據(jù)

自茨威基二十世紀(jì)30年代發(fā)現(xiàn)并命名“暗物質(zhì)”后,直到二十世紀(jì)70年代,證明暗物質(zhì)存在的研究才真正取得進(jìn)展。為什么在長達(dá)四十年的時(shí)間里,暗物質(zhì)研究都沒有進(jìn)展呢?

當(dāng)時(shí),天文學(xué)家剛剛意識(shí)到星系是由恒星組成的巨型集合體。茨威基觀測(cè)后發(fā)座星系團(tuán)時(shí),對(duì)愛因斯坦理論的驗(yàn)證剛剛起步,首次宇宙測(cè)量正在進(jìn)行, 核物理學(xué)家剛剛開始發(fā)展解釋大爆炸和超新星的理論。星系復(fù)雜而遙遠(yuǎn),暗物質(zhì)問題沒有立即引起天文學(xué)家的關(guān)注,也不足為奇。

二十世紀(jì)70年代早期,技術(shù)、天文學(xué)和粒子物理的進(jìn)步為暗物質(zhì)研究奠定了基礎(chǔ)。廣義相對(duì)論和核物理在關(guān)于早期宇宙的大爆炸理論中“攜手”,更大的望遠(yuǎn)鏡和更精準(zhǔn)靈敏的光探測(cè)器提升了天文觀測(cè)的速度和質(zhì)量,微型計(jì)算機(jī)的降價(jià)使從事物理和天文研究的機(jī)構(gòu)有能力購進(jìn)用于天文計(jì)算的高性能計(jì)算機(jī)。各領(lǐng)域的進(jìn)步都為拉開暗物質(zhì)綜合研究的序幕做好了準(zhǔn)備。不久,兩個(gè)重要的研究“應(yīng)運(yùn)而生”,來自計(jì)算機(jī)模擬和天文學(xué)觀測(cè)的證據(jù)再次證明宇宙中存在暗物質(zhì)。

1973年,供職于普林斯頓大學(xué)的天文學(xué)家歐斯垂克(Jeremiah Ostriker)和皮伯斯(James Peebles)使用數(shù)值模擬研究星系演化。他們應(yīng)用多體數(shù)值模擬(N-body simulation)將300個(gè)質(zhì)點(diǎn)編入計(jì)算機(jī)程序,以此代表一個(gè)星系中圍繞中心點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)的恒星群。在他們模擬的星系中,靠近中心處的質(zhì)點(diǎn)較多,邊緣處的質(zhì)點(diǎn)較少。模擬運(yùn)行時(shí),程序通過牛頓定律計(jì)算每對(duì)質(zhì)點(diǎn)之間的引力,顯示出質(zhì)點(diǎn)在短時(shí)間內(nèi)如何運(yùn)動(dòng)。通過多次計(jì)算,歐斯垂克和皮伯斯能夠“追蹤”星系中所有質(zhì)點(diǎn)在長時(shí)間內(nèi)的運(yùn)動(dòng)情況。

歐斯垂克和皮伯斯,圖片來源: AIP, Physics Today Collection and Tenn Collection.

歐斯垂克和皮伯斯發(fā)現(xiàn),大部分質(zhì)點(diǎn)在一個(gè)軌道周期(質(zhì)點(diǎn)環(huán)繞軌道一周需要的時(shí)間)內(nèi)就會(huì)“壓縮”為接近星系中心的高密度條狀物,僅有少數(shù)質(zhì)點(diǎn)向更靠近邊緣處的位置運(yùn)動(dòng)。這與通常情況下觀測(cè)到的優(yōu)美的螺旋形或橢圓形星系完全不同。但如果在模擬中加入相當(dāng)于所有質(zhì)點(diǎn)總質(zhì)量3-10倍的均勻分布的靜態(tài)質(zhì)量,輸出的星系結(jié)構(gòu)就變得合理了。歐斯垂克和皮伯斯的數(shù)值證據(jù)可以證明,要形成我們觀測(cè)到的星系結(jié)構(gòu),暗物質(zhì)的參與是不可或缺的。

與此同時(shí),供職于華盛頓卡內(nèi)基研究所的天文學(xué)家福德(Kent Ford)和魯賓(Vera Cooper Rubin)開始對(duì)仙女座星系(galaxy of Andromeda)的恒星運(yùn)動(dòng)進(jìn)行細(xì)致觀測(cè)。星系非常龐大,即便是以每秒200公里的速度運(yùn)動(dòng)的恒星,看起來也像是靜止的,天文學(xué)家需要通過多普勒頻移計(jì)算其運(yùn)動(dòng)速度。早期,測(cè)量仙女座星系不同部位的恒星速度極為困難。當(dāng)時(shí),用于測(cè)量頻移的光譜儀很長時(shí)間才能聚集足夠的光線,對(duì)仙女座星系某個(gè)特定部位的觀測(cè)需要耗費(fèi)數(shù)小時(shí)甚至數(shù)個(gè)夜晚。整合幾次觀測(cè)的圖像也面臨重重挑戰(zhàn),結(jié)果經(jīng)常出現(xiàn)誤差。70年代早期,更加靈敏的光探測(cè)器縮短了觀測(cè)時(shí)間,為在更大范圍內(nèi)進(jìn)行星系觀測(cè)帶來曙光。

魯賓正在測(cè)量星系光譜,她用看起來像顯微鏡的設(shè)備發(fā)現(xiàn)光譜中的微小差別,通過這些差別得出星系各個(gè)部分轉(zhuǎn)動(dòng)的速度。圖片來源:Carnegie Institute of Washington

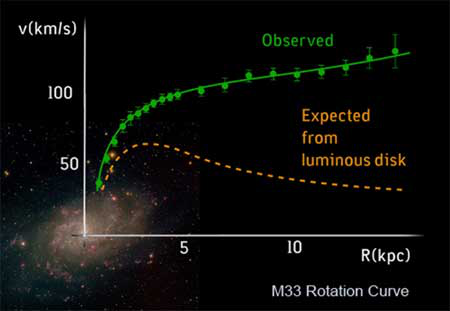

福德和魯賓用新的探測(cè)器測(cè)量了仙女座星系內(nèi)部和附近氫氣云的速度。這些氫氣云繞星系做軌道運(yùn)動(dòng),這在很大程度上類似于恒星在星系內(nèi)部的軌道運(yùn)動(dòng)。福德和魯賓設(shè)想,與邊緣處的氫氣云相比,星系可見邊緣外的氫氣云應(yīng)該以更慢的速度運(yùn)動(dòng)。倘若星系的質(zhì)量集中在發(fā)光之處,福德和魯賓的設(shè)想就符合維里定理的推測(cè)。但他們的發(fā)現(xiàn)恰恰相反:星系可見邊緣外的氫氣云的軌道速度保持不變。如果牛頓引力定律是正確的,星系可見邊緣外必定存在額外的不發(fā)光的物質(zhì)。魯賓認(rèn)為,如果仙女座星系符合牛頓引力定律,該星系必定含有暗物質(zhì),離星系中心處越遠(yuǎn)、暗物質(zhì)的數(shù)量越多。

下圖中的綠點(diǎn)表示實(shí)際觀測(cè)到的M33星系中物體的軌道運(yùn)動(dòng)速度(豎軸)和該物體到星系中心點(diǎn)距離(橫軸)之間的關(guān)系。位置較低的黃色虛線表示根據(jù)星系內(nèi)的發(fā)光物推算的M33星系內(nèi)物體的軌道速度。綠色的點(diǎn)明顯與虛線不符:星系外的物體的軌道速度遠(yuǎn)快于預(yù)期。但如果星系中含有大量不發(fā)光物體,遠(yuǎn)離星系中心的物體就會(huì)以更快的速度運(yùn)動(dòng)。綠色實(shí)線是以M33星系內(nèi)含有暗物質(zhì)為前提推算的物體軌道運(yùn)動(dòng)速度。這些軌道運(yùn)動(dòng)曲線為暗物質(zhì)的存在提供了強(qiáng)有力的間接證據(jù)。

圖片來源:M33 Image: NOAO, AURA, NSF, T.A.Rector.

第三種證據(jù)

到上世紀(jì)70年代末期,兩種關(guān)于暗物質(zhì)的證據(jù)已“脫穎而出”。星系團(tuán)內(nèi)的星系運(yùn)動(dòng)和氣體云繞個(gè)體星系的運(yùn)動(dòng)證明,要么星系和星系團(tuán)中存在大量看不見的物質(zhì),要么我們對(duì)引力的理解從根本上就是錯(cuò)誤的。而對(duì)星系形成的模擬也顯示,要形成我們?cè)谝箍罩杏^測(cè)到的螺旋形和橢圓形星系,大量暗物質(zhì)的參與不可或缺。上世紀(jì)90年代,隨著大氣層外的射電望遠(yuǎn)鏡“繪出”宇宙微波背景(cosmic microwave background),第三種證據(jù)浮出水面。

新的證據(jù)來自早期宇宙。天體物理學(xué)家相信,大爆炸發(fā)生約一秒鐘后,由質(zhì)子、中子、光子、電子和其它次原子粒子組成的致密混合物充斥了宇宙。當(dāng)時(shí)溫度極高,以至于電子無法與質(zhì)子結(jié)合形成原子。所有粒子高速分散,使所有存在形式保持相同的溫度,即彼此處于熱平衡狀態(tài)。光子也在遠(yuǎn)離帶電的質(zhì)子和電子,但它們無法到達(dá)很遠(yuǎn)的地方。

在宇宙膨脹的過程中,溫度下降至約10億開氏度。質(zhì)子和中子開始結(jié)合,形成原子核。在大爆炸發(fā)生約39萬年后,持續(xù)的膨脹和降溫使宇宙溫度下降到約3000開氏度。此時(shí),所有電子和質(zhì)子均已結(jié)合形成電中性的氫原子,所有其它帶電粒子均已衰變。初始時(shí)期的氫氣形成后,宇宙對(duì)于光子來說變得“暢通無阻”,此后的130多億年中,它們始終在宇宙中穿行。這些來自早期宇宙的“古老”光子帶有一個(gè)微波波長,也就是人們所說的宇宙微波背景。

中性的氫氣形成前,物質(zhì)在空間中幾乎是均勻分布的,但量子力學(xué)的波動(dòng)會(huì)引起普通物質(zhì)和暗物質(zhì)密度的微小變化。引力將普通物質(zhì)和暗物質(zhì)拉向每次波動(dòng)的中心。暗物質(zhì)向中心移動(dòng)時(shí),普通物質(zhì)會(huì)填充進(jìn)來,直至光子的壓力將其推回并導(dǎo)致普通物質(zhì)向外移動(dòng)。引力的壓力超過光子壓力時(shí),物質(zhì)才會(huì)再次向內(nèi)填充。每次波動(dòng)“周而復(fù)始”,波動(dòng)頻率由其大小決定。這種起伏會(huì)影響普通物質(zhì)的溫度,使其在向內(nèi)填充時(shí)升溫,向外移動(dòng)時(shí)降溫。暗物質(zhì)不與光子發(fā)生相互作用,不受這種效應(yīng)的影響。

中性的氫氣形成時(shí),物質(zhì)向內(nèi)填充過的區(qū)域比周邊區(qū)域溫度高。反之,物質(zhì)“流出”的區(qū)域溫度相對(duì)較低。物質(zhì)在空間不同區(qū)域的溫度以及與其保持熱平衡的光子能夠反映出暗物質(zhì)在初始密度波動(dòng)中的分布情況和普通物質(zhì)的情況。電子和質(zhì)子形成中性氫氣時(shí),這種溫度變化模式被“凍結(jié)”在宇宙微波背景中。因此宇宙微波背景中的溫度變化圖能夠揭示大爆炸發(fā)生39萬年后不同類型物質(zhì)的位置和數(shù)量。

歐洲普朗克宇宙探測(cè)器團(tuán)隊(duì)于2013年發(fā)布的宇宙微波背景圖。圖片來源:ESA

2013年3月21日,歐洲普朗克宇宙探測(cè)器團(tuán)隊(duì)發(fā)布了新的全宇宙微波背景圖。圖像表明,宇宙的年齡比研究人員之前的推測(cè)稍微古老一些。這張宇宙的“嬰兒照”將細(xì)微的溫度變化鐫刻在深空中。鐫刻下的印記反應(yīng)出宇宙在初始時(shí)期“泛起的漣漪”,這些“漣漪”帶來了目前星系團(tuán)和暗物質(zhì)組成的廣袤的宇宙網(wǎng)絡(luò)。該團(tuán)隊(duì)推算,宇宙的年齡為137.98 ± 0.37 億歲,由4.9%的普通物質(zhì), 26.8%的暗物質(zhì)和68.3%的暗能量組成。

在這三大證據(jù)的面前,暗物質(zhì)的面目逐漸越來越清晰起來。

科學(xué)家怎樣證明暗物質(zhì)的存在?

圖文簡介

此時(shí)悟空在天上一刻不停得找尋暗物質(zhì),但是在上個(gè)世紀(jì)的很長一段時(shí)間里,......

- 來源: 科普融合創(chuàng)作與傳播

- 上傳時(shí)間:2016-11-17

科普中國公眾號(hào)

科普中國公眾號(hào)

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助