早期的潛艇,它們的水下速度遠小于水面速度,然而,現代核潛艇卻恰恰相反。它們在水下蹦得更歡,跑得更快,這是為何?又是怎么做到的?

早期技術制約

二戰時,絕大多數潛艇的水下時速在18公里以下(10節左右),而水面航速大多在每小時28公里左右(15節)。之所以這樣,并非外形設計能力不足,而是由于其他技術制約。

那時的潛艇,大部分時間是在水面航行,遇敵時才會下潛。在水面時,潛艇的柴油發動機工作時所需要的氧氣是無限的。而在水下時,存儲的氧氣就不能敞開用了,因此,那時的絕大多數潛艇主要依靠蓄電池提供動力。

為此,早期的潛艇,其外形被設計成更有利于水面航行,努力提高水面航速以便于有能力追上敵方船隊。

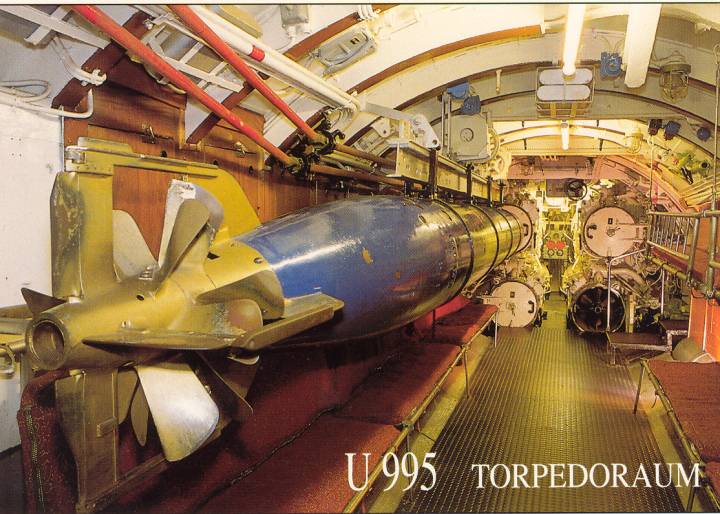

圖為U-995潛艇,其最大水面速度為每小時32.8公里,最大水下速度為14.1公里。

可以看到,U-995潛艇的船首設計成類似驅逐艦的刀片狀,利于減小水面航行的阻力。

圖為U-995的魚雷室。U-995屬于德國VIIC型潛艇,為二戰德國主力型號,也是最著名的潛艇,從1940年第一艘下水服役到1945年戰爭結束時共生產了568艘。

即使使出吃奶的力,其水下速度都不會很快,以不到10節的速度去追擊敵方商船難以實現。所以,那時的潛艇更在乎水面速度,雖然安裝艦炮會大大增加水下航行時的阻力,但那個時期的潛艇大都安裝艦炮,遇到沒有護衛艦保護的商船時,能用大炮轟沉,就不使用魚雷,魚雷數量有限,很寶貴。

德國VIIC型潛艇上的艦炮。

潛艇想開得快?減小航行阻力

為便于我們理解核潛艇如何做到水下航速大于水面航速,我們先來簡單了解一下潛艇航行時的主要阻力。

總的來說,潛艇航行時主要受到興波阻力、形狀阻力、空氣阻力和摩擦阻力等。

興波阻力示意圖。

無風不起浪。船行于海,激起大片波浪,而波浪的能量是由誰提供的?當然是船,反過來,激起的波浪越大越多,則船消耗的能量就越多,這也意味著阻力越大——這就是興波阻力。

興波阻力跟船的外形、速度有關,高速船的興波阻力占到總阻力的一半,甚至更高。

為減少興波阻力,美國LCS-2獨立號瀕海戰斗艦采用三體設計,最大時速高達81公里。

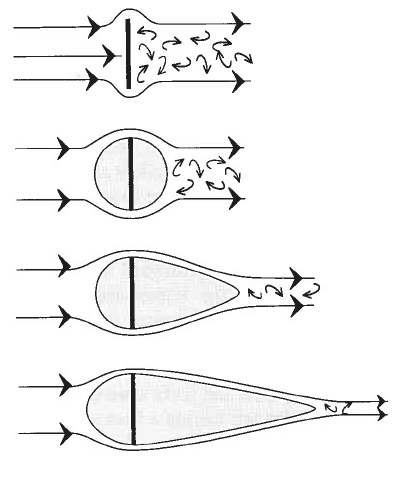

形狀阻力示意圖。

不同的形狀阻力也不同,上圖中,最下方的形狀阻力最小,它被稱為水滴型。

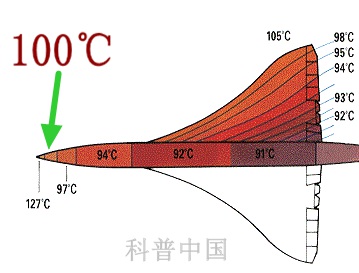

水與空氣都分別是一種介質,穿行于空氣和水都會產生摩擦阻力,我們可以用協和客機以2馬赫速度下空氣摩擦產生的機體高溫來感受摩擦阻力。

擺脫束縛的核潛艇

核潛艇一問世,氧氣的問題得以徹底解決。此時,為了最大限度地發揮潛艇第一大優勢——隱蔽性,需要長時間在水下潛航,而水面航行只是少部分時間。為此,需要把潛艇設計得更有利于水下潛航,即使犧牲水面速度也在所不惜。

顯然,潛航時,核潛艇的興波阻力沒有了,空氣阻力也消失。只剩下形狀阻力和摩擦阻力。

如上文所言,水滴型潛艇能最大限度地減少形狀阻力。

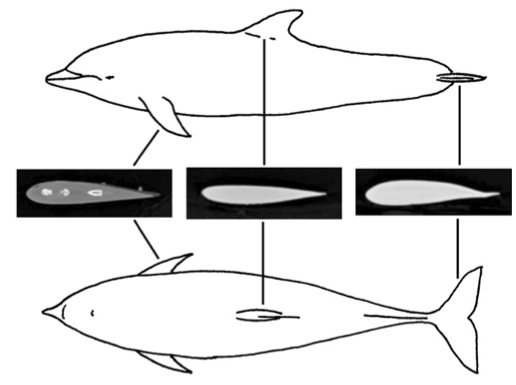

水滴型跟海豚的身體相似,這也是仿生學的一種應用。

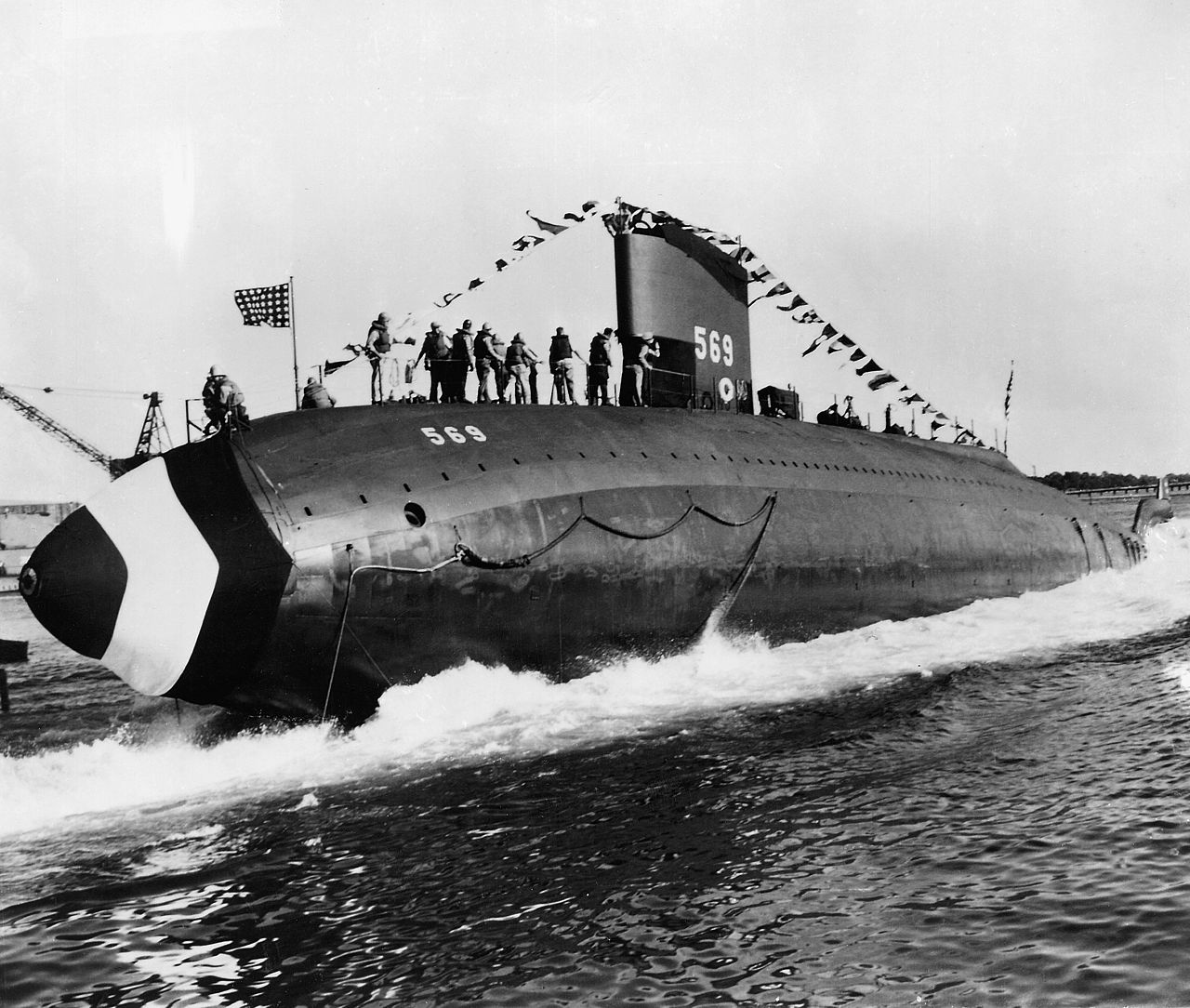

建于1953年的青花魚號潛艇是美軍首次采用水滴型的潛艇,水下最大航速61公里每小時,水上最大航速只有46公里每小時,因水面時興波阻力很大。

為什么非得是水滴狀?像劍魚一樣,劍一樣的鼻子不也能減少阻力嗎?這跟接下來要說的摩擦阻力有關。

摩擦阻力跟接觸面密切相關,潛艇與水的接觸面越大,摩擦阻力越大。而相同的橫截面積,圓的周長最小,也就是說,相同橫截面時,如果潛艇做成渾圓狀艇身,則它與水的接觸面是最少的。

上圖中,頂部兩張圖為二戰時的潛艇外形,潛航時,與水的接觸面很大,這限制了水下航速,且這種扁平狀外形不利于潛艇內部安裝更多設備。而底部為現代水滴型潛艇。

前蘇聯K-222是世界上速度最快的核潛艇,水面航速35公里每小時,而水下時速高達82.8公里,這比上文所說的美國三體瀕海戰斗艦還要快。要知道,這可是一艘長106.9米,寬11.5米,并可下潛到400米深的大家伙。

核潛艇破冰而出。

增加核潛艇的水下航速除了增大功率、采取水滴型外形外,其表面艇體的光滑程度也是因素之一,隨著技術的發展,未來核潛艇的水下航速有望突破100公里每小時。

這真的是很刺激呢,比一線城市的行車速度快多了。當然,這主要是深海不限速,也永不會擁堵,和平年代,隨時可狂飆。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助