隨著經濟的發展,人民生活水平的提高,醫療條件的改善,世界各國人口的平均壽命都有不同程度的增長,人口結構呈老齡化趨勢。

當前我國已進入人口老齡化社會,面臨著人口老齡化帶來的嚴峻挑戰。

如何防控老齡化帶來的慢性疾病,如心臟代謝相關疾病(糖尿病,中風,心肌梗死等),已成為我國疾病防治的重中之重。

近日,《Lancet》子刊《Lancet Diabetes & Endocrinology》在線發表了1982-2012年中國成人膳食變遷及其相關的心臟代謝相關疾病負擔研究的結果[1]。該研究由中國疾病預防控制中心營養與健康所[2]與美國哈佛大學公共衛生學院的研究團隊共同合作完成的。

該研究是一項以人群為基礎的全國性橫斷面研究(cross-sectional population-based study),累計收集了204,802名20歲及以上成人的數據,包括了1982、1992、2002和2010-2012年中國國家營養調查(China National Nutrition Surveys, CNNS)的全部數據,以及身高、體重和血壓。

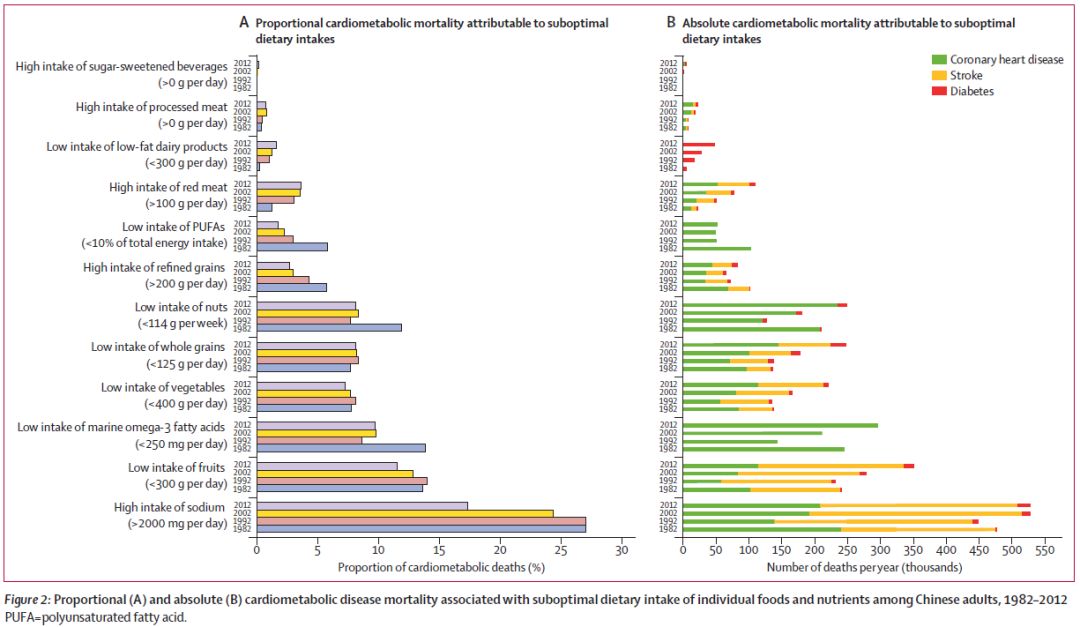

研究通過計算人群歸因分數(Population Attributable Fraction, PAF)來估計12個飲食因素(dietary factors)的次優攝入量(suboptimal intake:非最優攝入量)對心臟代謝相關疾病(糖尿病,中風,心肌梗死等)死亡率的影響;結合中國人口增長和老齡化的時間趨勢分析,描述了過去30年間中國居民的膳食變遷(dietary transition)。

研究發現,30年間中國人群的膳食質量在很多方面有所改善,但現今的膳食結構仍不理想。研究同時指出,不良的膳食質量與心臟病、中風和2型糖尿病導致的死亡顯著關聯。該研究強調,需采取公共衛生營養和政策策略來改善中國的飲食質量。

具體結果如下:

1

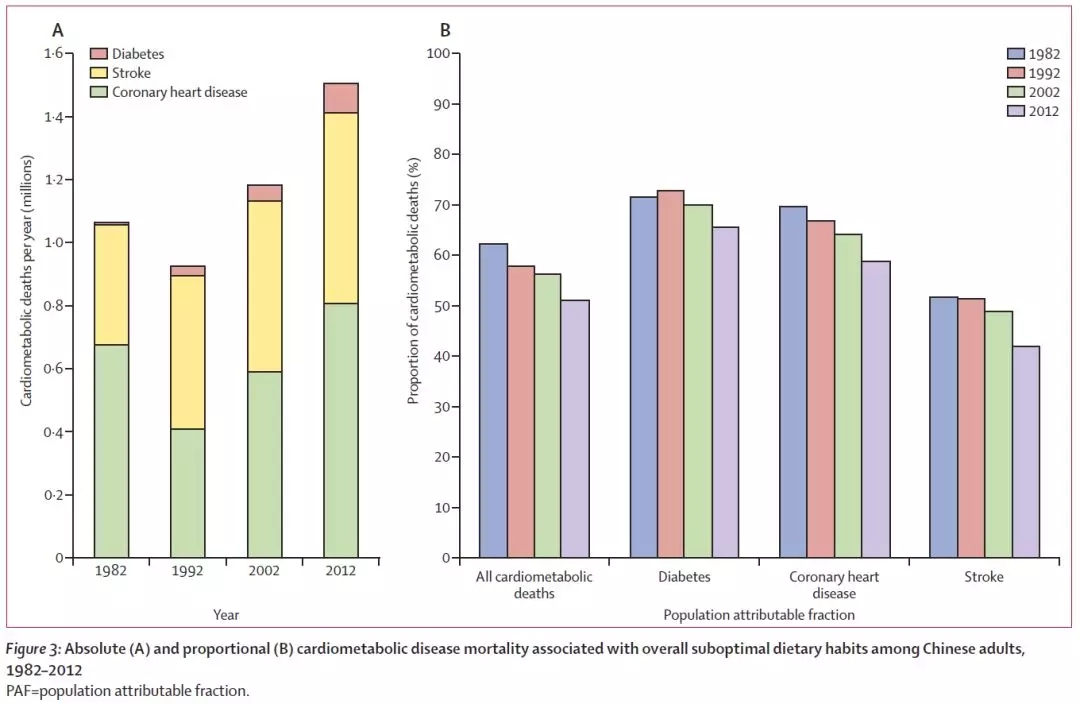

1982年中國心臟代謝相關疾病(糖尿病、中風、心肌梗死等)死亡人數為107萬人,1992年為93萬人,2002年為118萬人,2010-2012年為151萬人,分別占各自當年總死亡率的21.6%、16.6%、17.6%和20.8%。

2

從1982-2012年,中國人群的膳食質量在很多方面得到改善,包括omega-3脂肪酸、水果、堅果和多不飽和脂肪酸的增加,食鹽和精制谷物攝入量的減少。然而,目前這些飲食因素的消費模式仍不是最理想的。同一時期,中國人的飲食經歷了快速西化,包括蔬菜和全谷類食物減少,紅肉、加工肉、含糖飲料和飽和脂肪增加。

3

在研究所涉及的12種飲食因素中,在2010-2012年間,歸因于高鈉攝入量(17.3%)、低水果攝入量(11.5%)和低海洋omega-3脂肪酸(9.7%)的心臟代謝死亡人數最多,死亡率占比最大。

4

飲食因素對心臟代謝相關疾病死亡率的人群歸因分數(PAF)有所下降:由12個飲食因素組合估計的對心臟代謝相關疾病死亡率的整體PAF從1982年的62.2%下降到2012 年的51.0%(相當于死亡總數降低了20.8%)。

5

伴隨著總人口的增加和人口的老齡化,次優飲食(suboptimal dietary pattern)導致的心臟代謝相關疾病死亡人數在逐漸增加。

6

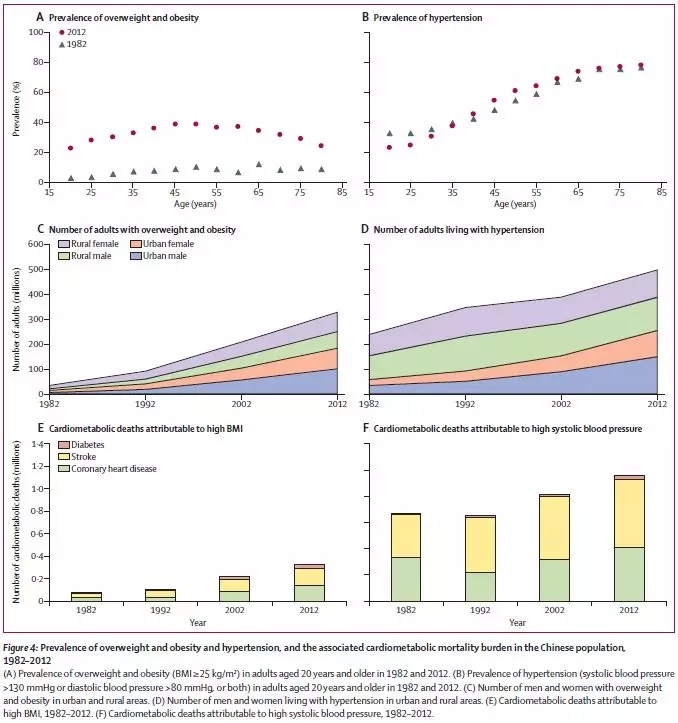

1982-2012年的30年間,體質量指數BMI整體增長了2.8 kg/m2、收縮壓增加了8 mmHg,2012年估計33萬例心臟代謝相關疾病所致死亡與超重有關,111萬例心臟代謝相關疾病死亡與高血壓有關。

本研究的優勢 1 首次利用覆蓋全國27個省的營養調查數據,基于比較風險評估的方法,分析心臟代謝相關疾病死亡率與膳食結構的相關性。 2 首次結合人口老齡化和人口增長特點,進行心臟代謝性疾病負擔的時間趨勢分析。研究不僅綜合利用了1980、1990、2000和2010年中國人口普查數據,還綜合考慮了年齡、性別,以及城市或鄉村居民等人口學因素,并在統計學模型中進行調整分析。 3 利用了全國心臟代謝性疾病數據和全國的飲食攝入的數據,其結果具有較好的代表性,是可適用于中國成年人的第一份研究報告。 本研究的局限性 1 危險因素對心臟代謝性疾病的病因學影響主要源于對西方人群的系統綜述研究,但是,系統綜述中所涉及的觀察性研究調整了潛在的混在因素,因此,該研究所報道的關聯性是可以闡明飲食與心臟代謝性疾病潛在的生理學機制的,并且這一機制在不同人群中是相似的。當然,還需要將來更多的基于亞洲人群的研究結果進行補充。 2 由于心臟代謝性疾病死亡率的估計是基于個體危險因素理論上的理想水平,并結合了系統綜述中隊列研究估算出的每一個因素的效應量計算出來的。因此基于比較風險評估模型得出的估算結果,并不能證明這些飲食因素的改變可以如我們原本估計的那樣降低心臟代謝性疾病的死亡風險。 3 由于對飲食攝入的估計主要基于連續3天24小時膳食回顧法,測量誤差不可避免。為降低測量誤差,該研究利用stratum-specific mean估算攝入量,并且調整了總的能量攝入這一因素。 4 死亡證明由醫生根據現有信息判斷簽署的,可能存在潛在偏倚,尤其是對發生在醫院外的死亡病例,此偏倚的發生可能會使得對心臟代謝性疾病死亡人數的估計并不準確。 5 沒有根據地區差異來探究飲食因素和心臟代謝性疾病兩者之間的關系,未來還需要更多的研究去挖掘。 本期關鍵詞 人群歸因分數/分值 人群歸因分數/分值(Population Attributable Fraction, PAF):在某一人群的特定時期內,如果消除或者預防某(些)確定的危險因素后(同時其它危險因素在人群中的暴露分布保持不變),所獲得的人群中疾病發生風險降低的比例(the fraction of all cases of a particular disease or other adverse condition in a population that is attributable to a specific exposure)[3]。 PAF是一個重要的流行病學指標,且廣泛應用于評估一種暴露在人群中所造成的公共衛生影響。公式為PAF=(O-E)/O, 其中O(Observed)和E(Expected)分別代表實際觀察到的病例數和沒有暴露時的期望病例數[4]。 在此概念中應該注意的是: (1)消除或預防的暴露因素與疾病的發生之間確定存在因果關聯(causal association),該暴露因素是疾病發生的一個(些)組分病因(component causes); (2)消除或預防某(些)確定的危險因素時,疾病的其它危險因素在人群中的分布或暴露率保持不變; (3)PAF不僅可以估計消除或預防單一危險因素的情況,也可以估計一些危險因素同時消除或預防后對疾病發生風險的影響。 參考文獻 1.He Y, Li Y, Yang X, et al. The dietary transition and its association with cardiometabolic mortality among Chinese adults, 1982–2012: a cross-sectional population-based study. Lancet Diabetes & Endocrinology, Available online 10 May 2019 (In press). 2.ChinaCDC. http://www.chinacdc.cn/gwxx/201905/t20190520_202533.html. 2019. 3.Mansournia MA, Altman DG. Population attributable fraction. BMJ 2018; 360: k757. 4.WHO. https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_paf/en/. 本期嘉賓 趙楠 環境流行病學,美國耶魯大學哲學博士,公共衛生碩士,天津醫科大學臨床醫學學士,北京協和醫院-中心實驗室-統計與生信平臺。 北京協和醫院-中心實驗室-統計與生信平臺基于循證醫學、醫學統計學、臨床流行病學、生物信息學理論與前沿技術,在院內外開展方法學咨詢服務與大數據分析技術支持。從疾病的病因、診斷、治療、預后多角度開展臨床研究,為疾病預防、早期干預、新藥和新治療方法的臨床應用提供科學的證據支持,促進轉化醫學發展與科研成果轉化。 歡迎有興趣的同道與我們聯系,聯系方式:pumchstat@126.com 欄目策劃 吳志宏 北京協和醫院骨科教授、博導、中心實驗室副主任、實驗動物管理委員會主任、骨骼畸形的遺傳學研究北京市重點實驗室副主任、北京市生物醫學工程高精尖中心學術委員會委員、醫工整合聯盟副理事長、中華醫學會骨科分會基礎學組委員。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助