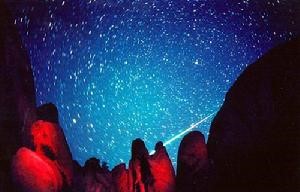

最近熱播電影《你的名字》中的流星雨十分漂亮,很多人也偶然見過流星雨,那么到底什么是流星雨呢?流星雨是流星的一種,也是最引人注目的一種天文現象,它是由一群流星體在天空中從某一點迸發出來,閃耀出光芒,并最后墜落的特殊天象。它比偶發流行和火流星出現時的數量都多,單個星子的光芒可能不如火流星亮,但因為有群體優勢,光亮范圍大,所以比火流星更耀眼。

在太陽系中,除了九大行星和它們的衛星之外,還有彗星,小行星以及一些更小的天體。小天體的體積雖小,但它們和九大行星一樣,圍繞太陽公轉,如果它們有機會經過地球附近,就有可能以每秒幾十公里的速度闖入地球大氣層,其上面的物質由于與地球大氣發生劇烈摩擦,巨大的動能轉化為熱能,引起物質電離層發出耀眼的光芒,這就是我們經常看到的流星。

流星雨出現的數量多少并不一樣。有時在一小時中只出現幾條,有時又會出現十幾條到幾十條。當每小時出現的流行數超過1000條時,就形成了更加壯觀的“流行暴”。

流星雨的各個成員星體在空間的運動軌道基本上是彼此平行的,不過由于透視的原因,在地球上看來,由這些星群造成的流星雨仿佛都從一點向外輻射出來,所有的流星的反向延長線都相交于輻射點。因為流星雨的粒子在天空中運行的路徑是平行的,而且速度也是相同的,因此在觀測者的眼中它們似乎都是由天空中一個相同的點輻射出來的,這個點就稱為流星的輻射點。輻射點的產生類似于路徑上的鐵軌在地平線上消逝點前會聚合在一起的現象,是一種圖型上透視的效果。流星雨也總是以輻射點所在的星座來命名,這個點在天空中并不是固定不動的點,會在夜晚的天球上逐漸移動,由于地球也繞著軸自轉,天上的星星一樣也會逐漸的移動(每日的東升西沒)。輻射點也會因為地球繞太陽的公轉,在背景的星星之間每日產生些許的移動(輻射點漂移)。

因為這些流星雨在天空中出現的位置和方式各不相同,為了便于觀測和稱呼他們,我們根據流星雨的輻射點所在的星座名稱來給它們命名。例如每年11月17日前后出現的流星雨輻射點在獅子座中,就被命名為獅子座流星雨。其他流星雨還有寶瓶座流星雨、獵戶座流星雨、芙仙座流星雨等。

根據現行有關彗星的理論,彗星的主要部分是低溫物質結成的空間"冰雪球",在接近太陽的時候,由于太陽輻射的作用,"冰雪球"可能部分地升華、瓦解、碎裂,變成成群結隊的小塊物質,但仍然在原來彗星所在的橢圓軌道上運行。如果它的橢圓軌道和地球繞日公轉的軌道相交,當地球運行到交點位置上的時候,就有可能有成群的小塊物質進入地球大氣層,形成流星雨。現在,對于很多不同的流星雨,天文學家都找到了與之相關的彗星或小行星。

根據現行有關彗星的理論,彗星的主要部分是低溫物質結成的空間"冰雪球",在接近太陽的時候,由于太陽輻射的作用,"冰雪球"可能部分地升華、瓦解、碎裂,變成成群結隊的小塊物質,但仍然在原來彗星所在的橢圓軌道上運行。如果它的橢圓軌道和地球繞日公轉的軌道相交,當地球運行到交點位置上的時候,就有可能有成群的小塊物質進入地球大氣層,形成流星雨。現在,對于很多不同的流星雨,天文學家都找到了與之相關的彗星或小行星。

流星雨是行星和彗星的碎片流交互作用造成的結果。彗星的瓦解和水蒸氣的噴發可以拖曳和產生碎片,因此Fred Whipple在1951年提出,惠普爾發展出彗星的"臟雪球"理論:環繞太陽的彗星是冰中嵌入巖石的小天體,這些冰可能是水、甲烷、氨、或其它的揮發物單獨或混合著的組合;巖石可以如同灰塵般的大小,也可以有其他如同卵石般不同的尺寸。塵粒大小的固體在數量級上是最普遍的,它們比沙粒和卵石大小等等的顆粒更為常見。當這些冰因為溫暖而升華,他們的蒸發會拖曳出灰塵、沙粒和卵石等固體。彗星在軌道上每接近太陽一次,就會有一些冰被蒸發和傾卸出一些流星體。這些流星體散開成為一個流星體流,也就是塵埃尾,它沿著整個的彗星軌道周圍散布著(非常小的顆粒會受到太陽的輻射壓力快速膨脹和遠離,而有別于一般彗星的塵埃尾)。 近來,Peter Jenniskens質疑短周期彗星流星雨不是由正常的水蒸氣蒸發的活動彗星,而是由罕見的已經休眠的彗星大量瓦解和潰散的碎片。這種例子包括象限儀座流星雨和雙子座流星雨,它們是來自小行星2003 EH1和法厄同(Phaethon),分別在500和1,000年前產生的碎片形成的。這些碎片傾向于快速的形成塵埃、沙粒和卵石,并且沿著彗星的軌道快速形成流星體密集的溪流,隨后沿著地球的軌道發展。

外空間的塵埃顆粒闖入地球大氣,與大氣摩擦,產生大量熱,從而使塵埃顆粒氣化。在該過程中發光形成流星。塵埃顆粒叫做流星體。一個微小的流星體就足以產生在幾百公里之外就能看見的亮光,其原因就在于流星體的高速度。一個流星的顏色是流星體的化學成分及反應溫度的體現:鈉原子發出橘黃色的光、鐵為黃色、鎂是藍綠色、鈣為紫色、硅是紅色。流星通常不會發出可以聽見的聲音。如果你沒有看到它的話,它就會悄無聲息的一掃而過。對于非常亮的流星,曾經有人聽到過聲音。這些聲響主要集中在低頻波段。一個非常亮的流星,如火流星,可能會聽到聲音。流星有時會在它通過的軌道上留下一條持久的余跡。余跡主體顏色多為綠色,是中性的氧原子。持續時間通常為1到10秒。可見余跡亮度迅速下降,在極限星等為4到5等的情況下,一般可持續1到30分鐘。這些亮光來自熾熱空氣和流星體中的金屬原子。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助