兕是什么?“世界首富”和珅就是靠認識這個字發跡的

兕,到底存不存在?

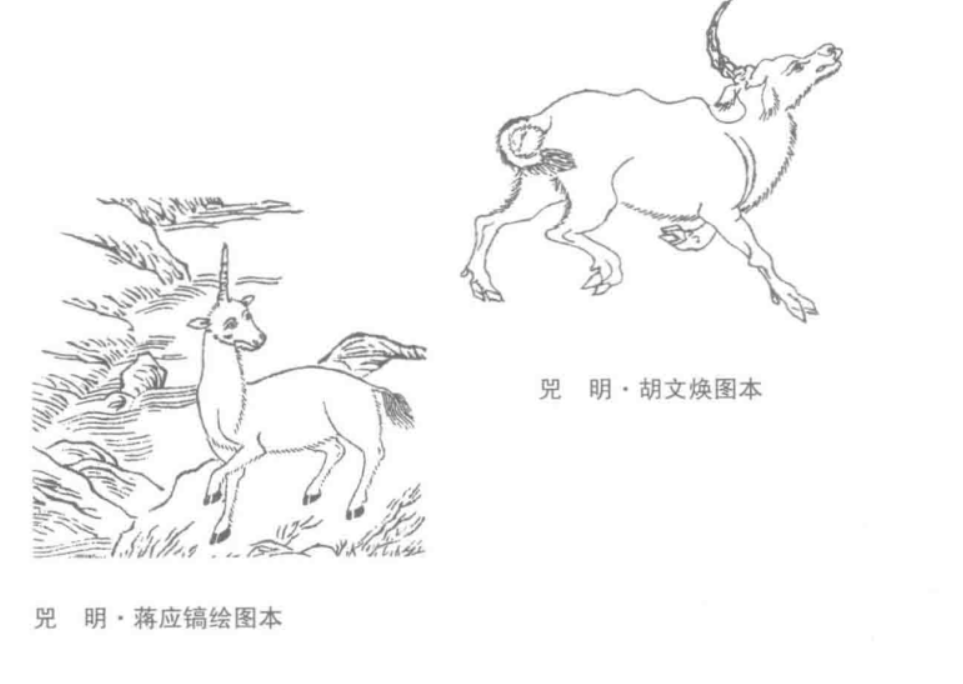

先來認個字,兕——正確的讀音是“sì”,不念“兇”也不念“凹”。

兕字在中國古籍和古詩文中不算是生僻字,“兕”作為一種大型動物意像,常與虎狼并列,足見其兇猛,又因其高頻出于古文,人們相信兕應該是存在于中國的野獸。

關于兕的故事,最知名的就要數孔子那句“虎兕出于柙,龜玉毀于櫝中,是誰之過與?”(《論語·季氏將伐顓臾》)了。據說當年和珅(被很多人認為是有史以來最富有的人)就是靠這個梗發的跡,電視劇《延禧宮略》女主也說了這個典故。

史籍載稱,乾隆四十年的一天,和珅隨駕出宮。上偶于輿中閱邊報,有奏要犯脫逃者,上微怒,誦《論語》“虎兕出于柙”之語,扈從校尉不知此系何意,和珅卻立即對答說:“爺謂典守者不得辭其責耳。”乾隆聽后很高興,問和珅讀過《論語》嗎?和珅說,讀過。又問家世、年歲,奏對皆稱旨。乾隆“見其儀度俊雅,聲音清亮”,“矯捷異常”,十分贊賞,“自是恩禮日隆”。可見多讀書,特別是多認識幾個生僻字是有好處的。

在《詩經》里多次出現兕字。“陟彼高岡,我馬玄黃。我姑酌彼兕觥,維以不永傷”(《卷耳》)。“九月肅霜,十月滌場。朋酒斯饗,曰殺羔羊。躋彼公堂,稱彼兕觥,萬壽無疆”(《七月》)。這里出現的“兕觥”,是用兕角做的酒杯,或者是做成兕角形狀的酒杯。

到了唐代,《新唐書》里寫到揚州的土貢出現了“水兕甲”,并且和金銀、銅器、青銅鏡、藕等一起作為貢品進貢。照理說,常和虎狼一起并用,又可用來做酒杯,還和金銀綿藕一起進貢,應該是一個實際存在之物了。

兕和犀的關系

《爾雅》和《山海經》里對兕和犀都有過定義或者描述。

《山海經》是這樣說的:“兕在舜葬東,湘水南。其狀如牛,蒼黑,一角。

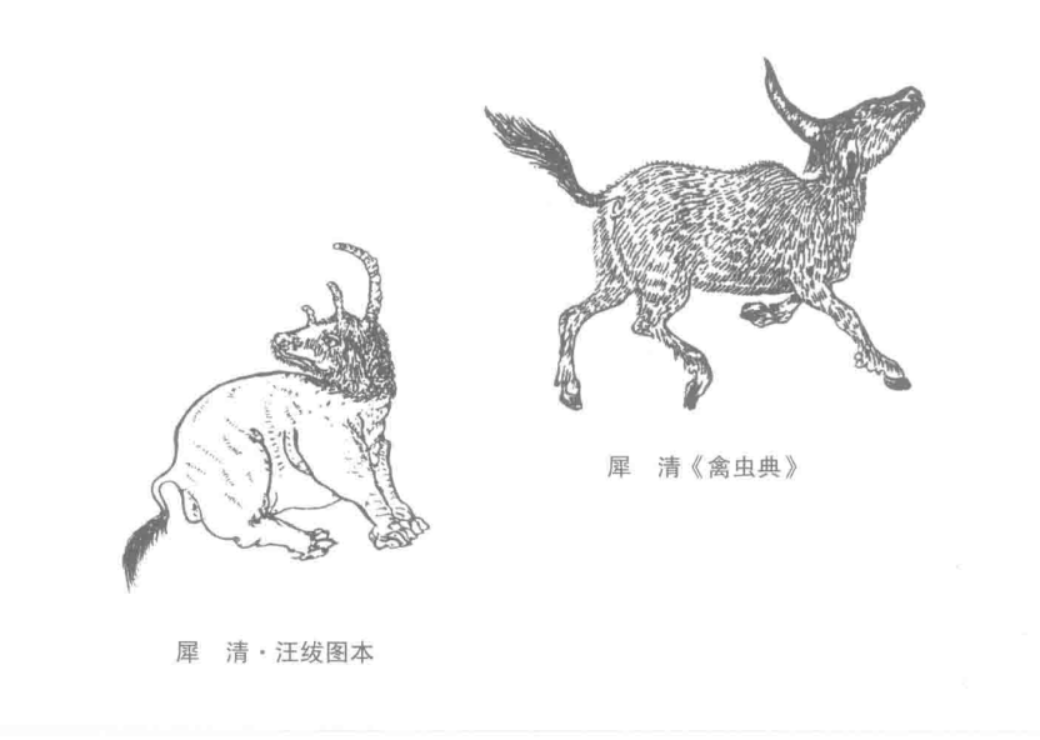

而犀是“西北有犀牛,其狀如牛而黑。”(均出自《山海經·海內南經》)

《爾雅》的說法是,“犀,似豕”,“兕,似牛。訓詁學家郭璞給了一個關鍵的注釋,說犀是“形似牛,豬頭,大腹,卑腳,有三蹄,黑色,二角,一在鼻上者,食角也,小而不墮,好食棘”。而兕是“一角,青色,重三千斤”。另外,《說文》的說法是,“兕如野牛,青毛,其皮堅厚可為鎧。嶓冢之上,其獸多兕”。

結合以上描述,我們來對犀和兕的特征進行一下歸類:

犀——豬頭,黑色(深色),豎著二角,整體類似牛。

兕——青色/黑色(深色),1.5噸重(很重),一角,皮厚(鎧甲),整體類似牛。

這就清晰很多了,犀和兕都是深色的類似牛的動物,但犀是二角(豎著的),兕是一角。兕明顯很重,皮很厚,容易想到鎧甲。

在《山海經》等從先秦古籍中,兕和犀有時連用,有時并列,如“其獸多犀、兕、虎、犳、犦牛”。又或者“獸多犀兕熊羆”,兕和犀看來并不是完全一樣的動物。

兕到底是什么?

這里,不論是兕還是犀,由類似于牛,豎著有角,皮厚等特征,如今天的犀牛的樣子:

犀牛,是犀科的總稱,是世界上最大的奇蹄動物,他們腳上有三個腳趾頭,皮糙肉厚,頭上有角,有些種類有三個角,有些則有兩個角。犀牛吃植物的葉子,果實和嫩枝。

現在的犀牛分布在亞洲南部,東南亞和黑非洲;那中國在歷史上有過犀牛生活嗎?

實際上犀牛在中國也卻是一直有分布的:

根據地理歷史學家文煥然的研究,上古時期,犀牛在中國的分布相當廣泛,從戰國到宋代,犀牛數量明顯下降,分布地從東向西,自北向南急劇“退潮”,直至清末,最后的犀牛種群在云南滅絕。

在古代,中國不僅產犀牛,而且數量很多。新石器時代遺址中曾多次發現犀牛骨,殷商甲骨文中有焚林獵犀的記載,春秋戰國時期用犀牛皮做成的犀甲是武士艷羨的裝備。由于大范圍的捕殺,犀牛這種生殖率低的野生動物在北方迅速減少。

比如國家博物館里,就有一尊制作于西漢的錯金銀云紋犀尊,很形象了。

(圖片出自國家博物館)

而二角和一角也很明白,犀牛的4屬5種里,白犀屬、雙角犀屬、黑犀屬是雙角,獨角犀(比如印度犀)屬是單角。

此時,已經很清楚了:

中國古人所言的犀,很有可能是分布在中國的雙角犀牛,而兕是則是分布在中國的單角犀牛。

而曾經在中國有過分部的一種單角犀牛便是印度犀(Rhinoceros unicornis);而讓我們看看單角犀屬的印度犀:

(圖片出自網絡)

印度犀什么樣子呢?如圖所示:獨角,類似黑色,身上像遍布著鎧甲一樣,長著厚皮,而且印度犀可以長的很大,體重能達到兩噸。是不是和我們的兕的屬性很接近了?

而古籍所謂的犀,豬頭,黑色(深色),豎著二角;這里看上去其實很像是蘇門答臘犀(Dicerorhinus sumatrensis)。

蘇門答臘犀是現存最小的犀牛,有兩個角,而且長得還真和豬有些神似。

讓我們來看一看蘇門答臘犀的照片:

(圖片出自網絡)

其實把古籍中犀兕的特征和中國犀牛的特征對比一下,情況還是很清楚的。

犀和兕的特征:

名稱 | 角 | 體型 | 體色 | 其他特征 |

犀 | 二角 | 未提 | 黑色(深色) | 豬頭/類似牛 |

兕 | 一角 | 大而重 | 青色/黑色(深色) | 整體類似牛 |

于此同時,中國曾經分布的犀牛的特征如下:

名稱 | 角 | 體型 | 體色 | 其他特征 |

蘇門答臘犀 | 雌雄均是二角 | 犀牛中最小 | 褐色或黑色 | 小角 |

印度犀 | 雌雄均是一角 | 大 | 黑灰色 | 大角 |

綜上,我認為中國古籍中所謂的兕有可能便是印度犀,而犀則指的是蘇門答臘犀。

附:

關于兕的其他幾種說法

以上所談的都是我的觀點。那么再談幾種其他的觀點和看法吧,開卷有益,兼聽則明。

1.雌兕雄犀說

這一說法認為古籍中所稱的兕和犀是一種動物,兕是雌性而犀是雄性。

這一說法起源于唐代,宋代就已經是流行的觀點,一直到了明清。證據大體是由熊羆常常對應犀兕,而又有熊為羆之雄而稱熊的講法。這種說法一直流傳到今天的互聯網上,似乎也是主流。

然而對此,我找不到這種足夠的理由和依據。

舉例:

“犀之雌者是兕。”——[唐]陳藏器《本草》

“兕是犀 之雌者。”——[宋]張世南、李心傳《游宦紀聞舊聞證誤》

“熊為羆之雄而稱熊,猶羖為羭之羖,兕為犀之牸而稱兕,蓋相類。”——[清]錢澄之《田間詩學》

2.古今、南北差異說

這是歷史地理學家文煥然先生所持的觀點。

“古籍記載野犀牛,在不同時期和 產地用字往往不同,大約自本草著作問世以前,人們對北方野犀常用‘兕’稱之,而自東漢的《神農本草經》以后多用犀角字樣代表南方的野犀。”

這種說法我認為是有道理的。

而不同時間/地理位置上的犀牛卻也不能說是一個物種,只能說是具有明顯相似特征的動物,把單角犀牛和雙角犀牛的觀點帶入這個說法,也是能講通的。

3.兕非犀牛說

該種說法認為兕不是犀牛,而是一種已經滅絕了的大型群居的類似于牛野獸。

主要證據是在:在晉以前有大量關于“兕”的客觀記,而晉以后就沒有相關的客觀記載,以及現存犀牛和文獻中兕的描述不能完全吻合,存在一些數據的出入,尤其是古書夸大的部分。

以上便是一些關于犀兕的小小見解。

感謝您的閱讀!!

謝謝_(??ω?? 」∠)_

作者:laq是只倉鼠

參考來源:

【1】文煥然, 何業恒, 高耀亭. 中國野生犀牛的滅絕[M]//文煥然, 等. 中國歷史時期植物和動物變遷研究. 重慶:重慶出版社 2006:216-225.

【2】“兕”非犀考 黃家芳 陜西師范大學

【3】中國國家博物館官網 http://www.chnmuseum.cn/

【4】物種日歷——獨角獸,是減肥成功的犀牛嗎?

【5】聶選華.環境史視野下中國犀牛的分布與變遷[J].文山學院學報,2015,28(02):68-73.

【6】(晉)郭璞注《山海經》上海古籍出版社 2015.04

【7】《山海經》圖考 山東畫報出版社 2017.06

【8】古詩文網 https://www.gushiwen.org/shiju/

兕是什么?“世界首富”和珅就是靠認識這個字發跡的

圖文簡介

古文中所講的犀兕究竟是什么?兕這種古人說的猛獸究竟是什么?是犀牛嗎?來來來,胖倉鼠為您講一講!

- 來源: 倉鼠laq和小伙伴們

- 上傳時間:2019-10-21

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助