寫給世界環境日:聽雨看海解黑洞

原創:姜聯合

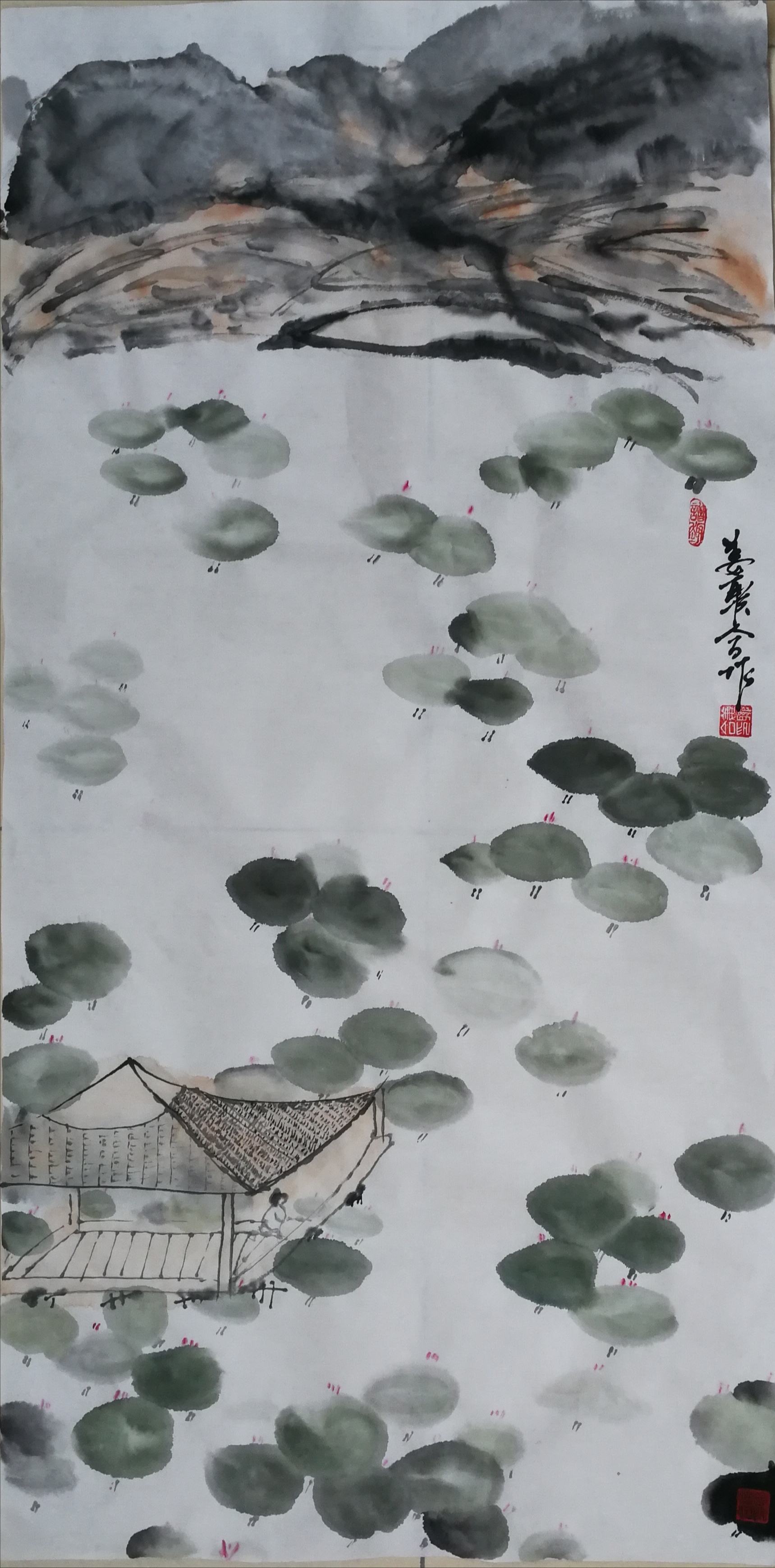

每年的6月5日是世界環境日,我們的生活沒有一天不和天藍、地綠、水清相連,湛藍的天空、碧綠的田野山川、清澈的大江大河,都是人們理想的向往,伊甸園式的生活是我們祖先最初創造的,不知從哪一天起,這種生活離我們遠了,天藍、地綠、水清,聽雨看海,成了人們生活的渴望,生態文明建設成了我國國策的硬杠杠。

一百多年前,科學家愛因斯坦提出了廣義相對論,“引力”成為這個世界時空扭曲的效應,2019年,人類拍攝了5500萬光年外的首張黑洞照片,這是引力作用最強大的表現,引力把光吞沒了,就是這種引力影響著宇宙間氣體的運行。在我們生活的地球上,有一種氣體------二氧化碳的運行不僅與引力發生著關系,也與我們生活環境相關,那就是空氣中二氧化碳的濃度與天藍、地綠、水清都相關聯。

大氣中二氧化碳、以及臭氧、甲烷、氧化亞氮等濃度的增加,就像在地球大氣中遮擋了一層玻璃一樣,使太陽帶給地表的熱量難以向空中散發,從而導致近地表溫度增高,這就是人們常說的溫室效應。

曾幾何時,冬季的鵝毛大雪、瑞雪豐年成為每年的期盼,一年過去了,開春了,雪花也沒有飄來;冰山消融了,可愛的企鵝、北極熊的家也面臨著毀滅…….,多少個這樣的殘酷事實在我們面前不斷上演。

大氣中二氧化碳從哪里來,又去哪里呢?怎樣減少二氧化碳,有秘密嗎?在全球碳循環中,大氣中的二氧化碳被陸地和海洋中的植物吸收,然后通過生物或地質過程以及人類活動,又以二氧化碳的形式返回到大氣中。

科學家把全球的碳平衡作為研究核心,在對全球碳平衡研究和估算中發現,有近20%的二氧化碳排放去向不明,這就是人們常說的二氧化碳失匯,即“碳黑洞”。科學家針對此問題相繼研究了海洋、森林、草地、農田、濕地的碳過程,使得碳循環之謎得以逐步解開,經過科學研究,干旱區鹽堿土能夠吸收部分二氧化碳。自然界中,植物、海洋、干旱區鹽堿土都能夠讓地球上二氧化碳減少,但更重要的是,我們人類的活動,在使用煤炭、石油、天然氣等化石燃料時,每年向大氣中排放了400億噸二氧化碳,這才是地球變暖的主要原因呢,熱愛環境,需要從自身做起呀!

地球上的碳黑洞,雖不像宇宙中的黑洞震撼,卻與我們的美好生活相關,與聽雨看海的愿景相連。

我們生活在這里,祖先創造的伊甸園式的生活,還能回來嗎?生態文明建設的國策、人們對美好生活的向往,天藍、地綠、水清,去聽雨去看海,那一天,等著我們實現!

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助