本文由公眾號 “把科學帶回家” 提供

給孩子最好的科學教育

暑假就要結束了,許多家庭美好的自駕游也進入了倒計時。

不過為了將來出行方便不求人,今天教大家一招在車子陷入泥潭時,不求人,也不需要人推,就能把車子拖出來的方法。

具體實操效果是這樣的——

關鍵概念

后滾翻絞盤

材料和操作

筷子/筆

繩子

你可以在家用筷子或筆試驗這個方法的縮小版,學會這個方法的原理,測試一下它的威力,以備不時之需。

具體方法看視頻——

@The weather channel

原理

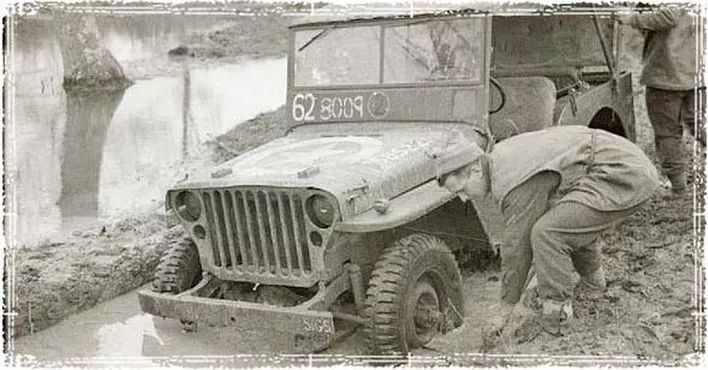

這個方法叫做后滾翻絞盤(flip flop winch),發明人已經不可考,但是有記錄顯示,二戰時,就有用這種方法把車拖出泥坑的記錄。

由于著名野外生存專家,波蘭裔加拿大人 Mors Kochanski 的推廣,這種方法后來開始為人所知。

后滾翻絞盤的本質就是通過把木頭當作絞盤,把繩索慢慢絞起來的方法,把車子從泥地里拖出來。

但是,直接用手去絞繩索是不現實的,因為力量不夠,所以要利用杠桿原理,利用木頭長長的力臂彌補人力的不足,這就是其中一根木頭的用途。實際上,轉動的那根木頭被當成了曲柄。

所以每移動一次木頭,繩索在木頭上纏繞一圈,木頭和汽車之間的距離也縮短了一圈左右。但是因為躺在地上的木頭沒有移動,因此縮短的距離由汽車承擔。就這樣,汽車被慢慢拉出了坑。

這樣說起來,絞盤是個好東西,可以在缺乏大型機械的情況下,用來移動重物。這種可以就地取材的機械,早就被古代人學會了。

公元前7世紀,古代亞敘人可能就學會了使用絞盤。在西方,在希羅多德撰寫的《希臘波斯戰爭史》(成書于公元前5世紀下半葉)中就記錄了人類使用絞盤的情形。當時(公元前480年),士兵使用絞盤為土耳其附近達達尼爾海峽的浮橋拉緊繩索。

希波戰爭

亞里士多德本人也曾在《力學》(Mechanica)一書中寫道,那時絞盤是常見的建筑工具。

當然,古代中國人也知道怎么利用絞盤。

從井中取水的轱轆就是這個原理。轱轆利用曲柄驅動,本質上也是利用拉長力臂的方式減小所需作用力。

北宋官方修訂的《武經總要》(1044年成書)中關于轱轆的記載:絞車,合大木為床,前建二叉手柱,上為絞車,下施四單輪,皆極壯大,力可挽二千斤。

在中國古代文獻中,關于轱轆的最早記錄可追溯至一個叫做史佚的人。在明朝羅頎所著的《物原》一書中記載,“史佚始做轱轆”。

那么,史佚這個人是何方神圣呢?

實際上,史佚是西周初年太史。如果《物原》的記載可靠,那么中國最早的轱轆,或者絞車機械,是在公元前11世紀發明的,比西方和亞敘文明早數百年。

《墨經》則詳細討論了轱轆和滑輪機械的原理,比如如何用滑輪組把重物吊起來。《墨經?說下第十二》還記載,戰國時期(公元前480-222年),魯班曾經提出用轱轆為季康子的娘親下葬。

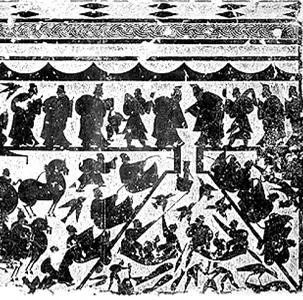

在山東嘉祥的武氏祠里,就有秦朝人民活用轱轆和車輪組的證據——泗水撈鼎的漢畫像石。

山東嘉祥的武氏祠里的泗水撈鼎的漢畫像石

漢畫像石上畫著的故事是,秦始皇命人用轱轆從江蘇徐州北郊大運河泗水河里打撈周鼎。

據傳大禹收取九州的金屬,鑄成九鼎,象征九州,所以九鼎在夏商時期是帝王權利的象征,這也是(皇帝說話)一言九鼎這個成語的來源。

但是在公元前296年,秦昭王不小心把其中一個丟在了泗水里。后來,秦始皇命令千人去河里撈,不過在快成功的時候,鼎里的龍把繩子咬斷了。九鼎缺了一鼎,所以秦朝就撲街了。

泗水撈鼎的故事同時從古典力學和古生物學的角度委婉地對封建暴政進行了批判。民意和獨裁之間的拉鋸就體現在了繩索的張力上,并借由幻想爬行動物背鍋,呈現出了一個完美的古代版“是龍先動的手”的民主寓言。

大家記得自駕游出門要帶一條比較結實的繩索。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助