本文由公眾號 “把科學帶回家” 提供

給孩子最好的科學教育

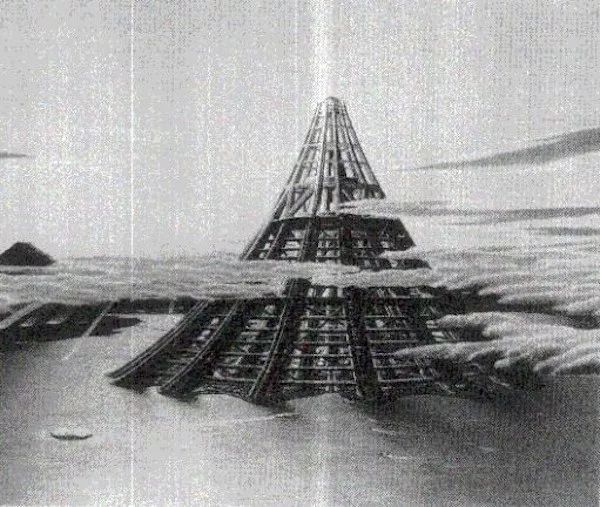

趣 問 萬 物 為好奇的你解答稀奇古怪的腦洞問題 來源 | 萬物 編輯 | Mirror 人類能感應磁場嗎? 圖片來源 環球科學 我們已經知道很多生物天生能通過感應地球磁場來導航,例如魚類、兩棲類、爬行類、鳥類和許多哺乳動物。科學家們在它們當中發現了生物性磁鐵晶體,而這種晶體也存在于人腦組織中。 紅鮭體內的磁小體鏈 | 圖片來源 環球科學 有研究數據顯示人腦在特定的磁場變化下會有強烈的腦電波變化。盡管受試者本身沒有任何感覺,但腦電圖上會表現為α波的明顯減少。不過,受試者的大腦只有在實驗磁場和該地區的自然磁場一致時才會觸發反應,角度或強度與自然磁場相差過大都不會產生反應。類似地,其他動物的大腦也會過濾某些非正常的磁場信號,只對所處環境中的自然磁場做出反應。這樣一來就可以避免一些異常磁場的干擾,例如閃電或磁石沉積等。或許在未來,人類的這一“第六感”能夠真正被激發出來,這樣出門就再也不需要依賴導航了。 假如月亮消失,會發生什么? 那狼人可能就再也無法變身了吧?。 說正經的,月亮的消失對地球來說可是件大事。我們知道潮汐的產生和月球有著密不可分的關系。當月球和地球之間的距離發生變化,隨之產生的引力變化就會牽引地球上的水體形成潮汐。因此,月球一旦消失,潮汐的強度就會大大減弱。不過由于太陽引力的存在,潮汐也不會完全消失,只可惜像錢塘江大潮那樣壯觀的景象恐怕就看不到了。 這聽起來似乎不是什么太大的影響,那么一天的時間減少為現在的四分之一感覺又如何呢?其實潮汐并不止是起起落落的壯觀景象,它還有減緩地球自轉的作用,沒有了潮汐我們的一天也會大大縮短,連對著平靜的大海感嘆“光陰似箭,日月如梭”的時間都不夠了。另外,失去了月亮這個相互吸引的密友,地球也會變得“情緒不穩”,地軸很可能會發生多次偏移,讓四季也變得紊亂。 魚會睡覺嗎? 從沒見過魚閉眼,不代表魚不會睡覺。動物睡眠和清醒狀態之間的轉換主要是由一種神經肽調節,這種神經肽由下丘腦中的神經元釋放,而研究者在魚類中也發現了這一類神經元。 其實,當你發現魚兒躲進遮蔽物中、長時間靜止不動或對外界反應的靈敏度下降,那么它很有可能就是在睡覺。不同魚類的睡眠習慣也不同,白天或夜里的情況都有。例如,一種羅非魚(Oreochromis mossambicus)會在夜間降到海床上睡覺,入睡后眼睛就一動不動,呼吸也變弱許多。不過,魚類可沒法一整晚安然入睡,一般每次睡眠只維持數分鐘,這種睡眠機制很可能是為了警惕掠食者,以免在睡夢中不知不覺就被吃掉了。 和大多數魚類不同的是,某些鯊魚有瞬膜結構,這種類似眼瞼的結構起著保護眼睛的作用,不過在鯊魚睡覺時卻并不會合上。而且,為了保證水流能持續流過鰓部獲取氧氣,鯊魚在睡覺時也不會停止游動。 不是綠色的植物如何光合作用? 紫葉酢漿草 不是綠色,并不代表沒有葉綠素,而是其它色素比葉綠素更有存在感。植物中常見的色素有三種:我們最熟悉的負責光合作用的葉綠素,它會吸收紅橙光和藍紫光,反射綠光,因此呈現出綠色;類胡蘿卜素,吸收藍綠光和藍光,反射黃光或橙黃光,為你展現出枯葉的金黃和胡蘿卜的橙黃;花青素,吸收藍光、綠光以及藍綠光,反射紅光和紫光,所以你才會看到櫻桃的紅和葡萄的紫。 一些看起來不是綠色的植物,比如紫葉酢漿草,它們其實只是擁有豐富的花青素蓋過了葉綠素,因此呈現出紫色。如果你仔細看,很可能會在它不均勻的紫色中看出隱隱的綠色。花青素能夠為植物抵御強光的傷害。在正常光照下,一些非綠色葉片獲取光能的能力并不比綠色葉片差。不過當光線較弱時,它們的光合速率就不如綠葉了。 為什么有些人一見陽光就打噴嚏? 這一類現象其實有個很有學術感的名字叫作“強迫性常染色體顯性遺傳性光眼激發綜合征”(Autosomal Compelling Helio-Ophthalmic Outburst),不過縮寫才是亮點——ACHOO(啊啾!)。一般就稱作光噴嚏反射(photic sneeze reflex),或者太陽噴嚏。據估計,全球有18-35%的人都有這一反應,其中高加索人居多。 引起這一反應的并不是特定波長的光,而是突然變化的光強。不過,這種噴嚏反射并不僅僅出現在陽光下,有這一反應的人還對其它多種刺激敏感,尤其是對眼部的刺激,比如眼周注射、拔眉毛等行為。 目前引起該現象的機理還并不明確,不過據推測很可能是三叉神經“犯的迷糊”。我們平常打噴嚏就是由三叉神經控制的,“三叉”即它的三大分支——眼神經、上頜神經和下頜神經。而光噴嚏反射者很可能是在眼部受到刺激后,在將信號傳遞給眼神經分支時也“串線”到了控制頜部的分支,于是就讓人不由自主地打起了噴嚏。 根據“ACHOO”的全稱,你就能猜出它與某個位于常染色體上的基因位點(rs10427255 SNP)相關。另外,研究者還發現了鼻中隔偏曲(鼻中隔向側邊彎曲或局部突起)和這一癥狀也有某種關聯。然而它們背后的機制還有待研究。 氣體可以作為導體嗎? 都知道金屬和液態的電解質可以導電,那么存在可以導電的氣體嗎?事實上,氣體一般都是良好的絕緣體,因為它們的分子是中性的,既不像金屬那樣擁有動不動就“離家出走”的電子,也不像電解質那樣有帶電荷的離子。不過,如果能使氣體也產生足夠的自由電子或離子,它們就可以加入導體大軍。 讓氣體“轉型”的方法就是電離,它能使本“不來電”的氣體分子通過“解放”電子帶上電荷。電離的主要方式有高溫加熱、紫外線照射和電極激發等。前兩種方式產生的導電介質主要是氣體分子失去或獲得電子后產生的正、負離子。而利用電極則是在氣體兩端施加電壓,激發氣體分子中的電子高速運動形成電流。 城市夜景中夢幻的霓虹燈就是應用了這一原理,充入燈管的氖、氦、氬等氣體被高壓電離后就形成了五顏六色的炫麗燈光。 摩天大樓的高度極限? 全球知名高層建筑(左一為哈利法塔) 目前,世界上最高的大樓是迪拜的哈利法塔,829.8米的高度可以“一覽眾樓小”。但人類的野心并不止于此。最高建筑物的爭奪賽依然在全球上演。那么,我們真的可以無止境地建造通天大廈嗎? 要回答這個問題,我們需要了解限制樓高的因素有哪些。它們包括建材、運輸系統、宜居性和資金。假如解決了資金問題,那么最關鍵的就是運輸系統——如何將人和物資運上高層。哈利法塔采用的是帶扶壁的核心筒(buttressed core)結構,中央為電梯井和樓梯井組成的核心筒,外部伸出三支翼,相互支撐,形成穩定的三叉結構。 帶扶壁的核心筒結構俯視角 另外,越高的建筑就需要越大的地基來分散壓力,同時還要能抵御強風,埃菲爾鐵塔式的鏤空結構就是不錯的選擇。曾有建筑師提出一個高達4000米的建筑設想,命名為A-Seed 4000,可能是現有技術所能達到的極限高度。其外形就像是埃菲爾鐵塔版的富士山,高度和占地也與后者相當,需要橫跨6千米,造價預計1.4萬億美元。 A-Seed 4000 | 圖片來源 citylab 理論上,如果占地面積可以無限制地擴大,建筑物甚至可以突破珠穆朗瑪峰的高度,達到8849米。但是地基就會達到驚人的4100平方千米,幾乎與一個大城市相當。不過也有建筑師指出,這樣的建筑其實有大約85%的體積都是空氣,對地基的壓力要比實心結構小得多,因此占地面積或許并不需要那么大。 好的,道理我都懂,那么金主爸爸在哪里?

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助