本文由公眾號 “把科學帶回家” 提供

給孩子最好的科學教育

來源 Norwegian Institute for Nature Research 等

編譯 七君

挪威漢子 Frederik Mowinckel 的叔叔是一位挪威漁業的先鋒人物。世界知名的 Mowi 三文魚的牌子,就是他叔叔開創的。不過,Mowinckel 說,全球的三文魚正處于水深火熱之中。

這,都是因為一種長得像扁頭蝌蚪的寄生蟲——海虱(Lepeophtheirus salmonis)。

嗜血的海中小強

挪威海洋研究所(Norwegian Institute of Marine Research)的海洋生物學家 Lars Asplin 介紹,海虱是一種主要感染鮭魚(也叫三文魚,主要包括鱒屬 Salmo 和麻哈魚屬Oncorhynchus)的寄生蟲。

雌海虱身體里約有1000個卵,它們身后兩條長長的猶如尾巴的結構里各藏著約500個卵。

孵化后,海虱幼體就會隨波逐流,并逐漸發育為具有感染力的橈足幼體期。海虱幼體可以在海水里漂浮20天而不死。不過,它們必須找到三文魚作為宿主才能繼續發育和繁殖,因為它們以魚的血肉為食。

抓住路過的三文魚并附生在其表皮后,海虱就會開始大快朵頤。海虱的寄生會誘發魚體的應激反應,導致三文魚的活動減少,讓魚容易被掠食者捕食。此外,海虱留下的傷口不但容易造成感染,還會使三文魚脫水,因為海水的鹽度更高,最終這將導致三文魚死于滲透壓脅迫。

在入海之前,三文魚幼魚很小,有些比3A電池還小,身上還沒有長出具有保護作用的魚鱗,因此哪怕一只海虱對它們來說也是致命的。對于一條100克重的三文魚來說,只要被超過10只海虱感染,就會死亡。

小小寄生蟲,讓三文魚漲價五成

挪威沃斯河的沃斯鮭

@AKVAKULTUR1

Mowinckel 說,挪威沃斯河的沃斯鮭是大西洋鮭中體型最大的,它們會在繁殖季回到沃斯河產卵。但是,和挪威的其他地方一樣,現在沃斯河里幾乎沒有野生沃斯鮭的蹤影了,洄游產卵的三文魚,主要是從養殖場里出逃的養殖三文魚。

挪威漁業局的前局長 Liv Holmefjord 就曾在接受美國公共電視網采訪時親口承認,如果養殖場海虱的數量太多,養殖場的三文魚和野生三文魚都會面臨巨大的壓力。她還表示,三文魚養殖場清除海虱主要采用的是化學手段,這當然對環境不好,而且會讓海虱產生耐藥性。

挪威某養殖場的虹鱒(Oncorhynchus mykiss),也叫虹鮭、麥奇鉤吻鮭,是麻哈魚屬的一種魚。

圖片來源:美國公共電視網

不僅挪威這廂的大西洋鮭飽受海虱困擾,在大西洋東北部邊緣的蘇格蘭和愛爾蘭也成了受害者。

全球最大的三文魚養殖企業美威水產蘇格蘭分公司(Marine Harvest Scotland)的經理 Ben Hadfield 表示,目前蘇格蘭地區的海虱的數量太多了。

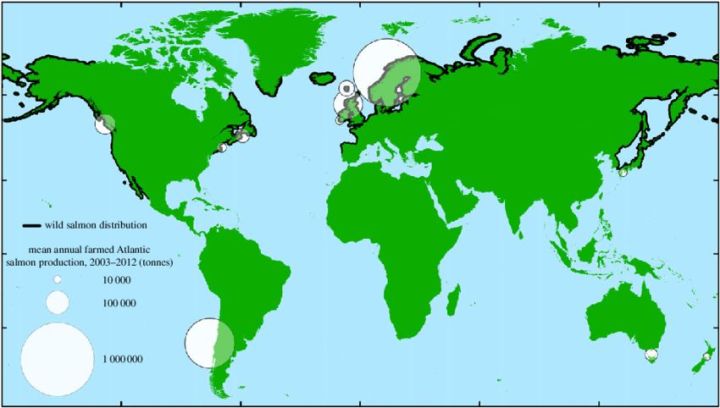

全球養殖三文魚(白圈)和野生三文魚分布(粗黑線)。數據來源:聯合國糧食及農業組織。

圖片來源:DOI: 10.1098/rstb.2015.0203

連太平洋鮭(Pacific salmon)也不能獨善其身。加拿大不列顛哥倫比亞省的太平洋鮭也慘遭海虱血洗。

2007年發表于《科學》(Science)的一項歷時5年的研究發現,加拿大80%的野生太平洋鮭幼魚都死于海虱。

全球海虱的肆虐,直接體現在了三文魚價格上。

根據《金融時報》報道,海虱問題近幾年變得愈發嚴重,而且它們對藥物產生了耐藥性;海虱導致全球三文魚產量降低,推高了三文魚的市場價格,2016-2017年間三文魚的價格上漲了40-50%。

現代化養殖,讓海虱變身生化怪獸

這種海虱為什么這么兇殘,難道它是最近出現的物種嗎?

并不,其實野生三文魚身上本來就攜帶著海虱,但是在工業化三文魚養殖形成規模之前,海虱并不具有使三文魚滅種的能力。這種能力,是現代化養殖賦予海虱的。

實際上,在三文魚工業化養殖以前,三文魚幼魚身上很少有海虱,海虱主要感染成年的三文魚。

前文提到的發表在《科學》上的那項研究的第一作者 Martin Krkosek 和另一位作者 Alexandra Morton 表示,過去在野外,海虱并不成為加拿大野生粉紅鮭(Oncorhynchus gorbuscha,也叫駝背鮭、細鱗麻哈魚,為麻哈魚屬的一個種)殺手的主要原因是,雖然粉紅鮭幼魚還沒有生出魚鱗,容易因為海虱侵犯而死亡,但攜帶海虱的成年三文魚居住在外海,和初次入海的幼魚并不直接接觸。

但是三文魚養殖場卻打破了這種天然隔閡。

在三文魚養殖場,三文魚的數量是野外種群的數百倍,一年四季都有新鮮的海虱供應。在三文魚幼魚入海口搭設的養魚場成了海虱的養殖場,經過入海口的野生粉紅鮭的幼魚紛紛躺槍。

三文魚養殖場的殺傷力有多大?來看看 Asplin 繪制的2011年挪威近海海虱感染的動態圖像吧。

海虱的擴散情況。綠色代表無節幼體期的海虱,橙色代表橈足幼體期的海虱。

圖片來源:美國公共電視網

這個圖像展示的是僅僅來自一個三文魚養殖廠的海虱的蔓延。你可以看到,只需要一個三文魚養殖場,就能感染附近大面積的野生三文魚。

而在挪威的海岸線上,有超過1000家三文魚養殖場。如果每個養殖場里流出來的海虱都遵循這樣的感染規律,后果將不堪設想。

海虱的災情,始于上世紀80年代。挪威自然研究院(NINA)的海洋生物 Bengt Finstad 表示,人們在80年代首次觀察到海虱泛濫的現象。

他說,當時人們在愛爾蘭過早洄游的海鱒身上發現了大量海虱。這些海鱒過早回到淡水或河口,借助淡水來消除海虱(海虱在淡水中不易存活,但有時也能生存3周)。

一年后,挪威的科學家也觀察到,挪威峽灣的海鱒的身上也出現了大量海虱。后來,蘇格蘭也報告了海虱災情。

這是 NINA 在1992年6月在挪威特隆赫姆峽灣(Trondheimsfjorden)發現的全身布滿海虱的已經銀毛化(長出銀色鱗片,即將從河入海)的幼魚。

當時,它在海面附近奄奄一息,它的一些同伴已經開始被海鳥啄食。后來經過統計,它身上附著著198個海虱幼體。

銀毛化的大西洋鮭。銀毛化后,大西洋鮭就會從淡水進入海洋。

屢戰屢敗的除虱手段

有些人肯定會覺得奇怪,憑借人類的科技水平,難道還會拿這小小的海虱束手無策?

聽聽全球最大的三文魚養殖企業美威水產(Marine Harvest)的首席執行官 Alf-Helge Aarskog 是怎么說的吧。

Aarskog 表示,從14歲在三文魚養殖廠工作開始,他就一直在和海虱作斗爭,花了數不清的研發經費,但是每次海虱都能反敗為勝。

因為無法遏制海虱的泛濫,有時 Aarskog 的養殖場不得不在三文魚完全長成前提前收獲,因為帶有海虱的三文魚是賣不出什么好價錢的。

Aarskog 說,因為海虱,在2015-2017年間,他的養殖場的收成下降了12%,而他的一些競爭對手更是損失慘重。用他的話來說,海虱問題已經進入“噩夢模式了。”

去除海虱的傳統方法,就是下藥。不過,這種長得像海洋版圓頭小強的生物和陸地上的小強一樣,具有極強的適應性。

大概10多年前,Aarskog 和其他三文魚養殖廠曾經采用過一種含有甲維鹽(emamectin benzoate)的餌料。甲維鹽能夠被魚的腸道吸收,從而進入身體組織。

一開始,以魚肉和魚血為食的海虱吃了甲維鹽會死掉。不過,很快海虱就產生了耐藥性,在和人類的戰斗中再下一城。

某品牌的甲維鹽殺蟲劑

Aarskog 還曾經給三文魚洗過氧化氫浴,但是海虱又一次產生了耐藥性,人類則節節敗退。

他們還試過“flushing”——類似于用洗車的方法洗三文魚。但是這種昂貴的除虱手段傷敵300,自損1000,被這么虐過的三文魚不怎么長了。為了商業利益而存在的養殖場可以說是焦頭爛額,毫無辦法。

生物除虱呢?

Aarskog 也曾養殖隆頭魚和圓鰭魚這類清潔魚,不過這些清潔魚并不能遏制大規模海虱爆發,而且它們本身并不比三文魚好養多少。因此,生物除虱也就是打打助攻,成不了主力。

圓鰭魚

由于藥物和生物除虱收效甚微,三文魚養殖場祭出了成本高昂的高科技手段。

比如,這種方法叫做“熱水除虱”(thermal remover)。熱水除虱設備就像游樂場的滑梯一樣,帶有海虱的三文魚從上往下滑,溫熱的水會讓海虱放手。

AquaPharma 的熱水除虱設備

近幾年甚至出現了基于AI 面部識別技術的激光除虱設備。

Stingray 激光除虱設備

這個叫做 Stingray 的激光除虱設備是一家海上石油勘探企業的工程師設計的。魚場內設有攝像頭,通過“直播”的三文魚魚情, Stingray 內置的 AI 系統利用類似于面部識別的技術搜尋三文魚體表的海虱跡象。

如果 Stingray 找到了三文魚體表的海虱,那么它就會用眼科和脫毛手術時采用的二極管激光束切掉海虱。三文魚的魚鱗能夠反射激光,所以不會受到傷害。

可是對于這種高科技武器,Aarskog 感到并不滿意,“它的效果和以前的除虱方法差不多。”

由于高新科技不給力,生物除虱不盡如人意,三文魚養殖業目前廣泛依賴藥物除虱。

在2015年發表在《Trends in Parasitology》上的一項綜述中,挪威生命科學大學的生物學家指出,藥物是防治海虱的最有效的方法,而除虱藥物的濫用已經導致全球主要三文魚養殖地的海虱出現了來勢洶洶的耐藥性。

想知道三文魚在來到你的盤子前經歷了什么嗎?

除了上面提到的過氧化氫以及已經讓海虱產生廣泛耐藥性的甲維鹽,三文魚常用的除虱藥物還包括:苯甲酰脲(Benzoyl ureas)、除蟲脲(diflubenzuron)、氟苯脲(teflubenzuron)、甲基吡啶磷(Azamethiphos)、擬除蟲菊酯(Pyrethroids)、溴氰菊酯(deltamethrin )、氯氰菊酯(cypermethrin)。它們的名字聽起來都不那么好吃。

最后,氣候變暖也會讓海虱災情雪上加霜。

Finstad 介紹,三文魚海虱的發育和溫度有很大關系。10攝氏度時,海虱從卵發育為成蟲大約需要50天。17攝氏度時,只需要18天。海水溫度每增加2-3攝氏度,海虱就能多繁衍3-4代。所以,夏季海虱尤為猖獗。

蘇格蘭圣安德魯斯大學的生物學家 Chris Todd 指出,在1990-2000年間,在挪威的海洋里呆了一年后洄游的三文魚的平均大小下降了三分之一,這和北大西洋變暖有直接關系。

Finstad 估計,由于氣候變暖加劇的海虱泛濫,最后只有那些習慣生活在淡水里的定居種褐鱒能存活下來,有洄游習性的其他三文魚可能會滅絕。

珍惜你盤子里的醫療經歷豐富的三文魚吧,它可能再也沒有野生的兄弟了。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助