這是 達醫曉護 的第 1754 篇文章

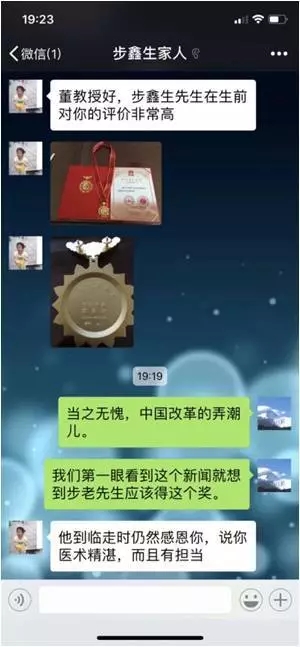

上面這段話是在中共中央、國務院慶祝改革開放四十周年大會上榮獲“改革先鋒獎章”、中國改革開放的傳奇人物步鑫生的家人在獲獎后發給復旦大學附屬中山醫院骨科主任董健教授的感謝短信。2001年9月,步老先生因患腫瘤切除了腎臟、脾臟,到2013年底,老先生癌癥復發轉移至頸椎,病情十分兇險。董教授出于對老先生的敬仰和愛護,特別不愿看老先生遭受痛苦和癱瘓風險,冒著巨大風險為老先生進行了脊柱腫瘤手術。大手術前,步老先生將朋友親人叫至身邊,留下了兩封信。其中一封帶著典型的步鑫生風格:手術出現一切后果由本人承擔,家人和朋友不得對醫生有半點不敬!而董教授也以精湛的醫術為步老先生成功解除病痛,既使老先生避免了癱瘓風險,又延長了其生命。步老先生與董教授也因此結下了深厚情誼。直到數年后老先生彌留之際仍然欽佩、感恩董教授的醫術、醫德。步老先生這位中國改革開放的弄潮兒晚年因病與董教授結下不解之緣,也為脊柱轉移性腫瘤治療的進步提供了有力的榜樣力量。真是“改革傳奇患腫瘤,國有名醫出圣手”,這段故事也因此傳為一段特殊的醫患佳話。 當今社會,惡性腫瘤的發病率越來越高,已經成為威脅人類生命的“第一殺手”。我國每年新發腫瘤病例超過300萬,隨著腫瘤外科技術的發展以及各種抗腫瘤藥物和放化療等方法廣泛應用,腫瘤患者帶瘤生存期顯著延長,腫瘤發生脊柱轉移機會也大增,并且幾乎所有惡性腫瘤都可能發生脊柱轉移。而腫瘤一旦發生脊柱轉移,病情兇險、手術切除難度大、風險高,一度是醫學領域的“雷區”、“禁區”,嚴重影響患者的生活質量和壽命。大眾普遍認為,腫瘤都轉移到脊柱上了,就是“晚期”了,就“沒救不能治”了,甚至有的醫生也對患者說“想吃啥吃啥,想做啥做啥”就行了。董教授指出,正是這種消極落后的觀念嚴重影響了脊柱轉移性腫瘤的積極治療,造成了治療晚、效果差、患者痛苦的局面。因此,我們需要正確認識脊柱轉移性腫瘤的治療,最大限度地提高患者的生活質量,延長患者生命。 那么,腫瘤轉移到了脊柱為什么還要積極治療甚至手術呢? 首先,脊柱轉移性腫瘤如不積極治療任其發展極易造成癱瘓。此時病人只能臥床,生活不能自理,身體機能會迅速下降,不但生活質量極低還會造成其它治療,如放化療、生物治療效果大打折扣。其次,脊柱轉移性腫瘤往往產生巨大的疼痛。惡性腫瘤本身會產生癌性疼痛,如果侵犯了神經更會使疼痛變本加厲。我們在臨床常看到脊柱轉移性腫瘤患者被巨大疼痛折磨的情景。如果此時進行有效的腫瘤切除甚至就是姑息的減壓手術,也會大大緩解疼痛,還會為后續的放化療提供條件。再次,一些預后較好的腫瘤,如乳腺癌、前列腺癌,如果腫瘤較為局限,完全可以進行全脊椎整塊切除,這樣病人可以實現無瘤狀態,像正常人一樣生活。 腫瘤轉移到了脊柱怎樣才算是既不消極治療又不過度治療呢? 董教授從2006年在國內率先開始使用全脊椎整塊切除治療脊柱轉移瘤,幾無局部復發,存活數年甚至十幾年的病例大有人在,實現了晚期腫瘤患者生活質量提高和生命延長的目標。董教授還通過探索和改良,將單節段椎體的切除時間控制在4小時以內,出血量大為下降,有效地降低了手術風險,獲得了中山醫院臨床新技術應用獎,惠及全國各地的許多脊柱轉移瘤患者。在此基礎上,董教授團隊自2014年起又在國內率先通過多學科協作(MDT)來綜合診治脊柱轉移瘤,根據患者癥狀、原發腫瘤惡性程度及分型、預期生存期及患者全身情況,科學制定精細化的內、外、介入、放療等科綜合階梯治療方案。需要手術治療來緩解疼痛、重建脊柱穩定性、保存和恢復神經功能的則根據病情階梯選用微創椎體成形術、微創經皮內固定術、微創椎管減壓經皮內固定術、椎管減壓腫瘤分離術、腫瘤大塊切除術、全脊椎整塊切除等。 中山醫院骨科董健教授領銜的脊柱腫瘤MDT團隊,集合骨科、腫瘤內科、放療科、病理科、核醫學科、影像科等十余個臨床科室的力量,在國內率先建立脊柱腫瘤MDT標準化診治流程,實現脊柱轉移性腫瘤的精細化、全流程治療,提高了診療水平和效率。在此基礎上,由董健教授擔任主任的國內首個“脊柱腫瘤綜合診治中心”--復旦大學附屬中山醫院脊柱腫瘤綜合診治中心也于2019年4月11日正式揭牌成立。希望該中心的成立能在脊柱腫瘤的臨床診療和基礎研究方面取得突破性的成果,發揮示范作用,為全體脊柱腫瘤患者帶來福音,為實現健康中國加油助力。

作者:復旦大學附屬中山醫院骨科

復旦大學醫學科普研究所

王克濤 林紅

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助