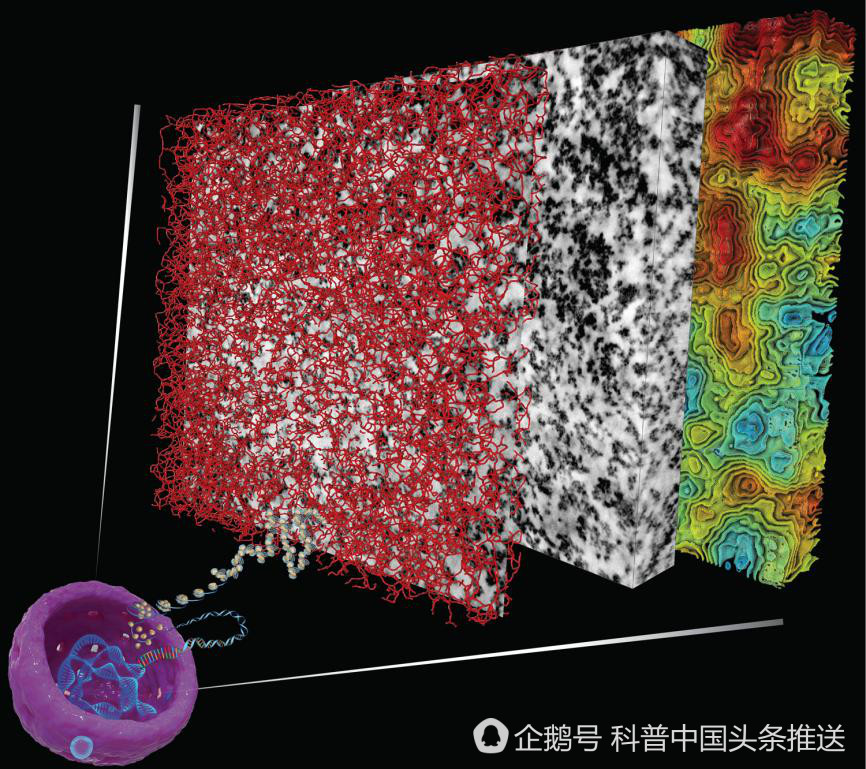

一項新技術能通過金屬粉末給染色質(DNA和蛋白質)染色,再通過電子顯微鏡(EM)成像,呈現細胞核(紫色,左下角)中的染色質結構和構成的三維圖像。中間的部分是收集到的EM圖像數據,前部顯示的是從EM數據中得出的染色質結構,后部顯示的是從疏(藍色和綠色)到密(橘色和紅色)的染色質密度輪廓線。

圖自:薩克生物研究院如果將我們身體里所有細胞的DNA拉伸開來,它能一直延伸到冥王星。所以,每個細胞是如何將長達2米的DNA塞進直徑只有千分之一毫米寬的細胞核的呢?了解細胞核中DNA三維結構對生物機能的影響,包括基因組對細胞活動的協調作用以及基因如何一代代傳遞下去,很困難但也至關重要。如今,薩克生物研究院(Salk Institute)和加州大學圣迭戈分校的科學家們第一次展示出了活體人類細胞核里的染色質的三維結構(染色質是DNA和蛋白質的復合結構)。這項杰出的研究于2017年7月27日發表在了《科學》雜志上。研究過程中,薩克生物研究院的研究者們發現了一種新的DNA染劑,并將其與先進的顯微技術相結合,研發出一項名為ChromEMT的技術,清晰地呈現出了處于休眠和有絲分裂階段的細胞染色質結構。通過展示活體細胞中細胞核里的染色質結構,該研究或許將改寫教科書中的DNA結構模型,甚至改變我們治療疾病的方式。“生物學中的一大棘手難題便是找出細胞核中DNA的高階結構,以及該結構與基因組的功能有何關系,”薩克生物研究院副教授克洛達赫·奧謝(Clodagh O'Shea)說道。她是霍華德·休斯醫學研究所(Howard Hughes Medical Institute)的研究員,也是這篇論文的主要作者。“這一問題至關重要,因為決定基因的功能和活動的,正是與生物機能相關的DNA結構。”

圖自:薩克生物研究院如果將我們身體里所有細胞的DNA拉伸開來,它能一直延伸到冥王星。所以,每個細胞是如何將長達2米的DNA塞進直徑只有千分之一毫米寬的細胞核的呢?了解細胞核中DNA三維結構對生物機能的影響,包括基因組對細胞活動的協調作用以及基因如何一代代傳遞下去,很困難但也至關重要。如今,薩克生物研究院(Salk Institute)和加州大學圣迭戈分校的科學家們第一次展示出了活體人類細胞核里的染色質的三維結構(染色質是DNA和蛋白質的復合結構)。這項杰出的研究于2017年7月27日發表在了《科學》雜志上。研究過程中,薩克生物研究院的研究者們發現了一種新的DNA染劑,并將其與先進的顯微技術相結合,研發出一項名為ChromEMT的技術,清晰地呈現出了處于休眠和有絲分裂階段的細胞染色質結構。通過展示活體細胞中細胞核里的染色質結構,該研究或許將改寫教科書中的DNA結構模型,甚至改變我們治療疾病的方式。“生物學中的一大棘手難題便是找出細胞核中DNA的高階結構,以及該結構與基因組的功能有何關系,”薩克生物研究院副教授克洛達赫·奧謝(Clodagh O'Shea)說道。她是霍華德·休斯醫學研究所(Howard Hughes Medical Institute)的研究員,也是這篇論文的主要作者。“這一問題至關重要,因為決定基因的功能和活動的,正是與生物機能相關的DNA結構。”

自從弗朗西斯·克里克(Francis Crick)和詹姆斯·沃森(James Watson)發現DNA的一級結構是雙螺旋結構,科學家們就在思考DNA更深層次的構造方式如何將整個DNA塞進細胞核,讓細胞的復制功能可以在各個細胞活動周期點上使用DNA。X射線和顯微術顯示,染色質的基本結構由147bp的DNA纏繞蛋白質形成的直徑大約為11nm的粒子組成,這些粒子名為核小體(nucleosome)。理論上來說,這些核小體“串成一線”,之后折疊為直徑遞增(30nm、120nm、320nm等)的各自獨立的纖維,最終形成染色體。問題是,目前還沒有人在完整細胞中觀察到這些大小不一的染色質。所以,教科書中的完整細胞內染色質高階結構模型尚未得到證明。

自從弗朗西斯·克里克(Francis Crick)和詹姆斯·沃森(James Watson)發現DNA的一級結構是雙螺旋結構,科學家們就在思考DNA更深層次的構造方式如何將整個DNA塞進細胞核,讓細胞的復制功能可以在各個細胞活動周期點上使用DNA。X射線和顯微術顯示,染色質的基本結構由147bp的DNA纏繞蛋白質形成的直徑大約為11nm的粒子組成,這些粒子名為核小體(nucleosome)。理論上來說,這些核小體“串成一線”,之后折疊為直徑遞增(30nm、120nm、320nm等)的各自獨立的纖維,最終形成染色體。問題是,目前還沒有人在完整細胞中觀察到這些大小不一的染色質。所以,教科書中的完整細胞內染色質高階結構模型尚未得到證明。

為了克服這一問題,將完整細胞核中的染色質呈現出來,奧謝的團隊試驗了若干種備選染劑,最終找到一種能在精確操縱下進行一系列復雜化學反應,并通過一種金屬給活體細胞中的DNA表面“上色”,使其局部結構和三維的聚合物結構呈現出來的染色劑。該團隊與加州大學圣迭戈分校教授、顯微鏡專家、該論文的共同作者之一——馬克·艾力斯曼(Mark Ellisman)合作,研發出一種先進的電子顯微技術,能用電子束將樣本傾斜,使其三維結構得以重現。奧謝的團隊將這一結合了染色質染劑和電子顯微斷層掃描術的技術稱為“ChromEMT”。通過ChromEMT,該團隊呈現并測量了休眠和有絲分裂階段人類細胞中的染色質(細胞分裂時,DNA被壓縮至密度最大的狀態,即人類基因組的標志性形象——23對有絲分裂染色體)。令人驚訝的是,他們并沒有發現教科書模型里出現的任何高階結構。“教科書上的模型都是示意圖,這是有原因的,”該論文第一作者,薩克生物研究院研究助理宏·歐(Horng Ou)說道,“從細胞核里分離出來,在試管中經過處理的染色質,和完整細胞中的染色質是不同的,所以在活體中觀察染色質至關重要。”

為了克服這一問題,將完整細胞核中的染色質呈現出來,奧謝的團隊試驗了若干種備選染劑,最終找到一種能在精確操縱下進行一系列復雜化學反應,并通過一種金屬給活體細胞中的DNA表面“上色”,使其局部結構和三維的聚合物結構呈現出來的染色劑。該團隊與加州大學圣迭戈分校教授、顯微鏡專家、該論文的共同作者之一——馬克·艾力斯曼(Mark Ellisman)合作,研發出一種先進的電子顯微技術,能用電子束將樣本傾斜,使其三維結構得以重現。奧謝的團隊將這一結合了染色質染劑和電子顯微斷層掃描術的技術稱為“ChromEMT”。通過ChromEMT,該團隊呈現并測量了休眠和有絲分裂階段人類細胞中的染色質(細胞分裂時,DNA被壓縮至密度最大的狀態,即人類基因組的標志性形象——23對有絲分裂染色體)。令人驚訝的是,他們并沒有發現教科書模型里出現的任何高階結構。“教科書上的模型都是示意圖,這是有原因的,”該論文第一作者,薩克生物研究院研究助理宏·歐(Horng Ou)說道,“從細胞核里分離出來,在試管中經過處理的染色質,和完整細胞中的染色質是不同的,所以在活體中觀察染色質至關重要。”

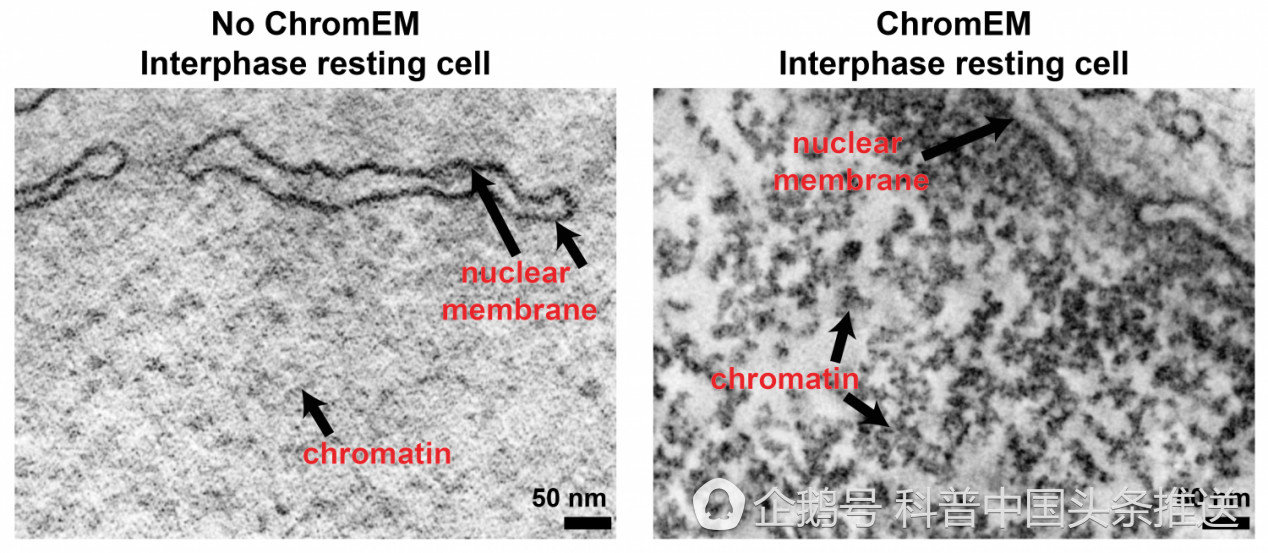

染色質結構決定了人類基因組的功能。為了呈現完整細胞中的染色質,該團隊通過一項名為ChromEM的技術給DNA上色,用一種金屬粉末給染色質染色,之后通過電子顯微術給包裹著金屬粉末的染色質進行三維成像,以此呈現染色質的結構與構成。這張圖是三維成像中的一張。在ChromEM染色過的細胞(右圖,暗色部分)中,我們可以詳細地看到染色質的結構。左邊沒有染色的細胞中則看不到。

染色質結構決定了人類基因組的功能。為了呈現完整細胞中的染色質,該團隊通過一項名為ChromEM的技術給DNA上色,用一種金屬粉末給染色質染色,之后通過電子顯微術給包裹著金屬粉末的染色質進行三維成像,以此呈現染色質的結構與構成。這張圖是三維成像中的一張。在ChromEM染色過的細胞(右圖,暗色部分)中,我們可以詳細地看到染色質的結構。左邊沒有染色的細胞中則看不到。

圖自:薩克生物研究院/克洛達赫·奧謝/加州大學圣迭戈分校/馬克·艾力斯曼奧謝團隊在休眠和分裂細胞中發現,染色質的核小體“珠鏈”并沒有像理論里說的那樣形成30nm、120nm或320nm的高階結構。相反,它形成了一個半柔性的鏈條。該團隊付出巨大努力,終于測量出該鏈條的長度在5nm-24nm之間不等,通過彎曲和拉伸來實現不同程度的壓縮。這意味著,是染色質的堆積密度,而不是某種高階結構決定了基因組的表達。

圖自:薩克生物研究院/克洛達赫·奧謝/加州大學圣迭戈分校/馬克·艾力斯曼奧謝團隊在休眠和分裂細胞中發現,染色質的核小體“珠鏈”并沒有像理論里說的那樣形成30nm、120nm或320nm的高階結構。相反,它形成了一個半柔性的鏈條。該團隊付出巨大努力,終于測量出該鏈條的長度在5nm-24nm之間不等,通過彎曲和拉伸來實現不同程度的壓縮。這意味著,是染色質的堆積密度,而不是某種高階結構決定了基因組的表達。

通過三維顯微鏡再現技術,該團隊穿透250 nm x 1000 nm x 1000 nm的曲曲折折的染色質,呈現了染色質多變的堆積密度如何引導核糖核酸聚合酶(RNA polymerase)等可復制DNA的大分子到達基因組的某一位點,就像電子游戲中的飛機穿過一系列峽谷到達終點一樣。除了可能顛覆教科書上的DNA結構模型,該團隊的研究成果還暗示:控制通向染色質的通道,或許能幫助我們預防、診斷、治療癌癥等疾病。“我們的研究表明,染色質不需要形成獨立的高階結構來將自己塞進細胞核,”奧謝補充道,“是染色質的堆積密度在控制并限制染色質的可表達性。這種方式提供了一個局部的球狀基礎結構,讓各種組合類型的DNA序列、核小體變體和變異能結合到細胞核中,從而微妙地調整我們基因組的功能和可達性。”接下來的研究將探尋不同細胞或生物體的染色質結構是否相同。文章來源:https://phys.org/news/2017-07-scientists-longstanding-biological-mystery-dna.html

文章由企鵝科學和科普中國聯合推出

轉載請注明來自“科普中國”

通過三維顯微鏡再現技術,該團隊穿透250 nm x 1000 nm x 1000 nm的曲曲折折的染色質,呈現了染色質多變的堆積密度如何引導核糖核酸聚合酶(RNA polymerase)等可復制DNA的大分子到達基因組的某一位點,就像電子游戲中的飛機穿過一系列峽谷到達終點一樣。除了可能顛覆教科書上的DNA結構模型,該團隊的研究成果還暗示:控制通向染色質的通道,或許能幫助我們預防、診斷、治療癌癥等疾病。“我們的研究表明,染色質不需要形成獨立的高階結構來將自己塞進細胞核,”奧謝補充道,“是染色質的堆積密度在控制并限制染色質的可表達性。這種方式提供了一個局部的球狀基礎結構,讓各種組合類型的DNA序列、核小體變體和變異能結合到細胞核中,從而微妙地調整我們基因組的功能和可達性。”接下來的研究將探尋不同細胞或生物體的染色質結構是否相同。文章來源:https://phys.org/news/2017-07-scientists-longstanding-biological-mystery-dna.html

文章由企鵝科學和科普中國聯合推出

轉載請注明來自“科普中國”

科學家解開長久以來未得解答的DNA構造之謎

圖文簡介

一項新技術能通過金屬粉末給染色質(DNA和蛋白質)染色,再通過電子顯微鏡(EM)成像,呈現細胞核(紫色,左下角)中的染色質結構和構成的三維圖像。中間的部分是收集到的EM圖像數據,前部顯示的是從EM數據中得出的染色質結構,后部顯示的是從疏(藍色和綠色)到密(橘色和紅色)的染色質密度輪廓線。圖自:薩克生物研究院...

- 來源: 科普中國頭條推送

- 上傳時間:1970-01-01

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助