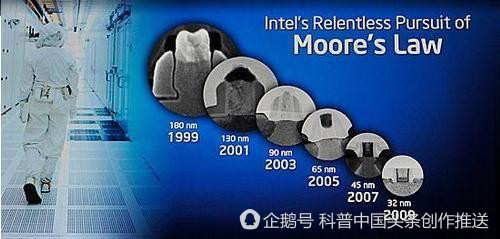

【什么是摩爾定律?】摩爾定律起始于Gordon Moore在1965年的一個預言,當時他看了因特爾公司做的幾個芯片,他覺得18到24個月可以把晶體管的個數翻一番。只是看了這幾個數據,沒想到這么一個簡單的預言成真了,下面幾十年一直按這個節奏往前走,成了一個定律。這真是一個了不起的預言,這就意味著每次翻一番晶體管的個數是呈指數型的發展。晶體管越來越小,芯片可以裝更多的晶體管所以運算速度越來越快。什么是指數型的增長?有這樣一個故事:從前有一天,國王高興了把他的謀士叫來說咱們下一盤棋,你幫我散散心,贏了的話可以說一個恰當的要求,我都可以滿足你。他的謀士很聰明,他說國王我當然愿意跟你玩兒,我下棋贏了以后我要一個很簡單的禮物,我要幾粒米,棋盤的第一格子給我一粒米,第二個格子給我兩粒米,以后每個格子呈2的指數翻倍,國王心想這些米我作為一國之主是沒問題的,于是一口答應。一個棋盤有64個格子,那么在最后一格需要給謀士2的63次方粒米,總體計算大概需要給他上千億噸的糧食,這個國王根本給不起。因此,凡是指數性增長的函數是非常可怕的函數。

因此,摩爾定律使得晶體管的集成度不停的增加,計算機的速度和并行在不停的提高。但是到最后摩爾定律像所有美好的事物一樣都是會有盡頭。因為,我們已經沒有辦法將幾納米這么小的元件制造出來,把它切出來的難度極高。好比讓你用一厘米粗的筆寫出一毫米小的字,可不可以寫呢?可以,但是非常不容易。

【摩爾定律該如何積極應對隨之而來的機遇和挑戰?】從上世紀60年代以來一直被IT 行業推崇為“圣經” 并依賴其發展的摩爾定律正在走向終結。在摩爾定律步入夕陽時刻的半導體行業將何去何從?美國加州大學計算機系校長講席教授、電子工程系教授叢京生教授,摩爾定律預示著每兩年微處理器的晶體管數量都將加倍——意味著芯片的處理能力也加倍。這種指數級的增長,促使計算機到更先進、輕便、小巧的機器的轉化,然后又孕育出了高速度的互聯網、智能手機和現在的更互聯、更智能的應用。在以創新著稱的計算機行業,隨著芯片制造商的電路精度的越來越高,能容納的原子數量越來越少,遵循了幾十年的以摩爾定律為中心的行業研究規劃藍圖將面臨必要的改變。全球半導體行業不再基于每兩年實現性能翻倍的概念來制定硅芯片研發計劃,原因就是無力承擔跟上性能提升步伐所需購買的超復雜制造工具和工藝成本。此外,當前的制造技術可能無法再像原來那樣大幅度縮小硅晶體管。

因此,摩爾定律使得晶體管的集成度不停的增加,計算機的速度和并行在不停的提高。但是到最后摩爾定律像所有美好的事物一樣都是會有盡頭。因為,我們已經沒有辦法將幾納米這么小的元件制造出來,把它切出來的難度極高。好比讓你用一厘米粗的筆寫出一毫米小的字,可不可以寫呢?可以,但是非常不容易。

【摩爾定律該如何積極應對隨之而來的機遇和挑戰?】從上世紀60年代以來一直被IT 行業推崇為“圣經” 并依賴其發展的摩爾定律正在走向終結。在摩爾定律步入夕陽時刻的半導體行業將何去何從?美國加州大學計算機系校長講席教授、電子工程系教授叢京生教授,摩爾定律預示著每兩年微處理器的晶體管數量都將加倍——意味著芯片的處理能力也加倍。這種指數級的增長,促使計算機到更先進、輕便、小巧的機器的轉化,然后又孕育出了高速度的互聯網、智能手機和現在的更互聯、更智能的應用。在以創新著稱的計算機行業,隨著芯片制造商的電路精度的越來越高,能容納的原子數量越來越少,遵循了幾十年的以摩爾定律為中心的行業研究規劃藍圖將面臨必要的改變。全球半導體行業不再基于每兩年實現性能翻倍的概念來制定硅芯片研發計劃,原因就是無力承擔跟上性能提升步伐所需購買的超復雜制造工具和工藝成本。此外,當前的制造技術可能無法再像原來那樣大幅度縮小硅晶體管。

在摩爾定律失效的當下,計算行業迎來了新時代。叢京生教授認為:晶體管數量以及芯片的處理能力將會不在局限于在摩爾定律呈倍數的階梯級增長,而是可以定制的架構。再者,3D技術、神經形態的計算和量子計算的加入也會給這個新的時代注入新的血液。對于摩爾定律的理解,中國科學院計算技術研究所研究員徐志偉,他覺得技術發展絕對不像我們想象的過程,尤其是其應用范圍要跳出自身原先的思考維度,“可能我們對摩爾定律的理解要放寬一點,因為我們業界之外的人也都在廣泛引用摩爾定律,比如做大數據的也會說每18個月數據會翻一番。”在數據指數增長的時代,對計算的要求只會越來越高,應用也會越來越廣,未來計算是無處不在的,應用的多樣化也是一個重要的趨勢,毫無疑問,以人工智能來看,我們互聯網企業走的比較靠前,比如5G出來以后,不管它最終的結果如何,都會對通訊速度有1000倍的提升,它也會把很多設備之間的互聯做很好的交互。技術幾千年都在演進,從宏觀的角度我們都在一步步往前走,只是每一個階段遇到特定的環境,我們可能遇到的機會是不一樣的。摩爾定律的盡頭,我們看準的未來都應是更多的新機遇。

在摩爾定律失效的當下,計算行業迎來了新時代。叢京生教授認為:晶體管數量以及芯片的處理能力將會不在局限于在摩爾定律呈倍數的階梯級增長,而是可以定制的架構。再者,3D技術、神經形態的計算和量子計算的加入也會給這個新的時代注入新的血液。對于摩爾定律的理解,中國科學院計算技術研究所研究員徐志偉,他覺得技術發展絕對不像我們想象的過程,尤其是其應用范圍要跳出自身原先的思考維度,“可能我們對摩爾定律的理解要放寬一點,因為我們業界之外的人也都在廣泛引用摩爾定律,比如做大數據的也會說每18個月數據會翻一番。”在數據指數增長的時代,對計算的要求只會越來越高,應用也會越來越廣,未來計算是無處不在的,應用的多樣化也是一個重要的趨勢,毫無疑問,以人工智能來看,我們互聯網企業走的比較靠前,比如5G出來以后,不管它最終的結果如何,都會對通訊速度有1000倍的提升,它也會把很多設備之間的互聯做很好的交互。技術幾千年都在演進,從宏觀的角度我們都在一步步往前走,只是每一個階段遇到特定的環境,我們可能遇到的機會是不一樣的。摩爾定律的盡頭,我們看準的未來都應是更多的新機遇。

【人工智能為何在30年后這么大的突破?】講到人工智能,最近的發展確實令人刮目相看,且有很多突破性成果。客觀來講,人工智能的算法,在三十年前基本上都存在,為什么三十年以后會有這么大的突破,叢京生教授認為有三個方面。第一個,摩爾定律使得計算的能力提高了100萬倍;比如,原來我們看神經網絡兩層、三層,今天可以幾十層、上百層,甚至有上億的參數,而人腦是100億個神經元,所以我們依然要提高算法能力。第二個,大數據時代,機器可以學習更多的例子。比如,圖像識別,機器需要看150萬張圖片才能識別其中的邏輯,這個只能通過網絡時代的海量數據訓練實現。第三個,統計數學方面有了更好的進展。這對人工智能發展起了很大的作用。

【人工智能為何在30年后這么大的突破?】講到人工智能,最近的發展確實令人刮目相看,且有很多突破性成果。客觀來講,人工智能的算法,在三十年前基本上都存在,為什么三十年以后會有這么大的突破,叢京生教授認為有三個方面。第一個,摩爾定律使得計算的能力提高了100萬倍;比如,原來我們看神經網絡兩層、三層,今天可以幾十層、上百層,甚至有上億的參數,而人腦是100億個神經元,所以我們依然要提高算法能力。第二個,大數據時代,機器可以學習更多的例子。比如,圖像識別,機器需要看150萬張圖片才能識別其中的邏輯,這個只能通過網絡時代的海量數據訓練實現。第三個,統計數學方面有了更好的進展。這對人工智能發展起了很大的作用。

【為什么要做人工智能芯片FPGA?】FPGA(Field-Programmable Gate Array可編程的邏輯陣列,聽起來比較晦澀加之芯片的設計一直很神秘化,但實際上FPGA恰恰是一個很大眾化的芯片,可以在辦公室、家里或實驗室隨時隨地進行設計和編程,出了錯誤也可以及時更正,主要的難點就是編程部分,需要一定的硬件語言才能編這種芯片。另外,FPGA它是作為專用集成電路(ASIC)領域中的一種半定制電路而出現的,可以做加密和解密處理,還能提高效率,這樣既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數有限的缺點。目前FPGA可以編程為專用加速器,與通用處理器相比,可以提高300多倍計算,加之與最先進的測序的儀器結合,這個運算效率更高,即使與今天市場上24核的CPU處理器相比,FPGA至少比他快3倍;另外,這個芯片還能應用于醫療方面,它能為人體的DNA排序任務加速。“比如當癌癥被檢查出來后,我們可以做個性化定制的癌癥治療案例,根據幾十億個DNA的序列圖片,可以高效地找到解決方案和相應的藥物將突變的細胞卡住,癌細胞便不能復制了”,叢京生教授說,“經常看電視劇說一個人得了白血病肯定就不行了,但實際上其中有20%的敗血病在今天基本上可以100%治愈。”與此同時,科學家認為癌細胞也很聰明,你把這一塊卡住,它就變變變,從別的地方出來,像一個貓捉老鼠的游戲,但我們也可以用一堆處理器來生成序列圖片。另外,還有一些癌癥因為不確定是哪個基因突變,需要提取海量的基因來進行測試,光是計算這一步,用最快的因特爾的處理器要用170個小時,基本上約同于一個周,但現在我們因為有這個FPGA芯片基本上可以加速到4、5個小時,像驗血一樣,當天就可以知道結果。

轉載請注明來自“科普中國”

作者:曾丹

【為什么要做人工智能芯片FPGA?】FPGA(Field-Programmable Gate Array可編程的邏輯陣列,聽起來比較晦澀加之芯片的設計一直很神秘化,但實際上FPGA恰恰是一個很大眾化的芯片,可以在辦公室、家里或實驗室隨時隨地進行設計和編程,出了錯誤也可以及時更正,主要的難點就是編程部分,需要一定的硬件語言才能編這種芯片。另外,FPGA它是作為專用集成電路(ASIC)領域中的一種半定制電路而出現的,可以做加密和解密處理,還能提高效率,這樣既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數有限的缺點。目前FPGA可以編程為專用加速器,與通用處理器相比,可以提高300多倍計算,加之與最先進的測序的儀器結合,這個運算效率更高,即使與今天市場上24核的CPU處理器相比,FPGA至少比他快3倍;另外,這個芯片還能應用于醫療方面,它能為人體的DNA排序任務加速。“比如當癌癥被檢查出來后,我們可以做個性化定制的癌癥治療案例,根據幾十億個DNA的序列圖片,可以高效地找到解決方案和相應的藥物將突變的細胞卡住,癌細胞便不能復制了”,叢京生教授說,“經常看電視劇說一個人得了白血病肯定就不行了,但實際上其中有20%的敗血病在今天基本上可以100%治愈。”與此同時,科學家認為癌細胞也很聰明,你把這一塊卡住,它就變變變,從別的地方出來,像一個貓捉老鼠的游戲,但我們也可以用一堆處理器來生成序列圖片。另外,還有一些癌癥因為不確定是哪個基因突變,需要提取海量的基因來進行測試,光是計算這一步,用最快的因特爾的處理器要用170個小時,基本上約同于一個周,但現在我們因為有這個FPGA芯片基本上可以加速到4、5個小時,像驗血一樣,當天就可以知道結果。

轉載請注明來自“科普中國”

作者:曾丹

摩爾定律盡頭:算法加速仍有較大空間,期待量子計算

圖文簡介

【什么是摩爾定律?】摩爾定律起始于Gordon Moore在1965年的一個預言,當時他看了因特爾公司做的幾個芯片,他覺得18到24個月可以把晶體管的個數翻一番。只是看了這幾個數據,沒想到這么一個簡單的預言成真了,下面幾十年一直按這個節奏往前走,成了一個定律。這真是一個了不起的預言,這就意味著每次翻一番晶體管的個數是呈...

- 來源: 科普中國頭條推送

- 上傳時間:1970-01-01

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助