一個由美籍華人科學家領導的研究團隊發現了馬約拉納費米子存在的證據。馬約拉納費米子是一類沒有反粒子的粒子,或者說正反同體的粒子。這一發現證實了意大利理論物理學家埃托雷·馬約拉那在80年前的猜想,將會給當前的量子理論帶來巨大的變化。美國斯坦福大學物理學教授張首晟作為資深作者之一,在《科學》雜志發表了一篇研究論文,和他的同事一起提出了關于馬約拉納費米子的實驗計劃,本次發現就是根據這項計劃得以實現的。“我們的團隊準確地預測了找到馬約拉納費米子的地方,以及應當尋找哪些東西來作為這種粒子存在的確鑿證據,”張首晟說:“這一發現終結了基礎物理學領域最全面的科學探尋之一,并且這種探尋已經跨越了80年。”

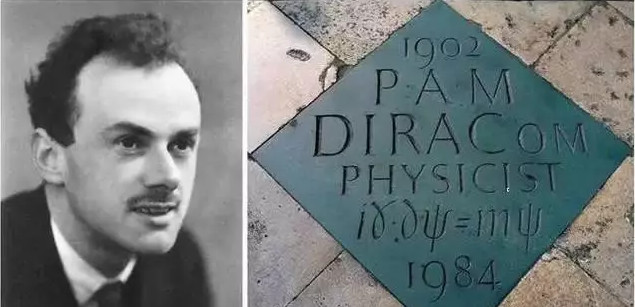

跨越80年的探尋1928年,英國理論物理學家保羅·狄拉克做出了一項驚人預測,即宇宙中的每個基本粒子必然有相對應的反粒子。他認為,當粒子和反粒子相撞時,它們會相互湮滅,進而釋放出能量。幾年后,美國物理學家菲利普·安德松偶然發現了第一個反物質粒子,即電子的反粒子-正電子。1937年,意大利物理學家埃托雷·馬約拉納預測,在一個名為費米子(包括質子、中子、電子、中微子和夸克)的粒子類別中,應該存在一類自身沒有反粒子的粒子。斯坦福大學與加州大學聯手合作,在加州大學歐文分校副教授夏晶和加州大學洛杉磯分校教授王康隆領導下,一個研究小組在實驗室對奇特的物質進行了一系列實驗,最終第一次發現了馬約拉納費米子存在的確實證據。馬約拉納的預測僅適用于不含電荷的費米子,如中子和中微子。科學家已經發現了中子的反粒子,他們有充分的理由相信中微子可能就是自己的反粒子。

跨越80年的探尋1928年,英國理論物理學家保羅·狄拉克做出了一項驚人預測,即宇宙中的每個基本粒子必然有相對應的反粒子。他認為,當粒子和反粒子相撞時,它們會相互湮滅,進而釋放出能量。幾年后,美國物理學家菲利普·安德松偶然發現了第一個反物質粒子,即電子的反粒子-正電子。1937年,意大利物理學家埃托雷·馬約拉納預測,在一個名為費米子(包括質子、中子、電子、中微子和夸克)的粒子類別中,應該存在一類自身沒有反粒子的粒子。斯坦福大學與加州大學聯手合作,在加州大學歐文分校副教授夏晶和加州大學洛杉磯分校教授王康隆領導下,一個研究小組在實驗室對奇特的物質進行了一系列實驗,最終第一次發現了馬約拉納費米子存在的確實證據。馬約拉納的預測僅適用于不含電荷的費米子,如中子和中微子。科學家已經發現了中子的反粒子,他們有充分的理由相信中微子可能就是自己的反粒子。

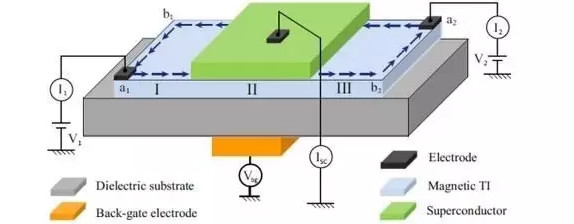

尋找“準粒子”大約十年前,科學家意識到,在一些材料物理學實驗中也可能會產生馬約拉納費米子。他們一直在尋找的是“準粒子”——由超導材料中電子的集體行為產生的粒子式激發,能夠以100%的效率傳導電力。根據愛因斯坦著名的E = mc2方程式,產生這些準粒子的過程類似于能量在真空中變成存在時間極短的“虛擬”粒子,并再次變回能量的方式。

尋找“準粒子”大約十年前,科學家意識到,在一些材料物理學實驗中也可能會產生馬約拉納費米子。他們一直在尋找的是“準粒子”——由超導材料中電子的集體行為產生的粒子式激發,能夠以100%的效率傳導電力。根據愛因斯坦著名的E = mc2方程式,產生這些準粒子的過程類似于能量在真空中變成存在時間極短的“虛擬”粒子,并再次變回能量的方式。

雖然準粒子與自然界中發現的粒子不同,但它們仍然被認為是真正的馬約拉納費米子。在過去五年里,科學家通過這種方法取得了一些成功,并稱他們在涉及超導納米線的實驗中看到了馬約拉納費米子存在的證據。目前正在開展四個關于檢測中微子的實驗計劃,斯坦福大學物理學教授希奧爾希奧·格雷塔曾在其中一個實驗的設計和規劃方面發揮了重要作用,他表示,這些實驗結果不太可能在確定中微子是否是其自身反粒子的方面產生影響。“他們觀察到的準粒子基本上是在一種表現為馬約拉納粒子的材料中的激發。但是它們不是基本粒子,而是以人造的方式在一個專門的材料中制造出來的。”

雖然準粒子與自然界中發現的粒子不同,但它們仍然被認為是真正的馬約拉納費米子。在過去五年里,科學家通過這種方法取得了一些成功,并稱他們在涉及超導納米線的實驗中看到了馬約拉納費米子存在的證據。目前正在開展四個關于檢測中微子的實驗計劃,斯坦福大學物理學教授希奧爾希奧·格雷塔曾在其中一個實驗的設計和規劃方面發揮了重要作用,他表示,這些實驗結果不太可能在確定中微子是否是其自身反粒子的方面產生影響。“他們觀察到的準粒子基本上是在一種表現為馬約拉納粒子的材料中的激發。但是它們不是基本粒子,而是以人造的方式在一個專門的材料中制造出來的。”

獲得諾貝爾獎只是時間問題張首晟說,這一著名費米子的探索研究的純理論意義要遠超實用性,但是,馬約拉納費米子將來可在構建功能強大的量子計算機方面產生實實在在的影響。由于每個馬約拉納費米子基本上只相當于亞原子粒子的一半,所以一個量子位的信息量可以存儲在兩個獨立的馬約拉納費米子中,進而減少了一些可能擾亂它們的機會,同時也使得它們丟失了自身所攜帶的信息。湯姆森路透研究服務中心引述華人物理學家、1957年諾貝爾獎獲得者、張首晟的博士生導師楊振寧的話預測說,張首晟獲得諾貝爾物理學獎只是一個時間問題。這一新發現將有可能實現他們的預言。

獲得諾貝爾獎只是時間問題張首晟說,這一著名費米子的探索研究的純理論意義要遠超實用性,但是,馬約拉納費米子將來可在構建功能強大的量子計算機方面產生實實在在的影響。由于每個馬約拉納費米子基本上只相當于亞原子粒子的一半,所以一個量子位的信息量可以存儲在兩個獨立的馬約拉納費米子中,進而減少了一些可能擾亂它們的機會,同時也使得它們丟失了自身所攜帶的信息。湯姆森路透研究服務中心引述華人物理學家、1957年諾貝爾獎獲得者、張首晟的博士生導師楊振寧的話預測說,張首晟獲得諾貝爾物理學獎只是一個時間問題。這一新發現將有可能實現他們的預言。

版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系我們

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助