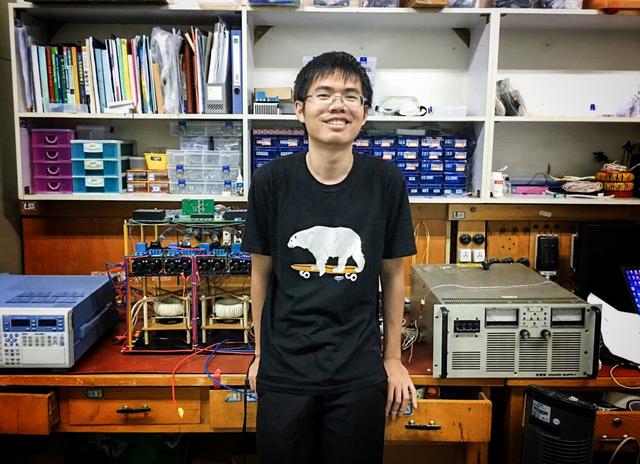

薛芃,筆名雪糕掉地,海南人,青蜜簽約作家,清華博士,研究電氣工程電力電子方向。雪糕掉地從小就喜歡看《科幻世界》,非常喜歡科幻作家飛氘,第一次讀到《去死的漫漫旅途》和《講故事的機器人》的時候,就被飛氘汪洋肆意的文風震撼了。森見登美彥也是他很喜歡的小說家,其在作品《四疊半神話大系》里講述的典型大學宅男的有趣故事讓他很有共鳴,主人公的師父樋口作為一名游走在退學邊緣的大學生仍然能生活得泰然自若,讓他特別欽佩,而其中構筑的“森見式魔幻現實主義”的世界觀尤其令他向往。當然作家們的腦洞和流暢的表達能力也是他期望達到的。他比較喜歡日本文學,尤其是推理與幻想這兩種類型,在閱讀過程中他很享受置身于作者講述的故事中,而對于特別喜歡的作家,他則會在閱讀結束后認真思考各個部分安排的用意。雪糕掉地從初中開始寫作,因為感覺人生閱歷有限不好把握純寫實的故事,所以他更偏愛寫帶著幻想色彩的故事,科幻或者奇幻,偶爾也寫寫詩,這種音樂性最強的文體能讓他感受到文字的節奏感。高中的某一天他正在看《流浪地球》,這時有個人走過來說了一句“嗯,劉慈欣好啊!”這樣的奇遇讓他結識了同樣喜歡幻想文學的好朋友,他的作品也有了真正意義上的第一個讀者。雪糕掉地開始寫一些短篇和中篇小說,然后與朋友交換作品閱讀,互相取經,閱讀量比他更大的朋友偶爾會惡作劇,故意改寫某個大神的短篇假裝是原創看他是否能發現。正因為和朋友的這種互動,他得到了很多啟發,也更有寫作的動力。如今,寫作成為了他學習之余放松的手段,寫得多了還能在寫專業報告和論文的時候可以更順利地組織語言。在雪糕掉地眼中,科幻就像是一邊講述一個不可能的故事,一邊論證著故事的真實性。“雖然科學技術的描寫在科幻中很重要,也是區分科幻和其他幻想題材的標尺,但是我個人認為‘科幻’作品中的‘科’更多時候是為‘幻’服務的,后者更貼近故事的核心。和其他幻想題材相比,科幻作品里往往有一種天然的張力,這個幻想世界里至少要有一角與我們的理性世界關聯。如果說幻想就是做夢的話,科幻就像是讓人清醒而思辨地做夢,無論是對創作者還是受眾來說,這都很有難度,但是很有意思。”作為清華大學學生科幻協會的一員,他可以在這里認識很多有意思的人,和大家分享好書好電影,還有原創部組織的寫作練習,大概每個月會給出一個主題讓大家自由創作。雪糕掉地還和清華的同學聚成一個練筆小組,相互學習交流,制定寫作目標,無法達標的同學還要贈書給其他人,折讓。雪糕掉地與我們分享他在寫科幻作品時,一般會先想展示自己腦中的一幅非現實的圖景,然后為了增添說服力,或者為了制造一種疏離感,才引入科學部分。因為受到寫詩的影響,他在寫故事時有著與眾不同的節奏感。在這次科普科幻青年之星計劃征文活動中,雪糕掉地提交了一篇科幻小說《替身》。“《替身》這個短篇基本內容就是一個人類和機器人AI互換了大腦后發生的事,類似的科幻設定其實挺常見的。個人想試著看能不能在常見的題材中找到新的看點,所以干脆設定成了一次綁架案。從被綁架等待救援,到最后被解救的過程中慢慢地展開故事。但愿讀者看完覺得這個故事內容還算有點新意。”雪糕掉地說。至于為什么會有寫這篇小說的靈感,雪糕掉地說因為最近在重看一些老小品。陳佩斯和朱時茂的《主角與配角》里頭陳佩斯有句經典臺詞:“隊長!別開槍,是我……是我呀!”看到那的時候就突然覺得——他也該試試用槍指著主角的頭——然后就有了綁架案的背景。一開始的想法只是想以旁觀者視角寫一個獲得人類軀體的AI的生活,但是雪糕掉地覺得以自己的筆力,日常生活寫起來非常乏味,也沒有懸念和新意,很多設定也不好展開。于是他用了三個周末分別改了三次稿。在最初的版本里是沒有大師兄最后被處分的,也沒有最后一個反轉。后來覺得師兄才是真正的核心人物,最后反而形象淡化了不太好。一些看過初稿的朋友也覺得原有的結局有些沒意思,就改成了現在這樣。“許多科幻作品都會寫機器人在擁有智能后和人類社會之間的種種沖突矛盾,這個命題本身可以很龐大很復雜。但在這個故事中應該可以感受到,這群機器人雖然地位與人不平等,但是受的管束其實很寬松,故事的色調整體應該也算比較明快。如果讀者看完之后能對大師兄這個有些蔫壞蔫壞的角色留有一些印象,我覺得就算成功了。”雪糕掉地如是說。