據國外媒體報道,很長時間以來,科學家一直推測太陽有一顆被稱為“涅墨西斯”(Nemesis)的伴星。這是一顆非常暗淡的褐矮星或紅矮星,會干擾太陽系以外天體的軌道,增加它們與地球碰撞的幾率。涅墨西斯是希臘神話中復仇女神的名字。有科學家認為,正是這顆太陽的伴星使一顆小行星闖入了地球軌道,并在隨后的碰撞中導致恐龍滅絕。現在,科學家首次發現了涅墨西斯星可能存在于宇宙某處的證據,一項新研究指出,所有恒星可能都是成對誕生的。加州大學伯克利分校的研究者稱,他們現在很“肯定”恒星誕生時都有一個“孿生同胞”。許多恒星都有同伴,包括離我們最近的三合星系統——南門二(Alpha Centauri)。長期以來,天文學家一直試圖解釋聯星和三合星系統的存在,并推測某些聯星會分裂形成單個恒星。最令天文學家感興趣的問題之一,便是太陽可能存在的伴星,即涅墨西斯星。現在還沒有確切的證據表明這顆伴星的存在。

這張無線電圖像顯示了一個三合星系統正在英仙座分子云的一個塵埃盤內部形成。圖像由阿塔卡馬大型毫米波/亞毫米波陣列獲得。不過,在對英仙座中近期形成的恒星進行觀測之后,科學家又重新燃起了尋找涅墨西斯星的熱情。研究人員設計一個數學模型,發現對英仙座恒星的觀測結果只能用所有恒星都成對誕生來解釋。“我們是說,沒錯,很可能存在一顆涅墨西斯星,在很久以前,”參與研究的加州大學伯克利分校天文學家史蒂文·斯塔勒(Steven Stahler)說,“我們運行了一系列統計學模型,看是否能得出英仙座分子云內所有分區的單個恒星和聯星的相對數量,而唯一能產生數據的模型,其中所有的恒星最初都是遠距雙星。之后,這些聯星系統在一百萬年的時間里或者收縮,或者分離。”在這項研究中,“遠距”意味著兩顆恒星之間的距離超過500天文單位(AU)。1個天文單位相當于太陽和地球之間的平均距離,約為1.5億千米。對于太陽來說,它與遠距雙星同伴的距離將是它與太陽系中最遙遠行星——海王星——距離的17倍。根據天文學家的模型,太陽的伴星很可能已經逃脫并混入了銀河系中其他恒星的行列之中,無法再被看到。“許多恒星會以成對的形式誕生,這一想法此前就有人提出過,但問題在于:這樣的恒星有多少?”研究小組領導者、史密松天體物理臺的薩拉·薩達維(Sarah Sadavoy)說,“根據我們的簡單模型,我們可以說,幾乎所有的恒星都是成對誕生的。英仙座分子云通常被視為一片典型的低質量恒星形成區域,但我們的模型還需要在其他星云中進行檢驗。”斯塔勒表示,所有恒星都是成對或成團誕生的概念,其意義不止在于恒星的形成,也將對星系的起源有所啟發。目前,該研究的結果已經被《皇家天文學會月報》接收,即將發表。

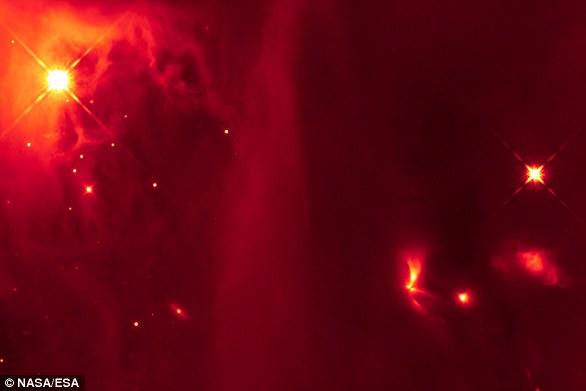

這種紅外圖像中有一個扇形的明亮天體(右下),據推測是一個聯星系統,兩顆恒星相互作用時會發出光脈沖。這個原始的聯星系統位于英仙座分子云的IC348區域。

巴納德68(Barnard 68)暗分子云充滿了氣體和塵埃,阻擋了內部所形成的恒星,以及位于其背后的恒星和星系的光線。這個恒星“溫床”只能通過無線電波進行探測。恒星的誕生天文學家早在幾十年前就已經知道,恒星誕生于橢圓形的致密云核(dense cloud core)之內,這些孕育年輕恒星的溫床散布于主要由分子氫構成的廣闊星云之中。在光學望遠鏡的視野中,這些致密云核所在的區域就像是星空中的孔洞,因為其中的塵埃和氣體會阻擋來自內部恒星和更遙遠恒星的光線。然而,這些致密云核可以被無線電望遠鏡探測到,因為其內部的低溫塵埃顆粒會發出不受阻擋的無線電波。利用世界上最先進望遠鏡采集的數據,科學家得以對恒星誕生有更進一步的了解。他們發現,唯一能解釋觀測結果的方法,是假設所有質量與太陽差不多的恒星都以致密云核中的聯星系統為開端,后來有大約60%的聯星會隨著時間推移而分解,其余的會收縮形成更緊密的聯星系統。“隨著橢圓形云核的收縮,其中密度最高的部分會擠向中間,圍繞中軸形成兩個高密度中心,”斯塔勒說,“到達某種程度時,這些中心會由于自身引力的作用而塌縮,形成0級原恒星(最年輕的恒星)。在我們的模型中,單個低質量的類太陽恒星并不是最原始的,它們只是聯星分裂后的結果。”編輯:p_xiaojtan