2016年,史蒂芬·霍金在英國BBC廣播公司里斯講演中向大眾講解黑洞,其中他談及了“黑洞無毛定理”,使得黑洞研究變得極度純粹,并直擊自然的核心奧妙。黑洞里面真的什么都沒有嗎?《黑洞不是黑的》這本書便是這系列講演的文字整理,并由BBC新聞科學編輯大衛·舒克曼(以下簡稱“DS”)導讀,用極簡的講述,告訴我們一個不同以往的黑洞。最近,這本書的中文版推出,澎湃新聞獲得授權摘錄其中一章。

當約翰·惠勒[1]在1967年引進“黑洞”這個術語時,它取代了早先的“凍星”的名字。惠勒新造的詞強調,坍縮恒星殘余本身是有趣的,而與它們如何形成無關。新名字很快就流行起來。這個詞讓人聯想到某種黑暗而神秘的東西。但是,法國人,模式化的法國人,卻察覺到了這個詞更下流的一層意思。他們排斥TrouNoir這個名字好多年(TrouNoir:法語中的黑洞,在某些俚語當中也會被用作罵人的話),斷定這是個淫穢的詞語。不過,這就像要抵制LeWeekend(法語中的周末,源自英語)和其他法式英語一樣。最終他們只好屈服。何人能夠抵制一個如此大獲全勝的名字呢?在黑洞外部,你不可能知道它里面是什么。你能把電視機、鉆戒甚至你最恨的敵人扔進一個黑洞,可黑洞所能記憶的一切只不過是總質量、旋轉的狀態和電荷。約翰·惠勒把這一原理形象地稱為“黑洞無毛”而聞名。而對法國人來說,這正坐實了他們的猜疑。

當約翰·惠勒[1]在1967年引進“黑洞”這個術語時,它取代了早先的“凍星”的名字。惠勒新造的詞強調,坍縮恒星殘余本身是有趣的,而與它們如何形成無關。新名字很快就流行起來。這個詞讓人聯想到某種黑暗而神秘的東西。但是,法國人,模式化的法國人,卻察覺到了這個詞更下流的一層意思。他們排斥TrouNoir這個名字好多年(TrouNoir:法語中的黑洞,在某些俚語當中也會被用作罵人的話),斷定這是個淫穢的詞語。不過,這就像要抵制LeWeekend(法語中的周末,源自英語)和其他法式英語一樣。最終他們只好屈服。何人能夠抵制一個如此大獲全勝的名字呢?在黑洞外部,你不可能知道它里面是什么。你能把電視機、鉆戒甚至你最恨的敵人扔進一個黑洞,可黑洞所能記憶的一切只不過是總質量、旋轉的狀態和電荷。約翰·惠勒把這一原理形象地稱為“黑洞無毛”而聞名。而對法國人來說,這正坐實了他們的猜疑。

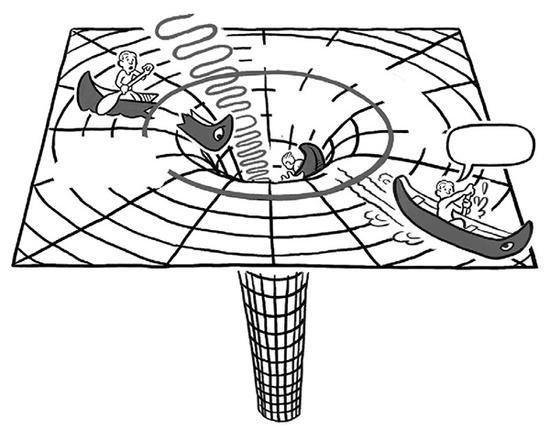

黑洞是有邊界的,我們稱之為事件視界。在視界上,引力的大小恰好足以把光拉曳到視界內并防止它逃逸。因為沒有任何東西的速度比光還快,因此經過視界的所有其他東西也必然會被引力拉曳回去。穿過事件視界跌落到黑洞內部有點像乘獨木舟順尼亞加拉瀑布而下。在瀑布上游,如果你槳劃得足夠快,就能夠逃脫掉下瀑布的命運,然而一旦到達了瀑布邊緣,再怎么劃槳都無濟于事了,無法返回。你越靠近瀑布,水流就越急。這意味著,水流拉獨木舟前部的力量比拉后部的力量更強大。當前后的拉力相差太多時,獨木舟就將面臨被拉斷的危險。黑洞的情形也是類似的。如果你腳在前而頭在后向一個黑洞落去,因為腳更接近黑洞,腳所在處的引力比頭所在處的引力更大。這個力差將導致你的身體沿著縱向被拉長,而橫向被擠瘦。如果這個黑洞擁有幾倍我們太陽的質量,那么在你抵達視界之前就已被撕開并變成像意大利面條那么細。然而,倘若你向質量大得多的黑洞落去,比如質量是太陽質量的100萬倍的黑洞,你就將輕而易舉地到達視界。因此,如果你要探索黑洞的內部,確保選取一個大的。在我們銀河系中心就存在一個質量約為400萬個太陽質量的黑洞。DS:科學家們相信,在幾乎所有星系的中心都有一個巨大的黑洞——鑒于這個觀念的有關特征首次被確認也才是不久以前的事,更讓人感到了這個觀念多么令人驚奇。盡管在你落入黑洞時,自己不會注意到任何特異之事,但是在遠處觀察你掉入黑洞過程的人永遠看不到你越過事件視界的瞬間。在這個觀察者的眼里,越接近視界,你運動的速度就顯得越緩慢,而且就在外頭徘徊。觀測者眼里的你也會隨著接近視界的過程變得越來越紅,越來越暗淡,直到你實際上從他的視野里消失。就外部世界而言,你已經永遠消失了。

黑洞是有邊界的,我們稱之為事件視界。在視界上,引力的大小恰好足以把光拉曳到視界內并防止它逃逸。因為沒有任何東西的速度比光還快,因此經過視界的所有其他東西也必然會被引力拉曳回去。穿過事件視界跌落到黑洞內部有點像乘獨木舟順尼亞加拉瀑布而下。在瀑布上游,如果你槳劃得足夠快,就能夠逃脫掉下瀑布的命運,然而一旦到達了瀑布邊緣,再怎么劃槳都無濟于事了,無法返回。你越靠近瀑布,水流就越急。這意味著,水流拉獨木舟前部的力量比拉后部的力量更強大。當前后的拉力相差太多時,獨木舟就將面臨被拉斷的危險。黑洞的情形也是類似的。如果你腳在前而頭在后向一個黑洞落去,因為腳更接近黑洞,腳所在處的引力比頭所在處的引力更大。這個力差將導致你的身體沿著縱向被拉長,而橫向被擠瘦。如果這個黑洞擁有幾倍我們太陽的質量,那么在你抵達視界之前就已被撕開并變成像意大利面條那么細。然而,倘若你向質量大得多的黑洞落去,比如質量是太陽質量的100萬倍的黑洞,你就將輕而易舉地到達視界。因此,如果你要探索黑洞的內部,確保選取一個大的。在我們銀河系中心就存在一個質量約為400萬個太陽質量的黑洞。DS:科學家們相信,在幾乎所有星系的中心都有一個巨大的黑洞——鑒于這個觀念的有關特征首次被確認也才是不久以前的事,更讓人感到了這個觀念多么令人驚奇。盡管在你落入黑洞時,自己不會注意到任何特異之事,但是在遠處觀察你掉入黑洞過程的人永遠看不到你越過事件視界的瞬間。在這個觀察者的眼里,越接近視界,你運動的速度就顯得越緩慢,而且就在外頭徘徊。觀測者眼里的你也會隨著接近視界的過程變得越來越紅,越來越暗淡,直到你實際上從他的視野里消失。就外部世界而言,你已經永遠消失了。

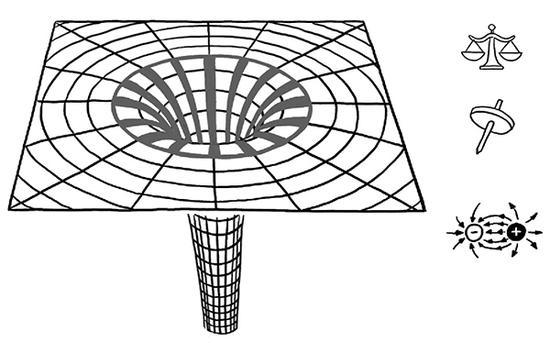

DS:由于光不能從黑洞逃逸出來,從遠處觀察你的任何人都無法真正地目擊你越過視界的過程。在太空中沒人能聽見你的尖叫;而在黑洞里,沒人能看到你失蹤。1970年的一個數學發現,極大地推動了我們對這些神秘現象的理解。這就是事件視界——即圍繞黑洞的邊界區域——的表面積具有如下性質,當額外的物質或輻射落入黑洞時,事件視界的面積總會增加。這個性質暗示,黑洞的事件視界面積和傳統牛頓物理之間,特別是和熱力學中的熵的概念之間存在相似之處。你可以將熵理解為對于一個系統的混亂程度的測度,或者等效地,是對其精確的態的知識的缺失。著名的熱力學第二定律斷言,熵總是隨時間增加。1970年的發現首次暗示了視界面積和熵之間的關鍵聯系。DS:熵增意味著任何有序的事物隨時間流逝而變得較混亂無序的傾向——打個比方,就像整齊壘著的磚頭形成一堵墻(低熵),隨著時間流逝,這堵墻最終將變成一堆雜亂的塵埃(高熵)。而這個從有序到混亂的過程可由熱力學第二定律來描述。雖然熵和事件視界面積之間存在明顯的聯系,但面積怎么會和黑洞本身的熵等同,對我們來說卻一點都不清楚。黑洞的熵指的是什么呢?1972年,雅各布·柏肯斯坦提出了一個關鍵的設想,那時他是普林斯頓大學的一名研究生,后來在耶路撒冷的希伯來大學任教。其來龍去脈如下。當引力坍縮產生一個黑洞,它就快速地在一個靜態安頓下來,這個態只用三個參數就能表征:質量、角動量(旋轉的狀態)和電荷。除了這三個性質,黑洞不保留已坍縮的天體的任何其他細節。在宇宙學家的信息的意義上,這一定理對于信息論隱含了如下思想:在宇宙中的每個粒子和每個力對“是與否”問題都有隱含的答案。DS:在這個語境里,信息是指與一個天體相關的每個粒子和每個力的所有細節。某物越是混亂無序,它的熵越高,就需要越多的信息去描述它。正如物理學家兼廣播員吉姆·阿爾-卡里里說的那樣,一副徹底洗過的紙牌比沒洗過的擁有更高的熵,因此要描述它就需要更多得多的解釋,或者信息。

DS:由于光不能從黑洞逃逸出來,從遠處觀察你的任何人都無法真正地目擊你越過視界的過程。在太空中沒人能聽見你的尖叫;而在黑洞里,沒人能看到你失蹤。1970年的一個數學發現,極大地推動了我們對這些神秘現象的理解。這就是事件視界——即圍繞黑洞的邊界區域——的表面積具有如下性質,當額外的物質或輻射落入黑洞時,事件視界的面積總會增加。這個性質暗示,黑洞的事件視界面積和傳統牛頓物理之間,特別是和熱力學中的熵的概念之間存在相似之處。你可以將熵理解為對于一個系統的混亂程度的測度,或者等效地,是對其精確的態的知識的缺失。著名的熱力學第二定律斷言,熵總是隨時間增加。1970年的發現首次暗示了視界面積和熵之間的關鍵聯系。DS:熵增意味著任何有序的事物隨時間流逝而變得較混亂無序的傾向——打個比方,就像整齊壘著的磚頭形成一堵墻(低熵),隨著時間流逝,這堵墻最終將變成一堆雜亂的塵埃(高熵)。而這個從有序到混亂的過程可由熱力學第二定律來描述。雖然熵和事件視界面積之間存在明顯的聯系,但面積怎么會和黑洞本身的熵等同,對我們來說卻一點都不清楚。黑洞的熵指的是什么呢?1972年,雅各布·柏肯斯坦提出了一個關鍵的設想,那時他是普林斯頓大學的一名研究生,后來在耶路撒冷的希伯來大學任教。其來龍去脈如下。當引力坍縮產生一個黑洞,它就快速地在一個靜態安頓下來,這個態只用三個參數就能表征:質量、角動量(旋轉的狀態)和電荷。除了這三個性質,黑洞不保留已坍縮的天體的任何其他細節。在宇宙學家的信息的意義上,這一定理對于信息論隱含了如下思想:在宇宙中的每個粒子和每個力對“是與否”問題都有隱含的答案。DS:在這個語境里,信息是指與一個天體相關的每個粒子和每個力的所有細節。某物越是混亂無序,它的熵越高,就需要越多的信息去描述它。正如物理學家兼廣播員吉姆·阿爾-卡里里說的那樣,一副徹底洗過的紙牌比沒洗過的擁有更高的熵,因此要描述它就需要更多得多的解釋,或者信息。

柏肯斯坦定理意味著,在引力坍縮中,大量信息被丟失了。例如,黑洞最后的態與坍縮物體是由正物質還是反物質構成無關,與坍縮物體是球狀的還是高度無規的形狀無關。換言之,一個給定質量、角動量和電荷的黑洞可由大量不同的物質位形中的任一種——包括大量不同種類的恒星當中的任意一種坍縮形成。的確,如果不考慮量子效應,那么物質可能位形的數目會是無限多的,因為黑洞可能由巨大不確定數目、具有不確定低的質量的粒子的云團坍縮而形成。不過,位形的數量真能無限多嗎?這就是量子效應參與進來之處。注釋:1.美國科學家,他在諸多方面都是歷史上推動黑洞理論的英雄。他在20世紀50年代和60年代的研究中強調,許多恒星最終會坍縮,并指出了這種可能性給理論物理學帶來的問題。他還預見到坍縮的恒星轉變成的天體,也就是黑洞的許多性質。編輯:p_xiaojtan

柏肯斯坦定理意味著,在引力坍縮中,大量信息被丟失了。例如,黑洞最后的態與坍縮物體是由正物質還是反物質構成無關,與坍縮物體是球狀的還是高度無規的形狀無關。換言之,一個給定質量、角動量和電荷的黑洞可由大量不同的物質位形中的任一種——包括大量不同種類的恒星當中的任意一種坍縮形成。的確,如果不考慮量子效應,那么物質可能位形的數目會是無限多的,因為黑洞可能由巨大不確定數目、具有不確定低的質量的粒子的云團坍縮而形成。不過,位形的數量真能無限多嗎?這就是量子效應參與進來之處。注釋:1.美國科學家,他在諸多方面都是歷史上推動黑洞理論的英雄。他在20世紀50年代和60年代的研究中強調,許多恒星最終會坍縮,并指出了這種可能性給理論物理學帶來的問題。他還預見到坍縮的恒星轉變成的天體,也就是黑洞的許多性質。編輯:p_xiaojtan

霍金BBC講演:黑洞里面真的什么都沒有嗎?

圖文簡介

2016年,史蒂芬·霍金在英國BBC廣播公司里斯講演中向大眾講解黑洞,其中他談及了“黑洞無毛定理”,使得黑洞研究變得極度純粹,并直擊自然的核心奧妙。黑洞里面真...

- 來源: 科普創客空間

- 上傳時間:2017-06-13

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助