出品:科普中國

作者:李瑞(半導(dǎo)體工程師)

監(jiān)制:中國科普博覽

每天早上,當(dāng)你擰開保溫杯喝到還冒著熱氣的咖啡時,可能不會想到——這件平常小事的背后,隱藏著一個困擾人類幾千年的問題:真空到底是什么?是真的什么都沒有,還是另有玄機?

今天,讓我們一起走進真空的世界,探索這個看似“空無一物”的空間如何深刻影響著我們的日常生活,并了解科學(xué)家們?nèi)绾卧趯嶒炇抑兄圃斐鰳O致的真空環(huán)境。

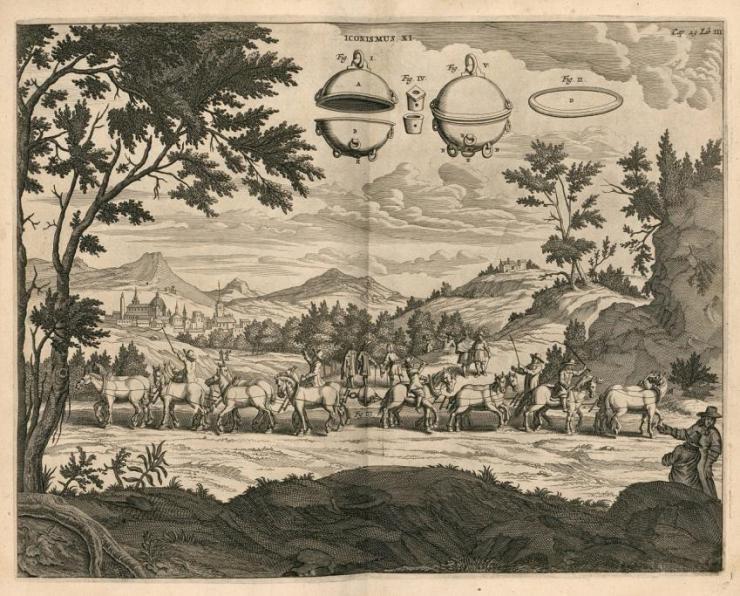

馬德堡半球?qū)嶒炏胂髨D

馬德堡半球?qū)嶒炇且粋€證明大氣壓存在的實驗。實驗者將兩個半球注滿水后合在一起,抽干其中的水使球體內(nèi)部變成真空,兩個半球便緊緊地合在了一起,需要用十幾頭馬才能再次拉開。

(圖片來源:維基百科)

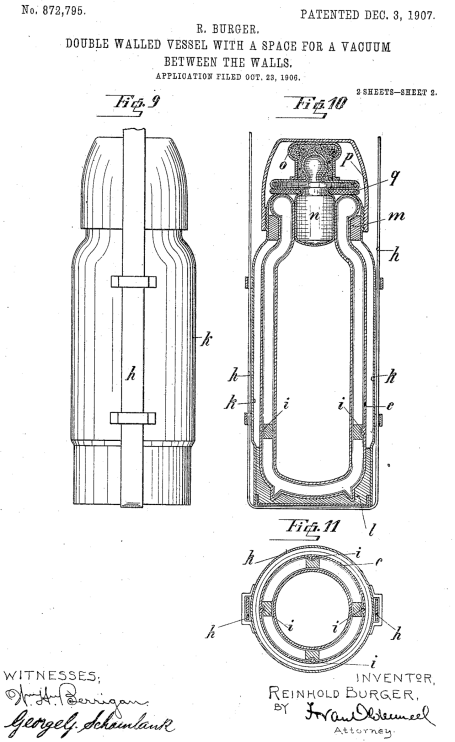

保溫杯的原型:第一次妙用真空

1892年,蘇格蘭科學(xué)家詹姆斯·杜瓦爵士在實驗室里遇到了一個棘手的問題:如何保存極低溫的液態(tài)氣體?他靈機一動,制作了一個雙層玻璃容器,把兩層玻璃之間的空氣抽掉,創(chuàng)造出一個近似真空的空間。令人驚奇的是,這個簡單的設(shè)計竟然能讓低溫液態(tài)氣體保存好幾個小時。

這就是現(xiàn)代保溫杯的原型——杜瓦瓶。它的原理其實很簡單:熱量傳遞主要通過三種方式——傳導(dǎo)、對流和輻射。當(dāng)兩層容器壁之間是真空時,沒有空氣分子,自然就阻斷了熱傳導(dǎo)和對流。再在內(nèi)壁鍍上反光層減少熱輻射,一個高效且廉價的保溫容器就誕生了。

早期保溫瓶專利中的保溫瓶原理示意圖

(圖片來源:維基百科)

今天,這一原理不僅用在保溫杯上,還廣泛應(yīng)用在各個領(lǐng)域——醫(yī)院運送疫苗的保溫箱、液化天然氣運輸船的儲罐,甚至國際空間站的隔熱層,都是利用真空來阻止熱量傳遞。可以說,正是對真空特性的巧妙利用,讓我們的生活變得更加便利。

從燈泡到顯示屏:真空技術(shù)照亮現(xiàn)代文明

如果說保溫杯展示了真空的隔熱特性,那么電燈泡則展現(xiàn)了真空的另一個重要作用——隔絕氧氣,保護燈絲。愛迪生在發(fā)明電燈泡時面臨的最大挑戰(zhàn),就是燈絲在高溫下會迅速氧化燒斷。他的解決方案是什么呢?盡可能把燈泡內(nèi)的空氣抽走,創(chuàng)造一個接近真空的環(huán)境,讓燈絲在沒有氧氣的條件下發(fā)光。

這個簡單的原理開啟了真空技術(shù)的黃金時代。20世紀初,真空管的發(fā)明讓無線電通信成為可能。收音機、電視機、早期的計算機,都依賴真空管來放大和處理信號。雖然今天晶體管已經(jīng)取代了大部分真空管,但在某些高功率、高頻率的應(yīng)用中,真空管依然不可替代。許多高端音響發(fā)燒友至今還在追捧真空管功放(功率放大器,負責(zé)將微弱的音頻信號放大到足以驅(qū)動音箱的強度,使聲音清晰響亮),認為它能帶來更溫暖、更有韻味的聲音。

更重要的是,現(xiàn)代電子工業(yè)的基石——半導(dǎo)體芯片制造,完全離不開超高真空技術(shù)。芯片制造的核心工藝,如離子注入、激光光刻、電子束光刻、物理氣相沉積等,都需要使用激光、電子束或離子束。這些帶電粒子束在普通環(huán)境中會與空氣分子碰撞而散射,根本無法精確控制。只有在高真空環(huán)境中,電子和離子才能穩(wěn)定地沿著預(yù)定軌道運動,實現(xiàn)納米級別的精確加工。

此外,許多薄膜沉積過程需要原子或分子從源材料直線飛行到硅片表面,這也只有在真空中才能實現(xiàn)。可以說,沒有真空技術(shù),就沒有今天的信息時代。

太空并不“空”:重新認識宇宙中的真空

提到真空,很多人首先想到的是外太空。確實,太空是我們能接觸到的最接近真空的環(huán)境。但即使是太空,也并非完全的“空無一物”。

在地球上空100公里的高度,大氣已經(jīng)稀薄到幾乎可以忽略,但每立方厘米的空間里仍然有大約100萬個分子。到了國際空間站運行的400公里高度,這個數(shù)字降到了約10萬個。即使在更遙遠的星際空間,每立方厘米也還有大約1個氫原子。

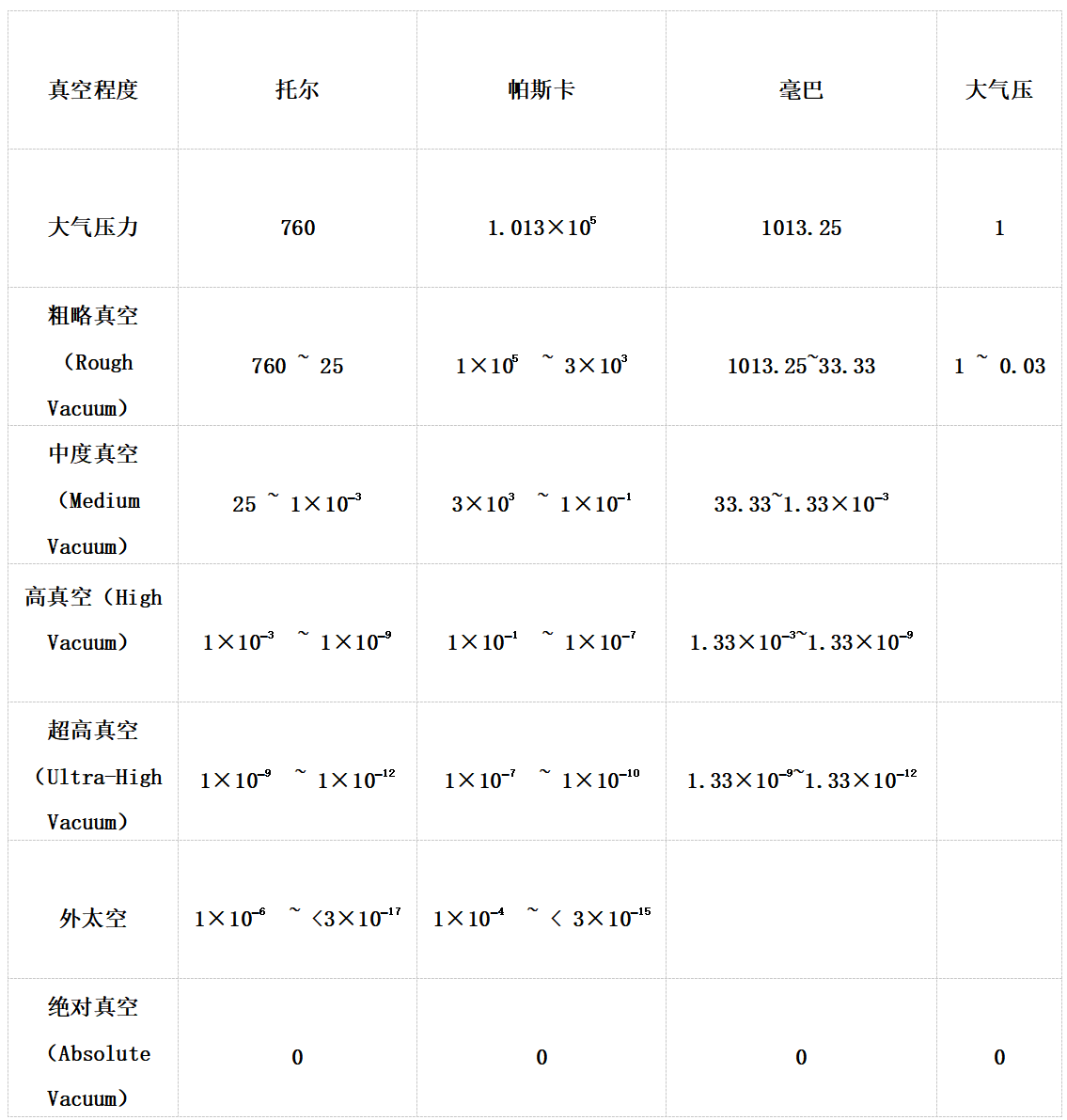

不同程度的真空

(表格來源:維基百科)

這些稀薄的物質(zhì)雖然看似微不足道,卻會對航天器產(chǎn)生實實在在的影響。比如,國際空間站每年會因為與稀薄大氣的摩擦而降低軌道高度約2公里,需要定期點火提升軌道。衛(wèi)星的太陽能電池板也會因為原子氧的轟擊而逐漸退化。

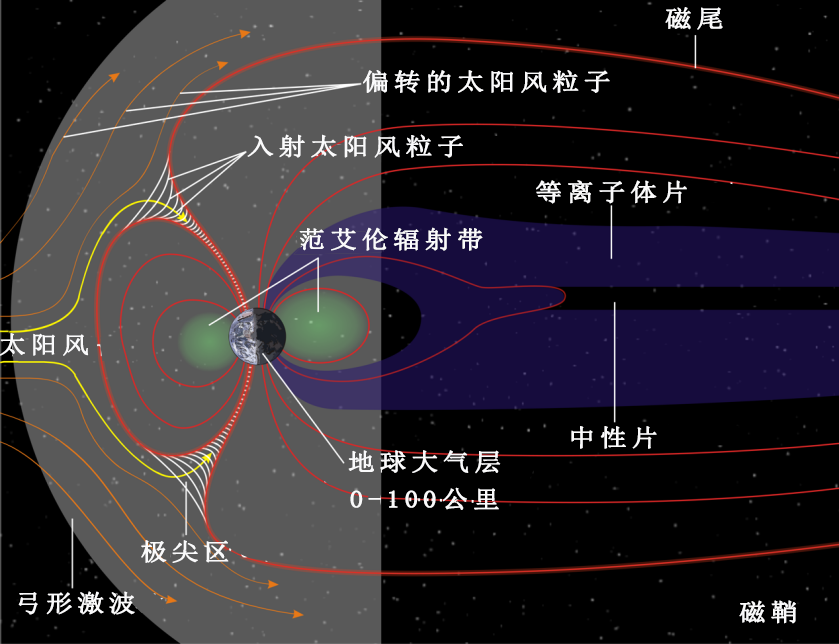

更有趣的是,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)太空中還充滿了各種“看不見”的物質(zhì):宇宙射線、太陽風(fēng)、磁場、引力波……這些都讓所謂的“真空”變得異常“擁擠”。2019年,“旅行者2號”探測器傳回的數(shù)據(jù)顯示,即使在太陽系邊緣,星際空間的壓力也比預(yù)期的要大,這表明那里的物質(zhì)密度比我們想象的要高。

地球磁層結(jié)構(gòu),說明了太陽風(fēng)與地球磁場相互作用的情況

(圖片來源:維基百科)

實驗室里的極限挑戰(zhàn):人類能制造多“空”的真空?

既然自然界中找不到絕對的真空,那么人類能在實驗室里制造出多接近“完美”的真空呢?這成了科學(xué)家和工程師們的一項極限挑戰(zhàn)。

目前,人類制造的最接近絕對真空的環(huán)境,存在于大型粒子加速器中。比如歐洲的大型強子對撞機(LHC),其27公里長的環(huán)形隧道內(nèi)部的真空度達到了10的負13次方帕斯卡。這是什么概念?如果把標準大氣壓比作珠穆朗瑪峰的高度,那么LHC內(nèi)部的壓力就相當(dāng)于一粒沙子的高度。在這樣的環(huán)境中,一個分子要飛行幾千公里才會碰到另一個分子。

從空中鳥瞰大型強子對撞機的地理環(huán)境,雖然結(jié)構(gòu)大部分在法國境內(nèi),但是主要的建筑則多在瑞士

(圖片來源:維基百科Maximilien Brice,CERN)

為了達到這樣的真空度,科學(xué)家們使用了多種技術(shù)。首先用機械泵把大部分空氣抽走,然后用渦輪分子泵繼續(xù)降低壓力,最后用離子泵、鈦升華泵等特殊設(shè)備“捕捉”剩余的分子。整個過程就像用越來越細的篩子過濾空氣,直到幾乎什么都不剩。

這種超高真空不僅用于基礎(chǔ)科學(xué)研究,在工業(yè)上也有重要應(yīng)用。比如制造高性能的真空絕熱材料、生產(chǎn)超純材料、進行表面分析等。隨著技術(shù)的進步,真空設(shè)備也在不斷朝著小型化、智能化的方向發(fā)展,讓更多領(lǐng)域能夠利用真空技術(shù)。

不斷突破新邊界的超高真空技術(shù)

2022年,中國科學(xué)院物理研究所的研究團隊在超高真空環(huán)境制備納米材料領(lǐng)域取得了重要進展——他們自主設(shè)計并搭建了一套超高真空環(huán)境下的二維材料機械剝離-堆垛系統(tǒng),成功解決了制備高質(zhì)量二維材料異質(zhì)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵難題。

這套系統(tǒng)在10^-10 mbar量級的超高真空環(huán)境中,首次實現(xiàn)了對單層黑磷的角分辨光電子能譜測量,觀察到了清晰的衍射斑點和空穴型能帶,這是國際上首次對單層黑磷進行的相關(guān)測量。

更令人矚目的是,研究團隊利用這一技術(shù)制備出了多種以前未曾報道過的二維異質(zhì)結(jié),包括Bi-2212/Si(111)、MoS2/Fe、FeSe/SrTiO3等,為探索二維材料的本征物性和界面演生現(xiàn)象提供了全新的研究平臺。這項發(fā)表在《Science Bulletin》上的研究成果表明,超高真空技術(shù)正在成為推動納米材料科學(xué)和凝聚態(tài)物理研究的重要工具,為開發(fā)新型電子、光電和自旋器件奠定了堅實基礎(chǔ)。

在大科學(xué)裝置領(lǐng)域,超高真空技術(shù)同樣發(fā)揮著不可替代的作用。2025年4月,中國科學(xué)院理化技術(shù)研究所成功研制出國內(nèi)首臺萬瓦級氦制冷機,這臺超大型低溫制冷設(shè)備能夠在液氦溫度(-269℃)下實現(xiàn)超過10000瓦的制冷量,液化模式下氦氣液化率達到驚人的3370升每小時。

其中的關(guān)鍵技術(shù)突破之一就是超大型高真空絕熱冷箱的研制——這個總長約28米、直徑超4米、重達180噸的巨型裝置,必須在超高真空環(huán)境下工作,才能有效隔絕外界熱量,確保內(nèi)部的極低溫環(huán)境穩(wěn)定。這項技術(shù)不僅將為加速器驅(qū)動嬗變研究裝置提供必需的低溫環(huán)境,助力核廢料處理這一重大科學(xué)難題的解決,還將在可控核聚變、超導(dǎo)技術(shù)等前沿領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

從微觀的二維材料研究到宏觀的大科學(xué)裝置,超高真空技術(shù)正在成為支撐我國基礎(chǔ)科學(xué)研究不斷突破的重要基石。

結(jié)語:真空——充滿可能的“空”間

回到最初的問題:真空真的是空無一物嗎?答案既是肯定的,也是否定的,這取決于我們看待真空的視角。

從實用角度看,真空確實是一個物質(zhì)極其稀薄的空間,這種“空”賦予了它獨特的性質(zhì)——隔熱、隔音、無氧化、無摩擦……正是這些特性,讓真空技術(shù)成為現(xiàn)代文明不可或缺的一部分。

從科學(xué)角度看,即使是最好的真空也不是絕對的“無”。那里仍然有稀薄的物質(zhì)、各種場和輻射,甚至可能蘊含著我們尚未理解的能量。然而,恰恰是這種“不空”激發(fā)著科學(xué)家們不斷探索,推動著技術(shù)不斷進步。

下次當(dāng)你擰開保溫杯感受熱飲的溫度,滑動手機屏幕瀏覽信息,或者仰望星空時,不妨想想真空的存在。這個看似“什么都沒有”的空間,其實正在以各種方式影響著我們的生活。而隨著科技的發(fā)展,真空必將在更多領(lǐng)域發(fā)揮作用,為人類帶來更多驚喜。畢竟,在科學(xué)的世界里,“空”未必是虛無的代稱,它的背后有著無限的可能。

來源: 中國科普博覽

內(nèi)容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽