在北半球的寒冬里,許多昆蟲都會選擇用一種特殊的方式度過漫長的低溫季節,它們不活動、不進食,幾乎讓生命進入“待機模式”。在英國萊斯特大學的實驗室里,科學家們發現了一位微小的昆蟲——寶石蜂(Nasonia vitripennis)。這種金屬光澤的小蜂,在幼蟲期會進入一種名為“滯育”的靜止狀態,仿佛為生命按下了暫停鍵。令人驚訝的是,這段早期的冬眠式等待,不僅幫助它熬過惡劣環境,還在成年后帶來了額外的生命紅利——壽命更長、分子衰老速度更慢。

這一發現提出了一個耐人尋味的問題,如果昆蟲能通過調整發育節奏來延緩衰老,人類是否也能找到類似的暫停按鈕來延緩生命時鐘的滴答聲?

衰老與表觀遺傳時鐘

衰老并不僅僅是頭發變白、皮膚松弛這樣肉眼可見的變化,更深層次的過程發生在分子層面。我們的脫氧核糖核酸(DNA)雖然在一生中序列基本不變,但會不斷累積一些化學印記,最常見的就是DNA甲基化。這些甲基化標記會隨著年齡呈現出規律性的變化,就像樹木年輪一樣記錄時間。科學家們將這種與年齡高度相關的甲基化模式,構建成一種生物學工具,表觀遺傳時鐘(epigenetic clock),它能比單純的出生日期更精準地反映一個生物的生物學年齡。

表觀遺傳時鐘不僅能預測壽命長短,還與健康狀況密切相關。例如,在人類中,表觀遺傳年齡超前的個體,往往更容易出現心血管疾病、免疫功能下降等問題。因此,如何讓這座分子時鐘走得慢一些,成為衰老研究的重要目標。

然而,并非所有實驗動物都適合這項研究。像果蠅和秀麗隱桿線蟲這樣的經典模式生物,雖然壽命短、易于實驗,但幾乎沒有完整的DNA甲基化系統,無法用來研究這一機制。相比之下,寶石蜂(Nasonia vitripennis)恰好填補了這個空白——它不僅壽命短、基因組已解析,還擁有與人類類似的DNA甲基化系統,并且可以精確操控其發育過程。這些特點讓它成為科學家探索表觀遺傳時鐘可塑性的新“明星模型”。

寶石蜂圖片(圖片來源:Wikipedia)

實驗與發現

為了驗證寶石蜂的發育暫停是否會影響衰老速度,研究團隊模擬了自然界的冬季環境,將產卵的雌蜂置于20℃低溫和每天8小時短光照的條件下,讓它們的幼蟲進入一種類似冬眠的滯育狀態,并在4℃的黑暗中維持三個月。等到氣溫和光照恢復正常,這些幼蟲才繼續發育,最終羽化為成蜂。

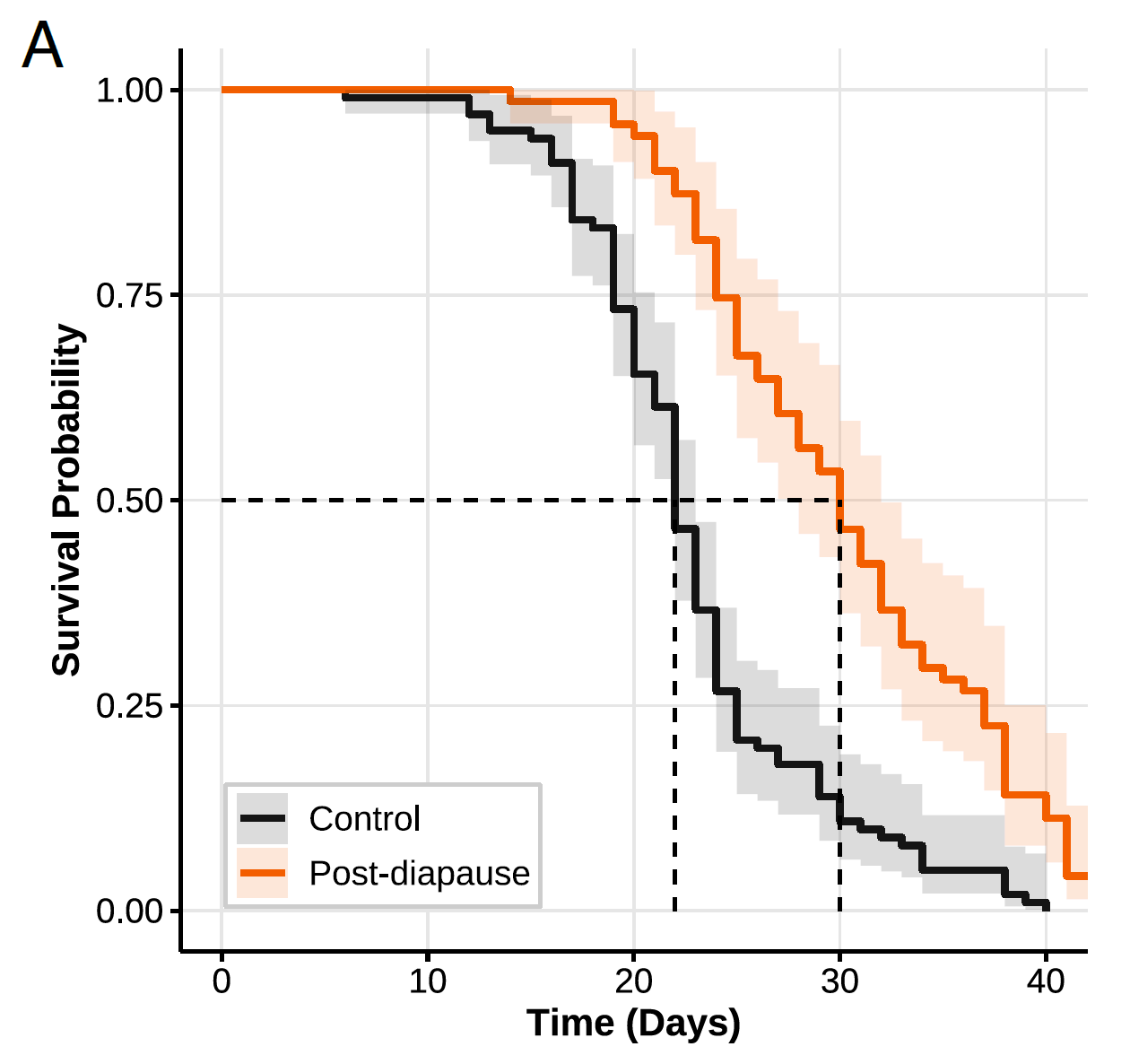

結果顯示,與未經歷滯育的同齡蜂相比,這些冬眠過的寶石蜂成年后的壽命延長了36%,死亡風險降低了約65%。在分子層面,研究人員利用全基因組亞硫酸氫鹽測序構建的寶石蜂表觀遺傳時鐘發現,滯育組成年后的分子衰老速率比對照組慢了29%。換句話說,即使時間在走,它們自己的生物學時鐘卻滴答得更慢。

幼蟲期經歷過滯育的成蜂其壽命比未滯育的同種個體更長(圖片來源:參考文獻[1])

有趣的是,在剛羽化的第6天,滯育組的表觀遺傳年齡反而略高于對照組。這可能意味著,滯育期間分子層面并非完全靜止,而是以一種極慢的速度在進行變化,或者在恢復發育時發生了DNA甲基化的重塑。但隨著成年生活的進行,滯育組的衰老曲線明顯趨緩。到第30天生命后期,滯育組的分子年齡平均比對照組年輕約2.7天,在寶石蜂短暫的生命周期里,這相當于多出了一大段寶貴時間。

進一步的基因功能分析顯示,這些變化涉及多條跨物種保守的代謝與發育調控通路,尤其是胰島素/類胰島素生長因子信號通路與哺乳動物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)通路。這些通路在哺乳動物衰老研究中同樣是延緩老化的重要靶點,提示寶石蜂的機制或許能為人類抗衰提供線索。

總結

寶石蜂的研究表明,衰老的步伐并非天生注定,早期生活經歷可以在分子層面留下長遠印記。幼蟲期進入滯育,不僅延長了成蜂壽命,還顯著減緩了表觀遺傳時鐘的運轉。這種跨物種保守的機制,揭示了環境、發育與衰老之間的深刻聯系。雖然人類不可能冬眠,但理解這些生物學規律,也許能幫助我們找到延緩衰老的新方法。

參考文獻:

[1] Foley, Erin EB, et al. "Larval diapause slows adult epigenetic aging in an insect model, Nasonia vitripennis." Proceedings of the National Academy of Sciences 122.31 (2025): e2513020122.

[2] Seale, Kirsten, et al. "Making sense of the ageing methylome." Nature Reviews Genetics 23.10 (2022): 585-605.

[3] Drew, Liam. "Turning back time with epigenetic clocks." Nature 601.7893 (2022): S20-S22.

[4] Bell, Christopher G., et al. "DNA methylation aging clocks: challenges and recommendations." Genome biology 20.1 (2019): 249.

作者丨邵文亞 福建醫科大學副教授;楊超 中國科普作家協會會員

審核丨黃乘明 中國科學院動物研究所研究員 中國野生動物保護協會理事

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃