出品:科普中國

作者:夏至(生物學博士)

監制:中國科普博覽

2025年未來科學大獎生命科學獎的揭曉,讓三位中國古生物學家站在了世界科學的聚光燈下。季強、徐星、周忠和三位科學家,用確鑿的化石證據和詳實的系統發育分析,將“鳥類起源于恐龍”從一個大膽的假說,變成了被全世界科學界廣泛接受的科學理論。這不僅是中國古生物學的驕傲,更是人類認識生命演化歷程的一次重大突破。

2025年未來科學大獎生命科學獎獲得者

(圖片來源:未來科學大獎官網)

跨越150年的科學謎題

要理解這項成就的重要性,我們需要把時鐘撥回到1868年。那一年,英國博物學家托馬斯·赫胥黎(Thomas Huxley)提出了一個在當時看來近乎荒謬的想法:天空中自由翱翔的鳥類,可能是從地面上兇猛的恐龍演化而來的。

赫胥黎是達爾文進化論的堅定支持者,被稱為“達爾文的斗犬”。他在研究了始祖鳥化石和一些小型恐龍化石后,敏銳地注意到兩者在骨骼結構上存在驚人的相似性。然而,這個觀點在當時遭到了廣泛的質疑和嘲笑。畢竟,在大多數人的認知中,恐龍是冷血的、笨重的爬行動物,而鳥類是溫血的、輕盈的飛行動物,兩者怎么可能有親緣關系?

這個爭議持續了整整一個世紀。直到1970年代,美國古生物學家約翰·奧斯特羅姆(John Ostrom)重新審視了這個假說。他通過對恐爪龍等小型獸腳類恐龍的詳細研究,發現它們與鳥類在解剖結構上有著諸多相似之處:中空的骨骼、類似的髖骨結構、相似的腕骨構造等。奧斯特羅姆大膽提出:鳥類很可能起源于一種小型的虛骨龍類恐龍。

然而,即便有了更多的骨骼證據,反對的聲音依然強烈。最關鍵的問題是:如果鳥類真的起源于恐龍,那么作為鳥類標志性特征的羽毛,是如何從恐龍的鱗片演化而來的?在恐龍身上,能找到羽毛的痕跡嗎?

遼西化石群:打開演化之門的鑰匙

答案來自中國東北的遼西地區。這里在1.2-1.3億年前是一片溫暖濕潤的湖泊地帶,火山活動頻繁。火山灰不斷沉積在湖底,為生物化石的形成創造了絕佳的條件。更重要的是,細膩的火山灰能夠保存生物體極其精細的結構,包括那些通常無法形成化石的軟組織——比如羽毛。

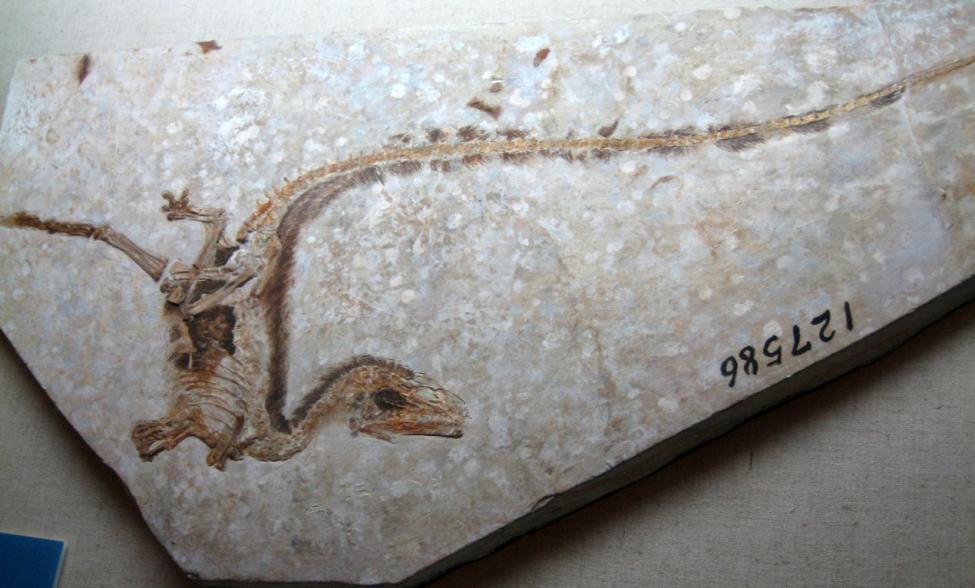

1996年,一個改變古生物學歷史的時刻到來了。時任中國地質博物館館長的季強,收到了一塊來自遼寧農民的化石標本。這塊化石乍一看并不起眼,但當季強仔細觀察后,他的心跳加速了——這是一只小型恐龍的化石,但最令人震驚的是,在恐龍的身體周圍,清晰地保存著一圈細密的纖維狀結構。

這些纖維狀結構是什么?經過仔細研究,季強確信:這就是原始的羽毛!他將這種恐龍命名為“中華龍鳥”(Sinosauropteryx)。這個名字本身就體現了這一發現的革命性——它既是龍(恐龍),又具有鳥的特征(羽毛)。

幾乎在同一時期,時任中國科學院南京地質古生物研究所研究員的陳丕基也獨立報道了類似的標本。兩位科學家的發現相互印證,世界上第一例帶羽毛的非鳥恐龍化石就這樣橫空出世,震驚了全世界的古生物學界。

中華龍鳥的正模標本陽模,注意其身上的原始羽毛痕跡。

(圖片來源:維基百科 Sam / Olai Ose / Skjaervoy)

從一到百:帶羽毛恐龍的“井噴式”發現

中華龍鳥的發現就像打開了潘多拉的盒子,更準確地說,是打開了一扇通往遠古世界的大門。在接下來的幾年里,遼西地區成為了全世界古生物學家關注的焦點,一個又一個驚人的發現接踵而至。

徐星,這位1969年出生于新疆的古生物學家,成為了這場“化石革命”的主力軍,也在日后成為了中國科學院院士。作為大名鼎鼎的“恐龍院士”,他先后發現和命名了超過70種恐龍新物種,其中許多都保存有羽毛結構。2003年1月,徐星團隊在《自然》雜志上報道了對“顧氏小盜龍”(Microraptor gui)的研究成果,這種恐龍不僅有羽毛,而且四肢都長有飛羽,能夠進行滑翔。這個發現表明,在鳥類演化的早期,可能存在過“四翼”階段。

顧氏小盜龍的化石及復原圖登上了2003年1月23日出版的《自然》雜志封面,注意其獨特的“四翼”特征。

(圖片來源:《自然》雜志官網)

周忠和,另一位獲獎者,1965年生于江蘇江都,現為中國科學院院士和美國國家科學院外籍院士。他的科研之路頗具戲劇性——1986年從南京大學地質系畢業后,他原本專攻鱘魚類化石研究。1990年代初,當他在遼寧朝陽尋找鱘魚化石時,意外發現了兩塊原始鳥類化石。憑借敏銳的科學直覺,他立即意識到這些化石的重大價值,果斷將研究方向轉向了原始鳥類。

1995年,還在美國堪薩斯大學攻讀博士學位的周忠和,與侯連海等人共同發表了一項轟動性的研究成果——他們在遼西發現并命名了“孔子鳥”(Confuciusornis)。這種生活在1.25億年前的原始鳥類,是已知最早具有無牙角質喙的鳥類,也是中生代保存最完整、數量最豐富的鳥類化石之一。孔子鳥的發現填補了從始祖鳥到現代鳥類之間的重要演化環節。

圣賢孔子鳥的化石

(圖片來源:維基百科 I, Laikayiu)

羽毛的演化之謎:從簡單到復雜的奇妙歷程

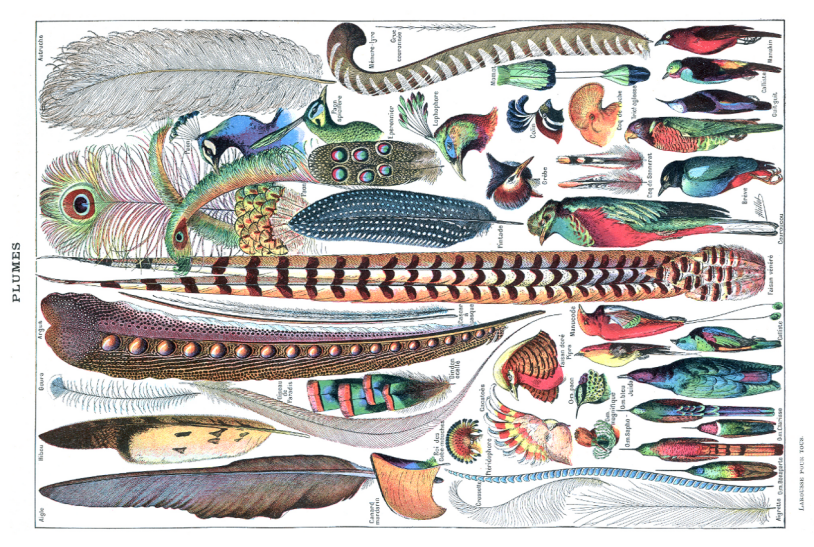

通過對大量帶羽毛恐龍化石的研究,科學家們逐漸勾勒出了羽毛演化的完整圖景。這是一個從簡單到復雜、從單一功能到多功能的漸進過程。

最原始的羽毛可能只是簡單的中空纖維,類似于現代鳥類的絨羽。中華龍鳥身上的就是這種原始羽毛。這些羽毛最初的功能可能是保溫——要知道,越來越多的證據表明,許多恐龍是溫血動物,它們需要某種隔熱結構來維持體溫。

隨著演化的進行,羽毛變得越來越復雜。出現了羽軸和羽枝,形成了扁平的羽片結構。這種結構不僅保溫效果更好,還可能用于展示和求偶。想象一下,雄性恐龍展開色彩斑斕的羽毛,向雌性炫耀,這個場景是不是很熟悉?沒錯,現代的許多鳥類仍在延續著這種求偶方式。

各種絢麗的鳥類羽毛

(圖片來源:維基百科)

最后,一些恐龍的前肢上演化出了不對稱的飛羽——這是飛行的關鍵結構。不對稱的羽毛能夠產生升力,使得這些恐龍能夠從樹上滑翔,甚至進行短距離的撲翼飛行。始祖鳥就是這個階段的代表。

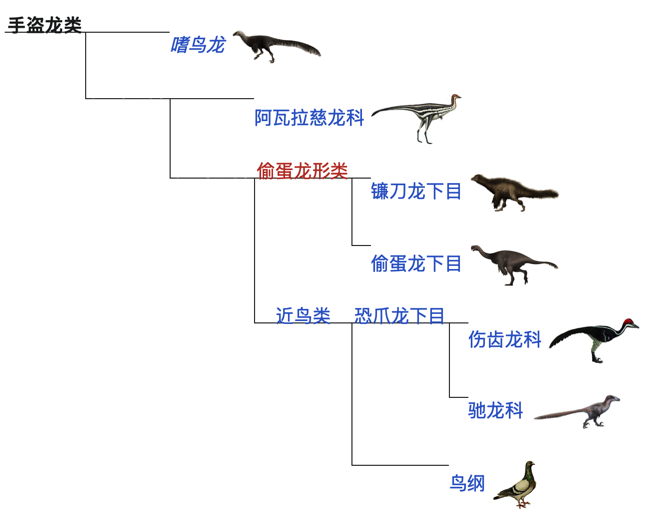

系統發育分析:構建演化家譜的科學方法

要證明鳥類起源于恐龍,僅有化石證據還不夠,還需要嚴謹的科學分析方法。這就是系統發育分析的用武之地。

系統發育分析是一種通過比較不同物種的特征,推斷它們演化關系的方法。科學家們會選擇數百個解剖學特征——骨骼的形狀、關節的構造、牙齒的排列等,對不同的恐龍和鳥類進行編碼。然后使用計算機程序,根據這些特征的相似性和差異性,構建出最可能的演化樹。

徐星和周忠和在這方面做了大量工作。他們的分析清楚地顯示,鳥類嵌套在獸腳類恐龍的演化樹中,具體來說,鳥類在進化上屬于手盜龍類的一個分支。這個結論徹底改變了我們對恐龍的認識。恐龍并沒有在6600萬年前完全滅絕,它們的一個分支——鳥類,不僅存活了下來,而且異常繁盛。今天地球上有超過10000種鳥類,從蜂鳥到鴕鳥,從企鵝到老鷹,它們都是恐龍的后代。

該演化樹是根據馬克·諾瑞爾(Mark Norell)等人在2006年的研究,以及賽里諾在2005年的定義繪制。

(圖片來源:維基百科)

中國貢獻:從追趕到引領

三位獲獎者的工作,不僅解決了一個重大的科學問題,更重要的是,他們將中國古生物學推向了世界前沿。

在1990年代之前,中國的古生物學研究雖然有著悠久的歷史,但在國際上的影響力有限。帶羽毛恐龍的發現改變了這一切。遼西成為了全世界古生物學家的“學術圣地”,中國成為了恐龍研究的中心。

更重要的是,這項研究培養了一大批優秀的青年科學家。在季強、徐星、周忠和的帶領下,新一代的古生物學家正在各個領域取得突破。他們不僅在傳統的化石發掘和描述方面表現出色,還積極引入新技術——CT掃描、同步輻射、分子古生物學等,使中國的古生物學研究始終保持在國際前沿。

未來展望:新的問題,新的挑戰

雖然“鳥類起源于恐龍”已經成為科學共識,但這個領域的研究遠未結束。新的問題不斷涌現,吸引著科學家繼續探索。

羽毛是如何在分子水平上演化的?控制羽毛發育的基因是如何從控制鱗片發育的基因演化而來的?最近的研究表明,鳥類和爬行類動物共享許多發育基因,但這些基因的表達模式發生了改變。通過研究這些基因的演化,我們可能能夠在實驗室中“重現”羽毛的演化過程。

飛行是如何影響恐龍/鳥類的大腦演化的?飛行需要復雜的神經控制系統,需要處理大量的感覺信息。最新的研究發現,在向鳥類演化的過程中,恐龍的大腦發生了顯著的改變——小腦增大、視覺中樞發達、平衡感增強。這些改變是如何發生的?它們與飛行能力的獲得有什么關系?

為什么鳥類能夠在恐龍大滅絕中存活下來?6600萬年前的小行星撞擊導致了恐龍的滅絕,但鳥類卻存活了下來。是什么讓它們如此特殊?是體型小、代謝率高、能夠飛行,還是其他什么原因?這個問題對于理解大滅絕事件的選擇性至關重要。

在系統發生學中,鳥類被歸入恐龍。

(圖片來源:維基百科)

穿越時空的生命贊歌

2025年未來科學大獎授予季強、徐星、周忠和三位科學家,不僅是對他們個人成就的認可,更是對整個中國古生物學界的肯定。他們的工作讓我們認識到,在我們頭頂飛翔的每一只鳥,都承載著恐龍的基因遺產;每一聲鳥鳴,都是來自遠古的回響。

當我們仰望天空,看到飛翔的鳥兒時,不妨想一想它們的祖先——那些長著羽毛的恐龍。它們用億萬年的時間,完成了從地面到天空的偉大征程。這是生命的奇跡,也是演化的詩篇。而破解這個奇跡密碼的,正是我們的科學家。他們用智慧和汗水,將散落的化石碎片拼接成完整的演化圖景,讓遠古的生命在我們面前復活。

在人類認識自然、理解生命的偉大征程中,中國科學家正在書寫屬于自己的輝煌篇章。

來源: 中國科普博覽

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國科普博覽

中國科普博覽