你或許聽說過這樣一句話,成年人的大腦就像一臺精密卻靜止的機器,一旦發育完成,就不再生長。這個說法曾是神經科學的普遍看法,我們出生時擁有數以億計的神經元,隨著年齡增長,只會逐漸損耗,而不會再新增。于是我們習慣了將“腦力”視為一種不可逆的資源,青春期之后,神經細胞就停止更新,我們所能做的,僅是靠鍛煉維持已有的腦力結構。

成年人大腦依然能生成新的神經元示意圖(圖片來源:作者使用AI生成)

但最近,一項發表在《科學》(Science)的研究卻撼動了這個舊觀念。科學家們發現,在人類大腦中一個關鍵的區域——海馬體,某些人竟然在中年甚至老年階段,依然在生成新的神經元。這個發現,不僅重新點燃了關于“成人神經發生”的科學爭論,也為治療阿爾茨海默病、抑郁癥等疾病帶來了前所未有的希望。

從否定到懷疑——神經科學的百年爭議

“成人不能再生神經元”這一觀念,曾在20世紀幾乎被視為常識。大多數神經科學教材會告訴你,神經元不同于皮膚細胞或腸道上皮細胞,一旦形成,其數量基本恒定,難以復制。這個觀念的根基源自上世紀早期的觀察,成年大腦中幾乎找不到有細胞分裂跡象的神經元。

然而,動物實驗卻開始撬動這塊鐵板。研究者在小鼠、恒河猴,甚至鳥類的大腦中觀察到,在海馬體中的齒狀回(dentate gyrus)區域,新生神經元確實能在成年后持續生成,并融入已有的神經網絡。這一過程不僅與記憶形成、空間導航、情緒調節有關,甚至在應激反應與抗抑郁中扮演著角色。科學家稱之為成人神經發生。

問題在于,人類的大腦遠比實驗動物復雜。在很多試圖尋找人類神經發生證據的研究中,科學家們始終面臨幾大挑戰。

證明神經再發生有很多挑戰(圖片來源:作者使用AI生成)

首先就是活體難取樣,大腦組織取樣多依賴罹患神經系統疾病的患者手術或死亡后捐贈,樣本來源有限。而動物實驗常用的如DCX神經祖細胞標記物,在人類大腦中表達情況不穩定,易與膠質細胞、內皮細胞等混淆。還有就是新生神經元稀少,就算存在,它們數量極少,難以在大腦這樣復雜的組織中被準確識別。

正因如此,從2010年代開始,圍繞人類是否存在成人神經發生形成了激烈的兩派爭論。一方研究者通過染色、放射性碳定年等方法,間接捕捉到年輕神經元的線索;而另一方則質疑這些細胞是否真的是新生神經元,還是其他類型細胞的偽裝。在2022年,一項發表于《自然》(Nature)的研究甚至得出結論,成年人的神經祖細胞幾乎完全消失,留下的只是童年時期的存貨。

直到2025年,局勢才開始轉變。一項結合單核RNA測序、空間轉錄組和機器學習的研究,首次在多位成年人的齒狀回中,定位到了完整的神經發生鏈條,從干細胞到前體細胞,再到神經母細胞。這不僅是一個技術上的突破,更可能成為終結這場長達數十年的科學爭議的“關鍵證據”。

成年神經元的“尋蹤之旅”

要在成年人大腦中找出正在出生的神經元,幾乎就像在一座圖書館中尋找尚未寫成的書——既要精準,又要小心避免誤認。2025年,來自瑞典卡羅林斯卡醫學院的研究團隊采取了一種更為系統的策略,他們不僅用了最先進的測序技術,還融合了空間定位工具與人工智能算法,終于在這場神經追蹤戰中捕捉到了決定性線索。

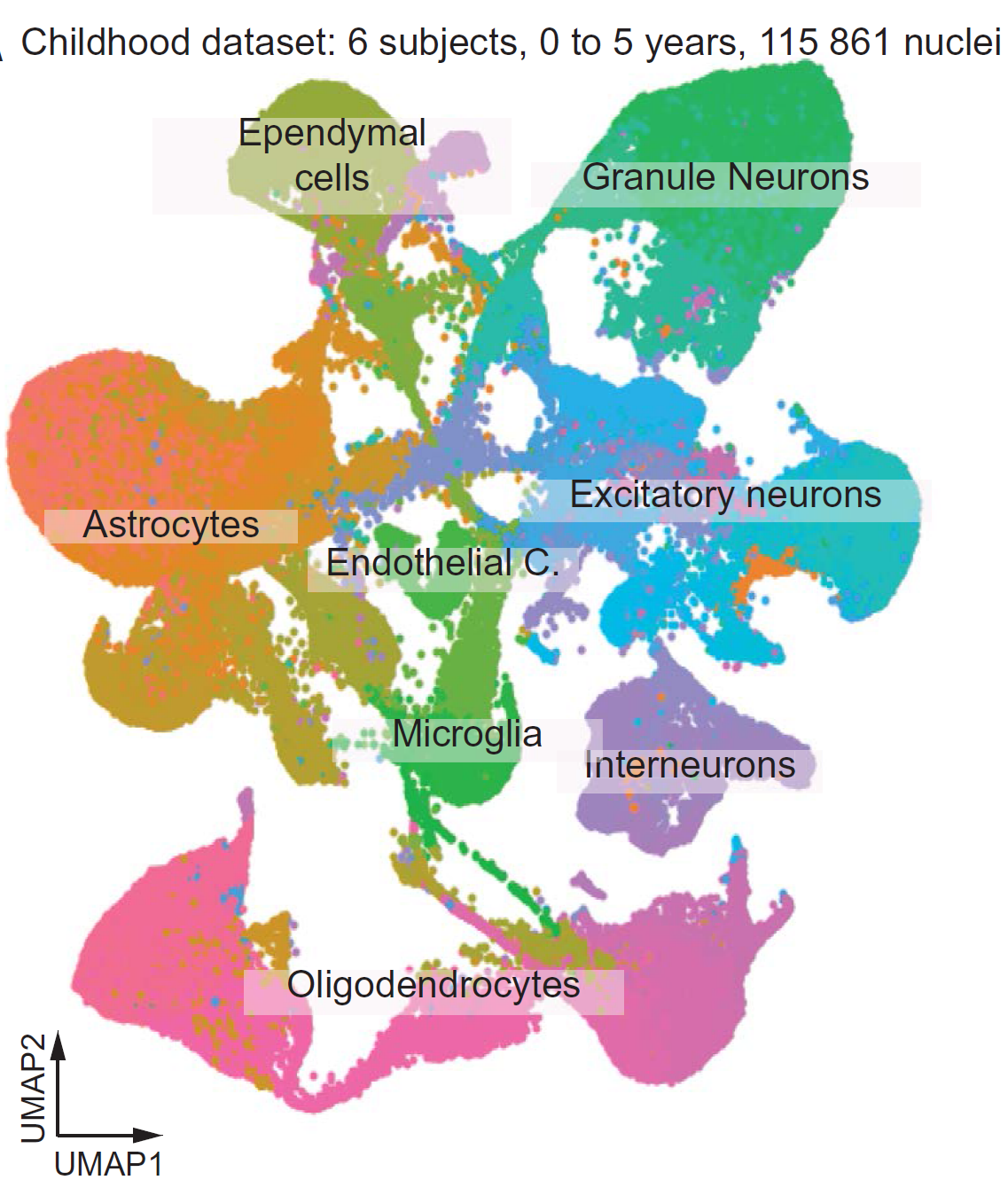

研究者對從13到78歲的19位人類捐獻者的大腦海馬體區域進行單核RNA測序(snRNA-seq),這是目前最精細的細胞表達分析技術之一。與傳統方法不同,它可以逐個細胞核讀取哪些基因正在活躍,進而判斷細胞的類型與發育狀態。他們在樣本中識別出了354個“疑似新生神經元相關細胞”,包括神經干細胞(NSCs)、中間前體細胞(INPs)、神經母細胞(Neuroblasts)。這些細胞大多出現在海馬體的齒狀回區域,也正是動物神經發生的關鍵“發源地”。

對海馬體進行單核RNA測序后獲得的整合數據的UMAP降維投影圖(圖片來源:參考文獻[1])

因為這些神經祖細胞太稀少,傳統分析很容易錯過。研究團隊采用了三種不同的機器學習模型,先在兒童樣本中通過機器學習獲取“什么樣的基因表達模式代表神經祖細胞”,再用模型去掃描成人樣本,尋找這些隱藏角色。

最終,模型將19位成人樣本中約28萬個細胞逐個篩查,識別出其中可能仍在成長中的神經祖細胞。這些細胞表現出與動物以及人類兒童中的神經元前體高度相似的分子特征,并非如膠質細胞或內皮細胞等其他類型細胞的誤認。

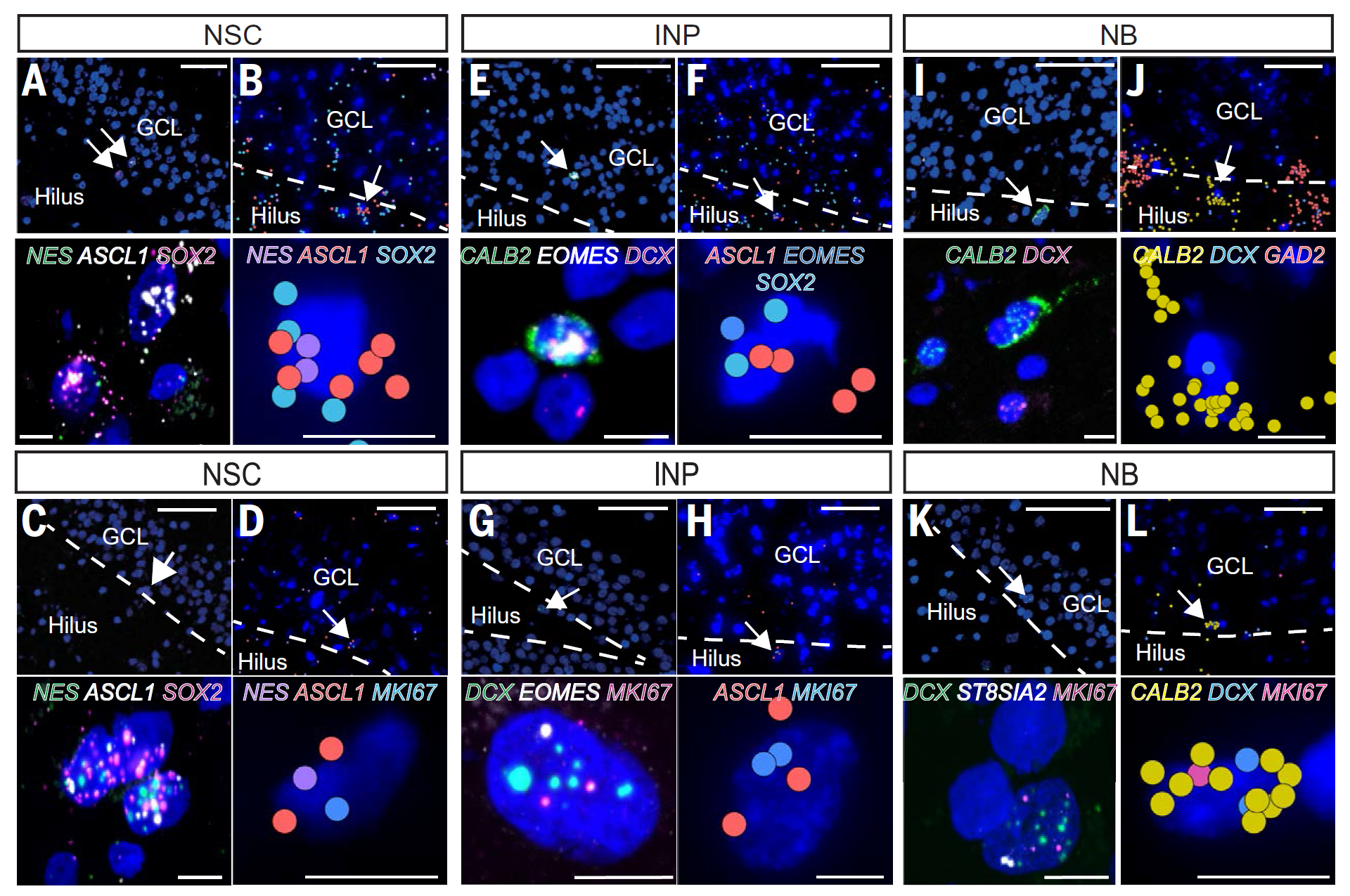

當然僅靠測序只能證明“存在”,并不足以說明這些細胞的“在哪”。于是,研究者又引入了空間轉錄組平臺以及高敏感度的RNAscope原位雜交技術,成功在組織切片中定位了這些細胞。結果發現,這些新生細胞主要集中在齒狀回顆粒層(GCL)及其鄰近的“門區”,并非散布于整個大腦。

成年人類神經祖細胞及神經發生“生態位”的單細胞轉錄組空間解析(圖片來源:參考文獻[1])

有趣的是,這些新生細胞在不同個體中出現的頻率并不一致。部分中年樣本中幾乎找不到任何神經祖細胞,而另一些個體,特別是一位58歲的健康成年人,卻顯示出相當活躍的神經發生跡象。這提示我們,成人神經再生能力也許存在顯著的個體差異,受到基因、生活方式或健康狀況的影響。

總結

我們的大腦并不如想象中那樣一成不變,即便在成年甚至老年,仍有部分人腦中悄然誕生著新的神經元。這不是簡單的“腦細胞再生”,而是一條從干細胞到成熟神經元的完整生命軌跡被逐步揭示。雖然這種現象在個體之間差異明顯,但,我們也知道,大腦仍保有更新的潛力,甚至在未來可能成為修復認知功能、抵御衰老與神經退行性疾病的重要突破口。

參考文獻:

[1] Dumitru, Ionut, et al. "Identification of proliferating neural progenitors in the adult human hippocampus." Science 389.6755 (2025): 58-63.

[2] Kempermann, Gerd, et al. "Human adult neurogenesis: evidence and remaining questions." Cell stem cell 23.1 (2018): 25-30.

[3] Zhou, Yi, et al. "Molecular landscapes of human hippocampal immature neurons across lifespan." Nature 607.7919 (2022): 527-533.

[4] Sorrells, Shawn F., et al. "Positive controls in adults and children support that very few, if any, new neurons are born in the adult human hippocampus." Journal of Neuroscience 41.12 (2021): 2554-2565.

作者丨邵文亞 福建醫科大學副教授;楊超博士

審核丨詹麗璇 廣州醫科大學附屬第二醫院神經內科教授

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃