我們常常以為,記憶力的衰退是一場不可逆的生理宿命,與年齡增長、神經退化密不可分。但你是否想過,那些看似瑣碎的日常情緒,比如一句贊美帶來的幸福感,竟可能在無聲中保護著你的大腦?

(圖片來源:作者使用AI生成)

2025年,一項覆蓋逾萬名50歲以上參與者、歷時16年的大型研究發表在《老齡與心理健康》(Aging & Mental Health)上,為這一假設提供了令人震驚的證據,心理幸福感越高的人,未來的記憶表現越好。這意味著,活得開心可能會使記憶力變好。

幸福感越高,記憶力越強?16年的科學追蹤說“是”

要驗證幸福與記憶之間是否真的有關聯,并非易事。畢竟,我們的情緒千變萬化,而記憶也受遺傳、健康、生活習慣等多重因素影響。為此,英國研究團隊借助英格蘭老齡化縱向研究(ELSA)這一國家級數據庫,展開了一項前所未有的長期追蹤。

這項研究納入了12099名年齡在50歲及以上的英國成年人,剔除了基線階段存在癡呆癥狀的個體。研究團隊在長達16年的隨訪中,每兩年評估一次受試者的心理幸福感與記憶表現。幸福感的測量基于國際公認的CASP-19量表,涵蓋控制感、自主性、自我實現與生活樂趣四大維度,記憶力則通過詞語即時回憶和延遲回憶的經典任務來量化。

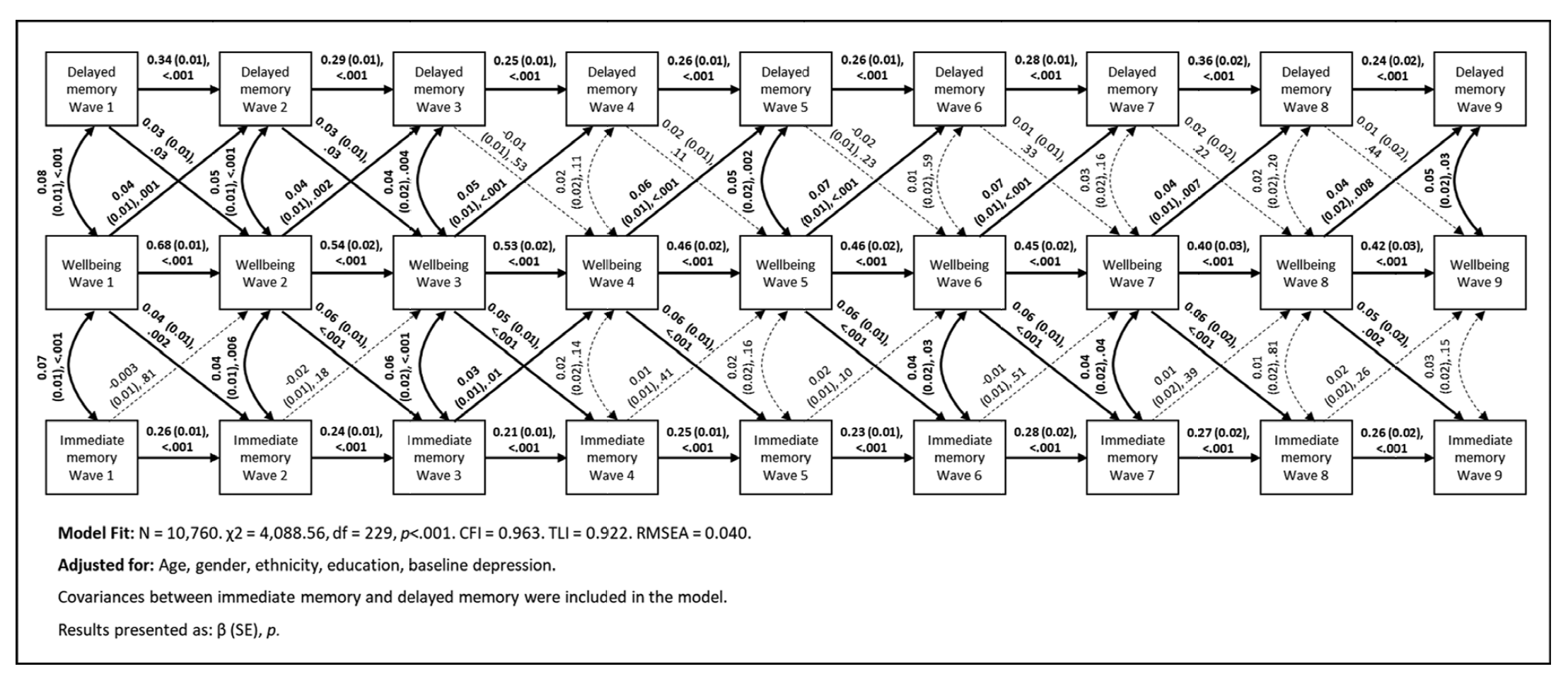

結果發現,在所有時間點上,幸福感得分越高的人,在之后的記憶測試中表現越好。無論是剛聽完詞語立即回憶,還是幾分鐘后再回憶,兩者都受益于先前的高幸福感評分。更重要的是,這種關系在統計上仍然成立,即便控制了年齡、性別、教育背景、抑郁癥狀等干擾因素后仍然穩固。

而反過來看呢?是否記憶力更好的人也會因此更加幸福?研究團隊本希望在分析中看到雙向的影響,然而數據告訴我們,并沒有強有力的證據表明記憶力會顯著影響之后的幸福感。

用于分析記憶與總體幸福感評分之間的雙向關聯的模型(圖片來源:參考文獻[1])

雖然這種影響的統計效應量不大(標準化β值約為0.04至0.07),但由于這種關系是持續16年、跨越多個波次測量、多種分析模型中都一致出現,研究人員認為它具有較好的可靠性,因此極具公共健康意義,尤其是在當今這樣一個快速老齡化的社會。

為什么好心情能護住你的記憶?

這項研究并未直接探明幸福感影響記憶的生物開關到底在哪里,但研究人員提出了多個合理的科學假設,幫助我們理解好心情如何滋養大腦。

首先,從生理機制來看,心理幸福感可能通過調節壓力反應系統,間接保護大腦。長期壓力會激活下丘腦-垂體-腎上腺軸,升高皮質醇水平,而高皮質醇被證明會損害海馬體,這是大腦中處理記憶的重要結構。而幸福感高的人往往壓力更低、睡眠更好,這些都可能降低神經系統的損耗,延緩記憶力的衰退。

其次,從行為路徑來看,幸福感往往伴隨更健康的生活方式。研究表明,感到積極的人更可能堅持鍛煉、維持社交、控制飲食和避免煙酒等高風險行為,而這些都與更好的認知功能高度相關。換句話說,幸福不僅讓你想做事,還促使你做對事。

幸福感通常伴隨更強的自我效能感和積極思維方式,這有助于個體面對生活挑戰時保持認知彈性。這種積極心態可能增強個體對認知退化的抵御能力,從而形成某種心理免疫力。

提高保護記憶和提高幸福感的建議

當然,除了研究機制,我們更關心的是:普通人可以怎么做?基于已有研究,科學家已經總結出五種實用的策略,幫助我們在日常生活中提升幸福感,從而可能間接保護記憶力:

寫日記:每天記錄三件讓你感到感激的小事,有助于增強積極情緒。

善意待人:哪怕是一次小小的幫助行為,比如給陌生人讓座,都會同時提升施予者和接受者的幸福感。

維系親密關系:與家人、朋友保持聯系,是心理健康最強有力的支撐之一。

活在當下:通過冥想、深呼吸等方式培養正念意識,減少焦慮和分心。

找到“心流”狀態:沉浸于一項讓你忘我專注的活動,比如彈琴、種花或下棋,不僅讓時間飛逝,還能提升大腦活力。

簡單的方式就能提高老年人幸福感(圖片來源:作者使用AI生成)

這些建議看似簡單,卻是建立在大量心理學與神經科學研究基礎上的行為干預方法。它們的背后,是對“幸福不僅關乎當下感受,更關乎未來健康”的全新理解。

總結

這項歷時16年的研究告訴我們,心理幸福感越高,未來的記憶表現越好,而且這種聯系并不是因為我們記得更多所以更開心,而是因為我們更幸福,才記得更牢。這為我們應對認知老化提供了全新的思路,或許真正重要的不是背多少單詞、吃多少保健品,而是認真活在當下,享受生活中的小確幸。照顧好自己的情緒,也是在照顧大腦的未來。

這一發現,不僅刷新了我們對心理健康與認知功能關系的理解,也為未來應對認知障礙提供了一個令人鼓舞的新方向。

參考文獻:

[1] John, Amber, et al. "Wellbeing and memory function: testing bidirectional associations in the English Longitudinal Study of Ageing (ELSA)." Aging & Mental Health (2025): 1-7.

作者丨劉健熙 福建師范大學副教授;楊超 博士、中國科普作家協會

審核丨邵文亞 福建醫科大學副教授

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃