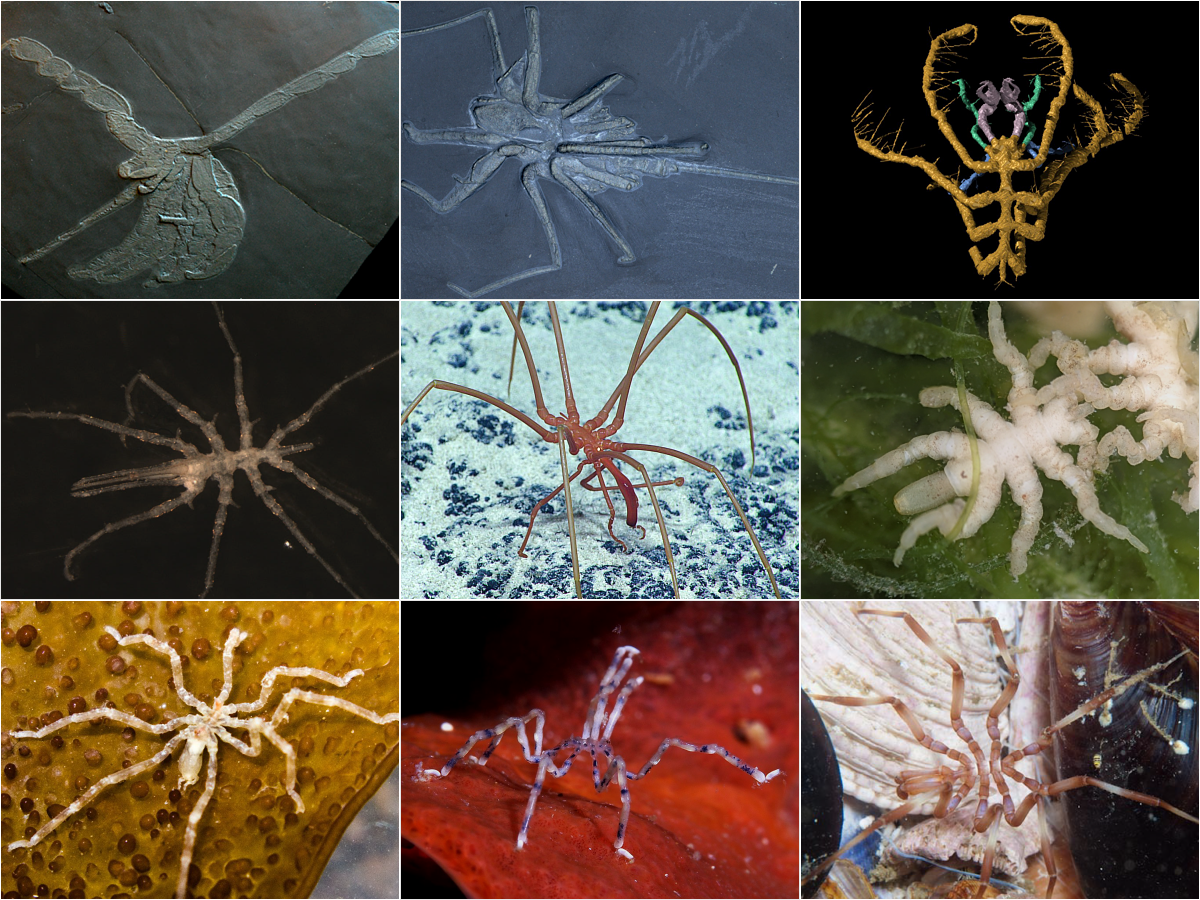

在波濤涌動的海底,一種看起來像蜘蛛的微型生物悄無聲息地穿梭在礁石與海葵之間。它們身材纖細得幾乎透明,身長不過一兩厘米,卻擁有八條比身體還長的腿,看上去像是一只蜘蛛。這些古怪生物名叫海蜘蛛(Pycnogonida),它們不是蜘蛛的親戚,而是更古老的螯肢動物家族中的一支,與蜘蛛、蝎子和鱟擁有共同祖先。

各式各樣的海蜘蛛(圖片來源:Wikipedia)

但與它們的“親戚”不同,海蜘蛛身上有太多反常之處。它們沒有明顯的腹部,軀干短小得幾乎可以忽略,它們的消化道和生殖腺,居然擠在細長的腿里生存,進化出了五對、六對步足。神奇的是,它們的嘴變成了一根吸管狀的結構,專門吸食海葵和水螅。科學家們曾一度認為,這些特立獨行的特征可能是海蜘蛛為了適應深海環境所做出的妥協。

一項最新發表在《BMC生物學》(BMC Biology)的研究揭示,海蜘蛛之所以如此另類,或許并非僅僅出于環境適應,而是與一個關鍵基因的缺失有關。

揭秘身體構型的線索:一個關鍵基因的缺失

為了破解海蜘蛛奇異身體構型的秘密,研究人員決定深入它的生命藍圖——基因組。2025年,奧地利維也納大學的團隊成功繪制出首個海蜘蛛高質量基因組,研究對象是北大西洋常見種 Pycnogonum litorale。這個基因組由57條擬染色體組成,是目前為止關于海蜘蛛最全面的分子資料庫。

成年Pycnogonum litorale海蜘蛛圖片(圖片來源:參考文獻[1])

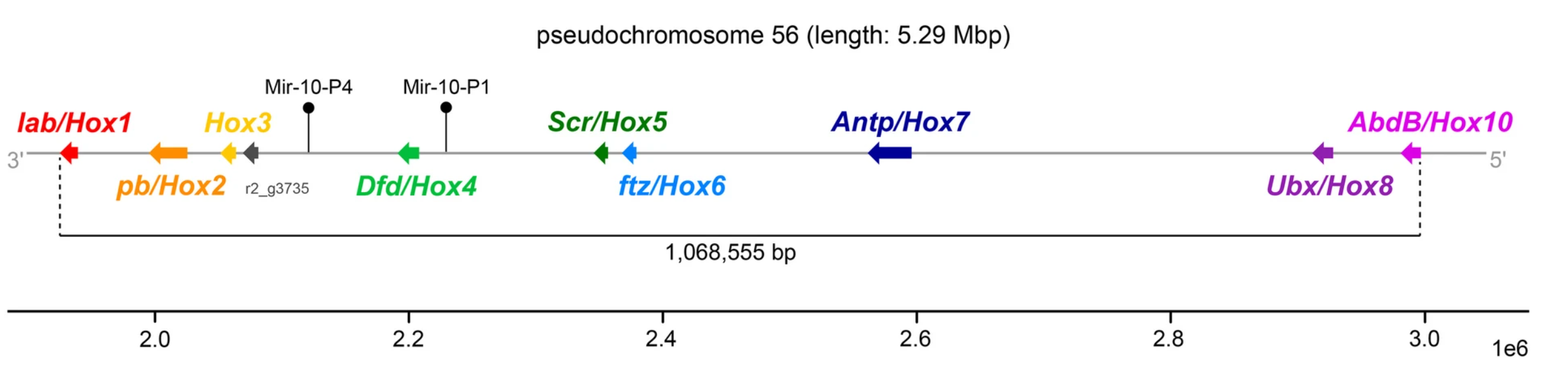

研究的焦點重要的控制發育中樞,也就是Hox基因簇。這組基因就像建筑藍圖中的編號指令,按順序控制動物胚胎從頭到尾各個身體部分的身份設定。例如,它決定哪一節長出頭、哪一節變成胸、哪一節應該是腹部。在絕大多數節肢動物中,Hox基因共有十個成員,其中一個名為abdominal-A(簡稱abdA)的基因,幾乎總是負責腹部的構建與身份識別。

然而在 P. litorale 的完整基因組中,研究者卻驚訝地發現,abdA基因徹底“消失”了。研究團隊不僅從DNA層面查找,還在多個發育階段的轉錄組數據中搜尋了該基因的表達痕跡,依然毫無蹤跡。甚至連常abdA共存的標志性microRNA也未能在其基因組中找到。

56號假染色體上Pycnogonum litorale Hox基因簇的示意圖

而最耐人尋味的是,這一基因的缺失,與海蜘蛛幾乎沒有腹部的構型,形成了高度一致的形態-遺傳關聯。一旦某些遺傳開關缺失,對應的身體結構也隨之被取消。

這種現象并非海蜘蛛獨有。科學家發現,某些螨蟲、藤壺等動物也出現了類似的后體段退化和abdA缺失的組合。

這只是個例嗎?進化背后的普遍規律

海蜘蛛 Pycnogonum litorale 并不是唯一一個與 abdA 基因缺失有關的例子。在其他節肢動物中,科學家們也發現了一種模式,身體后部結構的退化,常常伴隨著該基因的缺失或沉默。比如某些螨蟲的身體極度緊湊,腹部幾乎退化成一個小突起,其基因組中同樣找不到abdA的蹤跡。再比如藤壺這種固著生活的甲殼動物,其幼體擁有清晰的分節和腹部結構,而成體則是一個鈣質殼體,abdA在其中也表現出高度變異甚至缺失。

這樣的對應關系不禁讓人提出一個核心問題,是abdA的丟失導致了身體后部的簡化,還是身體結構先退化,abdA才失去了存在的意義?

科學界對此尚無定論,但兩種假說目前并存。一種是基因主導假說認為,abdA 本身是一種身體段命令信號,它的缺失打亂了原本的建造計劃,使得后體段無法按正常發育路徑形成,最終導致腹部消失。這就像是施工圖紙中被刪除了后半部分,自然也就不會建出房子的后墻。另一種的結構先行假說則指出,可能在某些環境中,節肢動物為了生存更有效率,主動精簡了身體結構,尤其是多余的后體段。而abdA在這種情況下就變得多余,失去功能后在演化中逐漸退化,最終從基因組中消失。不論是哪一種假說,這最終的結果就是丟失了abdA,導致的腹部縮小,并沒有影響到海蜘蛛的生存,具體說沒有影響到海蜘蛛的消化吸收。

研究 P. litorale 提供了一種支持后者的可能性。它的 Hox 基因簇排列整齊,除了abdA缺失之外,其余9個基因保持典型順序,說明這并非一次“大幅重構”的結果,也沒有檢測到基因組重排或逆向插入等全基因組重復的痕跡。而且,它的另一個重要基因 abdB 依然存在,說明后體段的極端縮減,并未“連鍋端走”整片基因區。

總結

有時候,進化最精彩的篇章不是靠新增基因寫成的,而是靠刪減。海蜘蛛那副器官藏在腿里、腹部像沒長完的奇特模樣,或許正是因為在某個遠古階段,它們的身體不再需要那個叫 abdA 的基因,于是它也悄然從生命劇本中消失了。今天的我們透過它的基因組,仿佛窺見了進化的橡皮擦如何悄悄改寫生命的形態地圖。

參考文獻:

[1] Papadopoulos, Nikolaos, et al. "The genome of a sea spider corroborates a shared Hox cluster motif in arthropods with a reduced posterior tagma." BMC biology 23.1 (2025): 196.

[2] Dunlop, Jason A., and James C. Lamsdell. "Segmentation and tagmosis in Chelicerata." Arthropod structure & development 46.3 (2017): 395-418.

[3] Ballesteros, Jesús A., et al. "Phylogenomic resolution of sea spider diversification through integration of multiple data classes." Molecular biology and evolution 38.2 (2021): 686-701.

[4] Sabroux, Romain, Laure Corbari, and Alexandre Hassanin. "Phylogeny of sea spiders (Arthropoda: Pycnogonida) inferred from mitochondrial genome and 18S ribosomal RNA gene sequences." Molecular phylogenetics and evolution 182 (2023): 107726.

作者丨Denovo科普團隊(楊超 博士、中國科普作家協會會員、廣東省青年科技創新研究會會員)

審核丨黃乘明 中國科學院動物研究所研究員 中國野生動物保護協會理事

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃