你或許聽說過鯨落——一頭巨鯨死去后沉入深海,它的遺骸可以在黑暗寒冷的海底支撐起一個繁盛的生態系統,滋養著從細菌到鯊魚的無數生命。但你大概沒聽說過“牛落”吧。

2025年初,中山大學的科研人員在海南島東南部的大陸坡上,進行了一場實驗,他們將一頭牛的尸體投放至1629米的深海,用遙控潛水器實時記錄周圍生物的反應。這本是為了研究大體量生物尸體在深海中的生態過程,沒想到卻引來了嘉賓——八條神秘的太平洋睡鯊(Somniosus pacificus)接連現身,圍繞牛尸展開了長達多小時的進食與互動。

科學家把牛放入海底示意圖(圖片來源:作者使用AI生成)

首次觀測到太平洋睡鯊的南下

太平洋睡鯊,聽上去像是一種悠哉悠哉漂在深海中的“慵懶生物”,但別被名字騙了——它是貨真價實的深海掠食者。學名Somniosus pacificus,隸屬于睡鯊科,身體粗壯、牙齒鋒利、行動緩慢卻充滿力量。在人類的認知中,它更像是一位隱士獵手,生活在水下千米的幽暗世界,白天黑夜無明顯差別,身影罕見,研究極少。

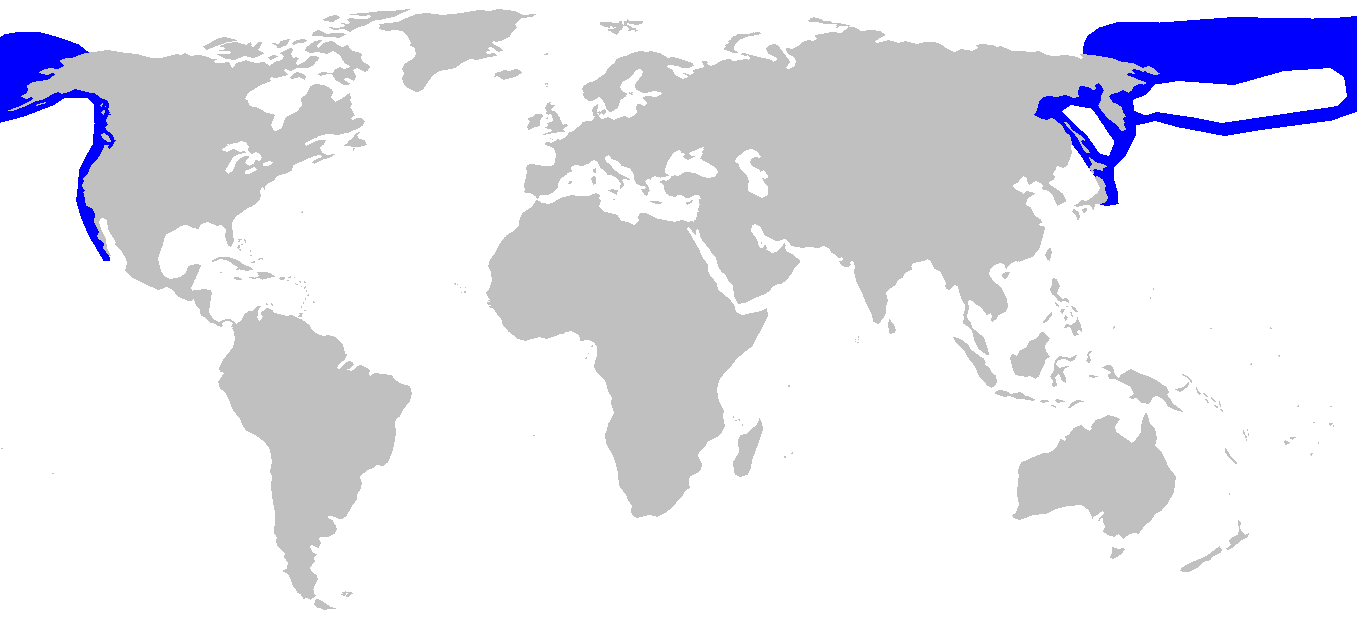

此前,它們的活動范圍主要局限在北太平洋,從日本海、白令海峽、阿拉斯加灣一路延伸至加利福尼亞、夏威夷海域。偶爾的記錄也僅出現在南至所羅門群島、帕勞等熱帶區域,但從未有一例,發生在我國南海。

太平洋睡鯊分布范圍(圖片來源:Wikipedia)

1629米深處,那頭沉入海底的牛尸,吸引來了整整八條太平洋睡鯊,在攝像頭前接連出現。這不僅是南海海域首次明確記錄該物種的存在,更令人震撼的是,它們并非迷途孤鯊,而是一組不同體型、可能性別各異的個體,似乎早已熟悉這片區域的深海環境。

鯊魚也講“禮貌”,排隊式吃飯

如果你對鯊魚的印象還停留在電影《大白鯊》里,那種孤獨、迅猛、嗜血的形象,那么接下來的畫面可能會刷新你的三觀。

在1629米深的南海海底,攝像機記錄下了一個令人驚訝的場景:多條太平洋睡鯊圍繞著牛尸進食,但并沒有出現你想象中的混戰、撕咬、驅逐,反而呈現出一種近乎有序排隊的局面。先到的鯊魚會在進食一段時間后,主動讓位給從后方游來的鯊魚;排在隊列中的個體之間也很少出現直接的沖突,甚至研究者用禮貌來形容它們的行為模式。

此處可替換插入視頻1

太平洋睡鯊圍繞著牛尸進食(圖片來源:參考文獻[1])

但這不是出于謙讓,而是更深層的生存智慧。

通過對錄像資料的分析,研究者發現:鯊魚間的進食順序實際上受到個體體型和攻擊意愿的影響。那些體長超過2.7米的個體,表現出明顯的主導性——它們靠近尸體時動作迅速、咬合有力,很少猶豫;而體型較小的鯊魚則顯得謹慎許多,會在周邊游弋、觀察、評估風險后才嘗試靠近。這種策略上的差異,反映出一種基于分級的覓食規則,而非盲目爭斗。

更引人注意的是,錄像中清晰地拍到了太平洋睡鯊進食時的“眼球后縮”動作(見上視頻)。在缺乏第三眼瞼的情況下,它們很可能通過主動性地將眼球向眼眶內縮,來避免進食時被骨骼或同類碰撞傷害。這種行為雖然此前在人類飼養或解剖標本中有所懷疑,但這是首次在野外、深海環境下得到影像證據。

還有一個細節也引起了關注:部分鯊魚在攝像中出現明顯的身體傷痕,尤其是胸鰭部位的舊傷,可能是此前爭食中的“戰利品”——這進一步表明,它們之間的“禮讓”并非絕對和平,而是經過競爭后的秩序達成。

這一系列觀察不僅揭示了太平洋睡鯊復雜的行為模式,也打破了“深海掠食者都是孤狼”的刻板印象。在資源極為有限的海底世界中,適度的互動與規則,反而可能是生存效率的最優解。

更多來客與未解之謎:深海的神秘共舞

這場圍繞牛尸展開的“深海盛宴”,主角雖是太平洋睡鯊,但它們并不孤單。在遙控潛水器的鏡頭中,科學家們還觀察到其他許多深海居民的身影,構成了一幅隱秘而豐富的生物圖景。

最先現身的是一條身形靈巧的蝸鳚,它在鯊魚之間穿梭,似乎也對這具龐大的食物殘骸抱有興趣。此外,體形碩大的深海等足類多次出鏡,它們通常以腐食為生,是典型的鯨落生態系統常客。而各種體色各異的深海端足類則像舞臺上的配角,靜靜棲息在尸體周圍,見證著鯊魚的進食盛況。

然而,更令人震驚的發現藏在鯊魚自身——寄生蟲。

在數條體型較大的鯊魚頭部背面,研究者注意到一些白色附著物:外形細長、后端拖著兩個囊狀結構,疑似為橈足類寄生蟲的卵囊。這些結構之大、附著之穩,都暗示它們并非偶然漂來,而是有著明確的寄生關系。問題在于,這種形態并未在已知文獻中被詳盡記錄,甚至連寄生種類都難以判斷。這些寄生蟲是專門依附在太平洋睡鯊身上的“宿主特異性物種”?還是從淺水帶隨宿主潛入深海的“旅者”?它們的生命周期、傳播路徑和對鯊魚健康的影響都尚未明了。

此處可替換插入視頻4

牛尸附近的其他生物及太平洋睡鯊身上寄生生物視頻(視圖片來源:參考文獻[1])

這也讓人聯想到另一種更著名的深海鯊魚——格陵蘭鯊。它們的眼中常發現寄生性橈足類生物,甚至有科學家猜測這種寄生與視覺退化有關。太平洋睡鯊是否也面臨類似的進化與生態挑戰?

除此之外,還有一些沒有被明確定義的深海生物在錄像中若隱若現,它們可能是未被正式分類的物種,也可能是極少被記錄的個體變異。

總結

一頭牛沉入深海,本是一次模擬鯨落的科學實驗,卻意外成為八條太平洋睡鯊的聚會現場。它們不只是來了,更留下了大量從未被記錄的行為細節——有序排隊、體型分級進食、眼球后縮、寄生蟲共生……這些畫面拼接起一個我們幾乎一無所知的深海日常。

深海,依然是地球上最廣闊的未知空間。每一個被點亮的畫面背后,都隱藏著一連串尚未解答的問題。

參考文獻:

[1] Tian, Han. "Predating Behavior of the Pacific Sleeper Shark in the Deep Waters of South China Sea." Ocean-Land-Atmosphere Research 4 (2025): 0095.

[2] Yano, Kazunari, John D. Stevens, and Leonard JV Compagno. "A review of the systematics of the sleeper shark genus Somniosus with redescriptions of Somniosus (Somniosus) antarcticus and Somniosus (Rhinoscymnus) longus (Squaliformes: Somniosidae)." Ichthyological Research 51.4 (2004): 360-373.

作者丨Denovo科普團隊(褚宏偉博士 湖南師范大學碩士生導師)

審核丨黃乘明 中國科學院動物研究所研究員 中國野生動物保護協會理事

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃