9900萬年前,在一片古老的熱帶雨林中,一只螞蟻蛹靜靜地蜷縮在樹下的腐殖質中。它并不知道,自己的體內正在上演一場令人毛骨悚然的寄生,一種蟲草屬(Ophiocordyceps)的真菌,正悄無聲息地侵入它的組織,緩慢生長,直到有一天,從它背部撕裂而出,釋放出成千上萬的孢子。這一切,恰好被一滴滲出的樹脂封存下來,最終變成了一塊琥珀,在億萬年后被人類發現。

喪尸真菌這個聽起來像科幻小說中的名詞,其實源自對Ophiocordyceps真菌的俗稱。這類真菌最出名的本領,就是操控昆蟲的行為,讓它們在死亡前完成一系列的動作——離開蟻巢、爬到特定高度、緊咬葉脈、等待死亡,直至真菌破體而出,把孢子播撒給下一個受害者。

琥珀中包裹被寄生螞蟻的示意圖(圖片來源:作者使用AI生成)

但過去科學界一直認為,這種復雜的寄生與操控關系是近幾千萬年才演化出來的高階生態策略。直到最近,幾塊來自緬甸的古琥珀顛覆了這一想法,科學家在其中發現了與現代喪尸真菌極其相似的真菌結構,它們分別寄生在一只螞蟻蛹和一只蒼蠅身上,證明這種操控關系早在恐龍時代的白堊紀中期就已經存在。

自然界的“腦控者”——喪尸真菌的操控術

在自然界中,有些生物的生存策略堪比精密的神經網絡,而Ophiocordyceps屬真菌無疑是其中最陰險而高效的代表。它們不以速度或力量取勝,而是以生物行為操控贏得擴張與繁殖的主動權。

這種真菌最為人熟知的例子,便是寄生在某些螞蟻身上的“喪尸真菌”,尤其是單側蟲草(Ophiocordyceps unilateralis)。它們通過釋放特殊的代謝產物,感染螞蟻的身體,并逐漸侵入其中樞神經系統。在感染初期,螞蟻的行為并無異樣,但隨著真菌的擴散,宿主逐漸開始出現非自愿行為,離開蟻巢、爬上植物莖干,并在大約距地面25厘米的高度精準地咬住葉背的主脈,而這種死亡咬合行為,就是孢子傳播的最佳平臺。

死亡之后,真菌開始從螞蟻體內長出形似小棒的孢子結構,從頭部或背部爆發開來。此時,一陣風或一場雨,就能將孢子帶往下方的林下層,尋找下一位不幸的宿主。在某些熱帶雨林區域,被感染螞蟻的分布密度甚至高達每平方米26只,形成螞蟻墳場的景象。

近年的研究也揭示,喪尸真菌并不只是吃掉宿主那么簡單。它們在感染過程中會精細調控宿主的行為基因表達,甚至在宿主死亡前的最后幾個小時,刻意保留其部分肌肉與神經功能,以維持咬合與站立姿勢。有研究認為,Ophiocordyceps 屬真菌會在宿主體內形成類酵母階段的細胞型態,躲避免疫系統攻擊,待時而動,一旦時機成熟,就迅速切換為絲狀體結構并奪取宿主生命。

封存在琥珀中的共演往事

喪尸真菌的行為操控令人毛骨悚然,而更令人驚訝的是,這種策略遠不是近代才演化出的新把戲。2025年,丹麥科學家在《皇家學會會刊B》上發表了一項重磅研究,他們在緬甸的中白堊紀琥珀中發現了兩塊罕見的化石。一塊是感染了真菌的螞蟻蛹,另一塊是一只蒼蠅,背部同樣爆出了真菌的子實體。這兩塊琥珀的年代,均被測定為約9900萬年前。

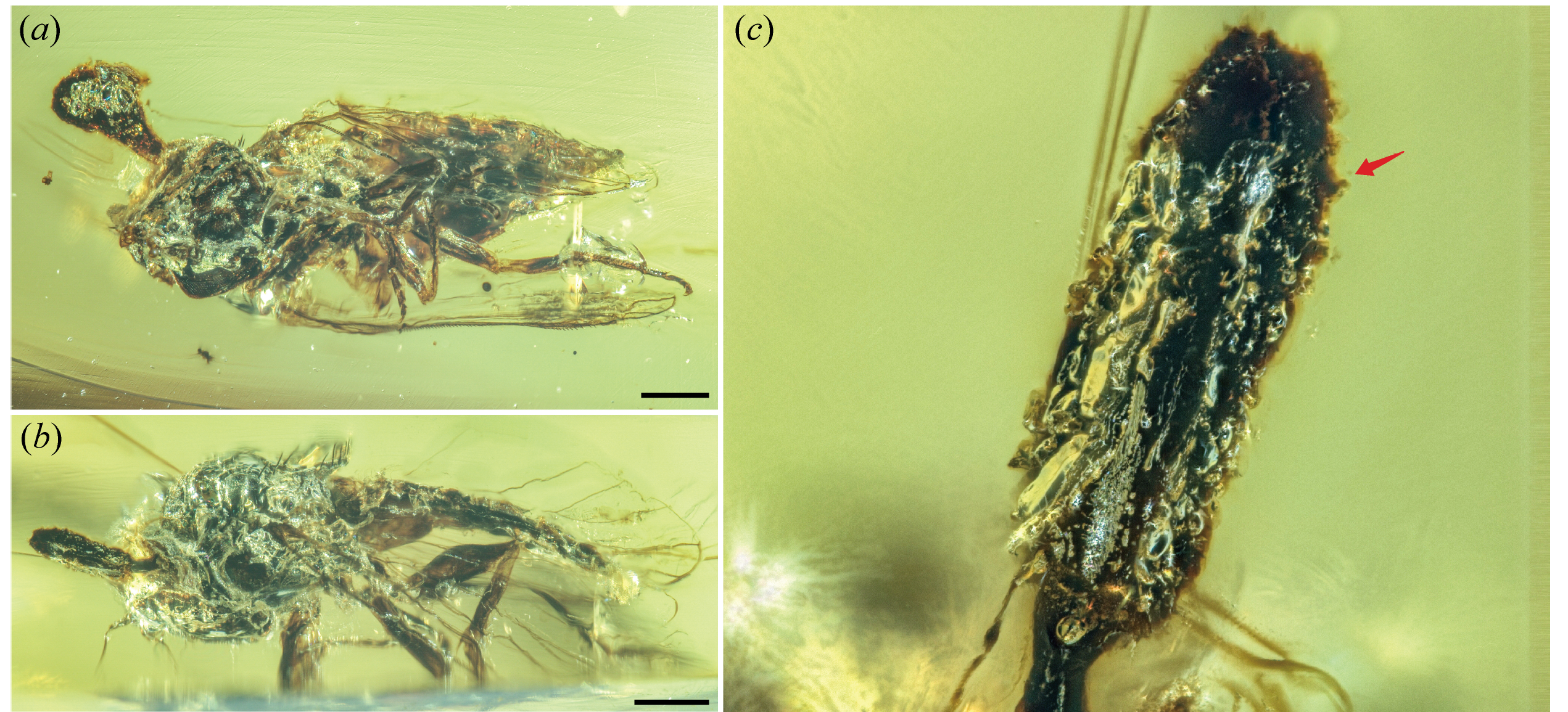

中白堊世緬甸克欽琥珀中被寄生的昆蟲標本(a, b) 雙翅目昆蟲宿主在側視和背視下的整體圖像,可見真菌結構從身體側面伸出;(c) P. ironomyiae 真菌子座的特寫圖像(圖片來源:參考文獻[1])

這是有史以來最古老、最直接的“真菌操控昆蟲”的化石證據。研究者將其中的真菌命名為遠古蟻蟲草(Paleoophiocordyceps gerontoformicae)和遠古鐵蚋蟲草(P. ironomyiae),它們與現代的 Ophiocordyceps 屬真菌在形態和結構上高度相似,尤其是在孢子形態、子座生長位置等方面,幾乎一脈相承。最令人震撼的是,感染螞蟻的真菌,其子實體正是從螞蟻背部的腋腺位置穿透而出,這與現代喪尸真菌選擇的爆發路徑幾乎一致。

過去我們很難想象,這種精密的操控機制竟能追溯到恐龍仍在統治地球的白堊紀。更令人著迷的是,真菌感染的宿主之一屬于化石螞蟻屬(Gerontoformica),而根據另一篇最新研究,這類螞蟻是最早演化出的地獄螞蟻支系之一,其化石記錄可追溯到約1.13億年前,幾乎與現代螞蟻家族的起源同步。

除了琥珀外,德國梅塞爾地層中的化石樹葉也提供了另一類間接證據。2010年,幾位學者在一片距今 4800 萬年的化石葉片上,發現多達 29 組成對咬痕,這些痕跡精確地位于葉脈交匯處,與現代喪尸螞蟻“死亡咬合”的位置和形態高度一致,被認為是“操控行為”的化石證據。

(a) 一片來自梅塞爾的化石葉片,上面有 29 個螞蟻死亡咬痕,主要集中在 11 條二級葉脈上(用矩形標記表示)。(e) (a)中化石葉片上一處痕跡的細節,展示了未受影響的葉組織。(f)現代僵尸螞蟻標本比例尺說明:實線為 1 厘米;點線為 1 毫米;斜線為 0.1 毫米。

總結

從這些分布在緬甸、德國乃至巴西的化石中,我們看到的是一場跨越億年的生態互動,真菌與螞蟻、蒼蠅、樹木之間,在遙遠的熱帶雨林中上演著無聲的共演劇目。

自然界的操控術不是一時心血來潮的奇跡,而是一次次精細調試與長期共演的演化成果。在地球生態系統的深層歷史中,被控制與反控制的博弈,可能遠比我們想象得早,也更普遍。

參考文獻:

[1] Zhuang, Yuhui, et al. "Cretaceous entomopathogenic fungi illuminate the early evolution of insect–fungal associations." Proceedings B 292.2048 (2025): 20250407.

[2] Lepeco, Anderson, et al. "A hell ant from the Lower Cretaceous of Brazil." Current Biology 35.9 (2025): 2146-2153.

[3] Hughes, David P., Torsten Wappler, and Conrad C. Labandeira. "Ancient death-grip leaf scars reveal ant–fungal parasitism." Biology letters 7.1 (2011): 67-70.

作者丨楊超博士 中國科普作家協會會員

審核丨殷海生 中國科學院分子植物科學卓越創新中心,上海昆蟲博物館館長/研究員級高級工程師

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃