我們對(duì)遙遠(yuǎn)的過(guò)去,常常是從一塊塊化石開始研究的——鋒利的牙齒、厚重的甲殼,甚至還有驚人的軟組織保存。它們仿佛把時(shí)光凝固在巖層深處,給我們留下了一扇窺見古老世界的窗。

然而,這扇窗并不均勻。你或許會(huì)好奇:在那個(gè)充滿生命的寒武紀(jì)海洋中,為什么我們總能看到各種節(jié)肢動(dòng)物的化石,卻很少發(fā)現(xiàn)像水螅、扁形蟲或水母這類軟體生物的蹤跡?它們只是沒(méi)留下來(lái),還是從未存在過(guò)?

什么樣的動(dòng)物更容易形成化石(圖片來(lái)源:作者使用AI生成)

新的研究正在解答這個(gè)問(wèn)題——答案可能不在巖層之間,而藏在生命本身。瑞士洛桑大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)一組巧妙的腐爛實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了一種被忽視的規(guī)律,有些動(dòng)物天生更適合變成化石。體型大小、蛋白質(zhì)比例,甚至脂肪含量,都會(huì)影響尸體周圍的化學(xué)環(huán)境,進(jìn)而決定它是默默腐朽,還是成為化石被刻死在地質(zhì)歷史中。

化石的形成,不只是埋得深

在大眾印象中,化石的形成往往被歸結(jié)為兩個(gè)條件,快速掩埋與缺乏氧氣。這并不完全錯(cuò)誤,但事實(shí)上,決定一具動(dòng)物遺骸是否能逆天改命,跨越千萬(wàn)年的地質(zhì)劇變保留下來(lái),其機(jī)制比想象中要復(fù)雜得多。

關(guān)鍵之一,是尸體本身對(duì)周圍環(huán)境的影響。當(dāng)一只動(dòng)物死去,它的身體開始分解。分解的過(guò)程中,會(huì)消耗水中或土壤中的氧氣,同時(shí)釋放出各種化學(xué)物質(zhì)。這一過(guò)程影響了一個(gè)名為氧化還原電位(Oxidation-Reduction Potential, ORP)的指標(biāo)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),氧化還原電位是衡量一個(gè)環(huán)境是氧化性強(qiáng)還是還原性強(qiáng)的數(shù)值。數(shù)值越低,說(shuō)明越缺氧,而缺氧環(huán)境則有助于減緩微生物對(duì)有機(jī)物的分解能力,有利于保存。

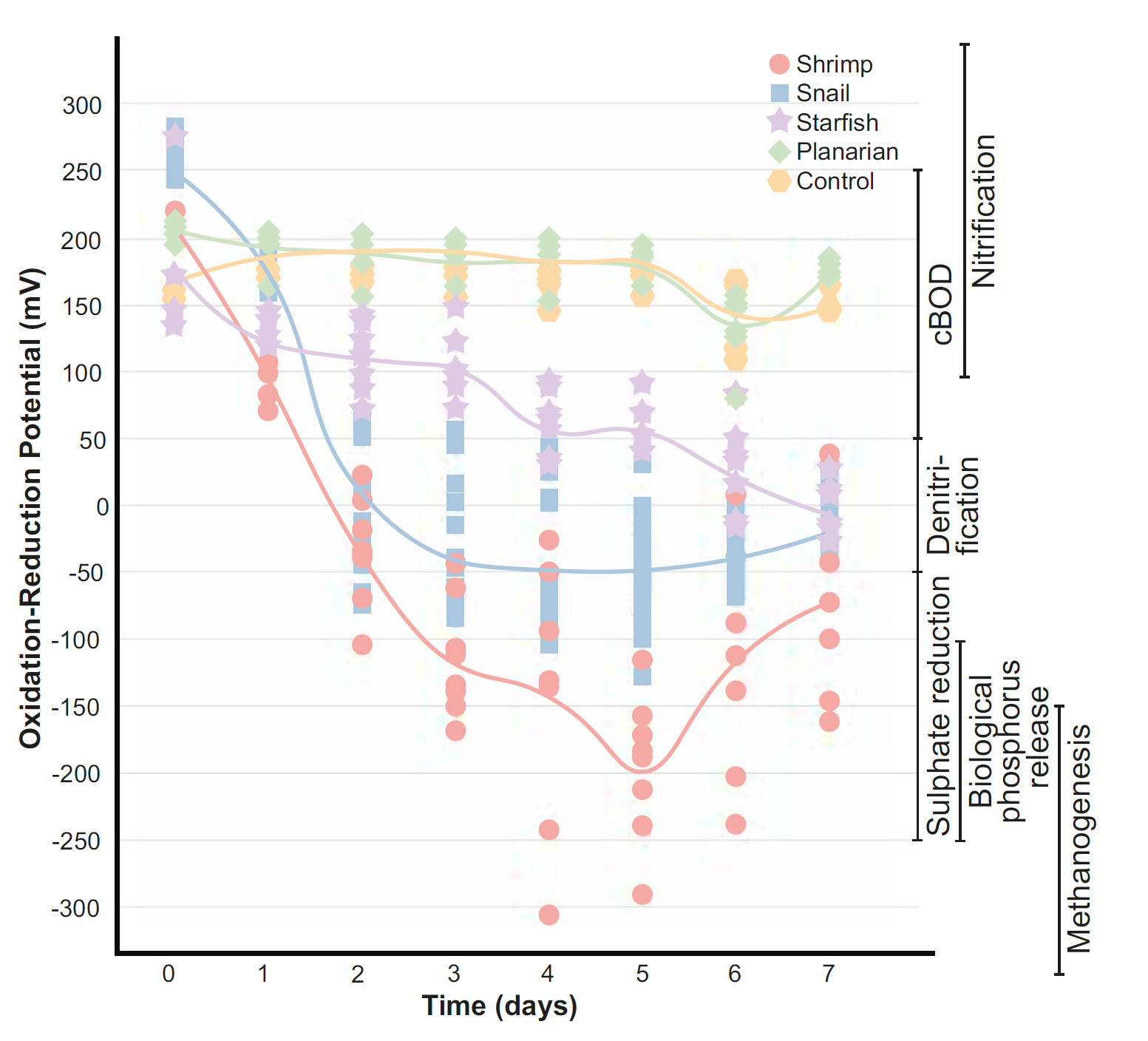

瑞士洛桑大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)正是從這個(gè)角度切入。他們?cè)O(shè)計(jì)了一個(gè)簡(jiǎn)潔而巧妙的實(shí)驗(yàn),他們選取了四種現(xiàn)生動(dòng)物——淡水蝦、蝸牛、海星與扁形蟲,分別放入密閉水體中,讓它們自然腐爛,同時(shí)使用微型傳感器每日監(jiān)測(cè)尸體周圍的 ORP 變化。這些動(dòng)物之所以被選中,是因?yàn)樗鼈冊(cè)隗w型和組成上可以代表古代海洋中典型的軟體動(dòng)物與節(jié)肢動(dòng)物。

起初,所有實(shí)驗(yàn)瓶中的氧化還原電位都差不多,呈現(xiàn)輕度氧化狀態(tài)。然而隨著時(shí)間推進(jìn),這些數(shù)值的演化卻出現(xiàn)了驚人的分歧。

結(jié)果顯示,體型較大、蛋白質(zhì)含量較高的動(dòng)物,更容易在短時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造出缺氧甚至極度缺氧的微環(huán)境。比如蝦,其 ORP 值幾天內(nèi)迅速跌至 ?200 mV 以下,進(jìn)入有利于硫酸鹽還原和磷釋放的區(qū)域——這是促進(jìn)軟組織礦化,如磷酸鈣沉積或黃鐵礦形成的關(guān)鍵前提。

四種不同動(dòng)物的氧化還原電位值隨時(shí)間變化情況(圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)[1])

而體型最小的扁形蟲,即便蛋白質(zhì)含量極高,卻由于質(zhì)量太小幾乎無(wú)法改變其周圍的氧化狀態(tài)。它們的 ORP 值與未放動(dòng)物的對(duì)照組幾乎無(wú)差異,仿佛它們從未存在過(guò)。

這意味著即使在同一片沉積層中,不同動(dòng)物的腐爛行為可能造成局部微環(huán)境的極大差異,進(jìn)而導(dǎo)致一個(gè)成化石,另一個(gè)則完全被降解掉。

高蛋白低脂肪,更容易成化石

雖然體型大小在化石形成中起著關(guān)鍵作用,但研究進(jìn)一步揭示,動(dòng)物體內(nèi)不同的成分比例,尤其是蛋白質(zhì)與脂肪的關(guān)系,也會(huì)直接影響其“成化石”的潛力。

在這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)中,研究人員不僅測(cè)量了動(dòng)物周圍環(huán)境的氧化還原電位(ORP)變化,還對(duì)比了不同動(dòng)物的生物化學(xué)構(gòu)成。結(jié)果顯示,四種動(dòng)物的蛋白質(zhì)含量都在50%以上,但脂肪和碳水化合物的比例差異顯著。

扁形蟲幾乎全身都是蛋白質(zhì),脂肪極少。蝦則含有最多的脂肪,蛋白質(zhì)比例相對(duì)較低。海星與蝸牛介于二者之間,脂肪和蛋白質(zhì)比例中等。

那么這些差異意味著什么?我們知道,蛋白質(zhì)分子在分解時(shí)會(huì)快速消耗氧氣,而脂肪則相對(duì)分解慢、氧化也慢。換句話說(shuō),高蛋白動(dòng)物在腐爛過(guò)程中能迅速消耗掉周圍的氧氣,創(chuàng)造出有利于化石化的缺氧環(huán)境。而脂肪含量高的動(dòng)物,即使體積不小,其分解速度慢,氧氣消耗緩,也不容易迅速進(jìn)入還原狀態(tài)。

研究進(jìn)一步計(jì)算了蛋白質(zhì)/脂肪比值與ORP值下降之間的相關(guān)性,發(fā)現(xiàn)兩者呈強(qiáng)負(fù)相關(guān)(r = –0.925),即蛋白質(zhì)含量越高、脂肪越少,周圍環(huán)境的ORP下降就越快,進(jìn)入磷酸鹽沉積或硫化物礦化的條件也就越容易。這類化學(xué)反應(yīng)會(huì)將原始組織替換為穩(wěn)定的礦物質(zhì),成為我們今天看到的軟組織化石。

這或許能解釋為什么我們能在寒武紀(jì)地層中發(fā)現(xiàn)三葉蟲的腸道、古蝦的腦神經(jīng)、甚至魚類胚胎的組織輪廓,卻很難看到類似體型的軟體動(dòng)物殘跡,它們天生就不適合保留下來(lái)。

總結(jié)

每一塊化石,都是時(shí)間留下的偏見。它們不是生命的全貌,只是那些恰好在對(duì)的時(shí)間、以對(duì)的方式、在對(duì)的化學(xué)條件下被留下的存在。

其實(shí)化石記錄并不公正,它選擇的是大塊頭、高蛋白、低脂肪的生命,是那些能制造缺氧微環(huán)境、引發(fā)礦化反應(yīng)的生物。而更多的生命,即使曾在古海洋里自在游弋、甚至主宰過(guò)一個(gè)生態(tài)位,卻因體小肉薄,最終在地質(zhì)史上銷聲匿跡。

參考文獻(xiàn):

[1] Corthésy, Nora, Jonathan B. Antcliffe, and Farid Saleh. "Taxon-specific redox conditions control fossilisation pathways." Nature Communications 16.1 (2025): 3993.

[2] Briggs, Derek EG. "The role of decay and mineralization in the preservation of soft-bodied fossils." Annual review of earth and planetary sciences 31.1 (2003): 275-301.

[3] Hancy, Anthony D., and Jonathan B. Antcliffe. "Anoxia can increase the rate of decay for cnidarian tissue: using Actinia equina to understand the early fossil record." Geobiology 18.2 (2020): 167-184.

[4] Schiffbauer, James D., et al. "Exceptional fossil conservation through phosphatization." The Paleontological Society Papers 20 (2014): 59-82.

作者丨Denovo科普?qǐng)F(tuán)隊(duì)(褚宏偉博士 湖南師范大學(xué)碩士生導(dǎo)師)

審核丨趙寶鋒博士 遼寧生命科學(xué)學(xué)會(huì)

來(lái)源: 科普中國(guó)創(chuàng)作培育計(jì)劃

內(nèi)容資源由項(xiàng)目單位提供

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)微博

科普中國(guó)微博

幫助

幫助

科普中國(guó)創(chuàng)作培育計(jì)劃

科普中國(guó)創(chuàng)作培育計(jì)劃