在人類尚未發明記錄工具之前,大自然早已默默記下了地球的故事。那些被深埋在南極冰蓋或格陵蘭冰川中的微小氣泡,就像時間的膠囊,封存著數萬年前的空氣。氣候學家靠著這些冰芯中捕獲的氣泡,重建出氣候變化的歷史軌跡。

但如果說這些自然形成的氣泡是在“被動地記錄”,那有沒有可能,我們主動去“寫”點什么進去?比如,在一塊人造冰中,用氣泡來編碼信息、儲存數據,甚至讓冰塊變成可以讀出來的媒介?

冰塊儲存信息示意圖(圖片來源:作者使用AI生成)

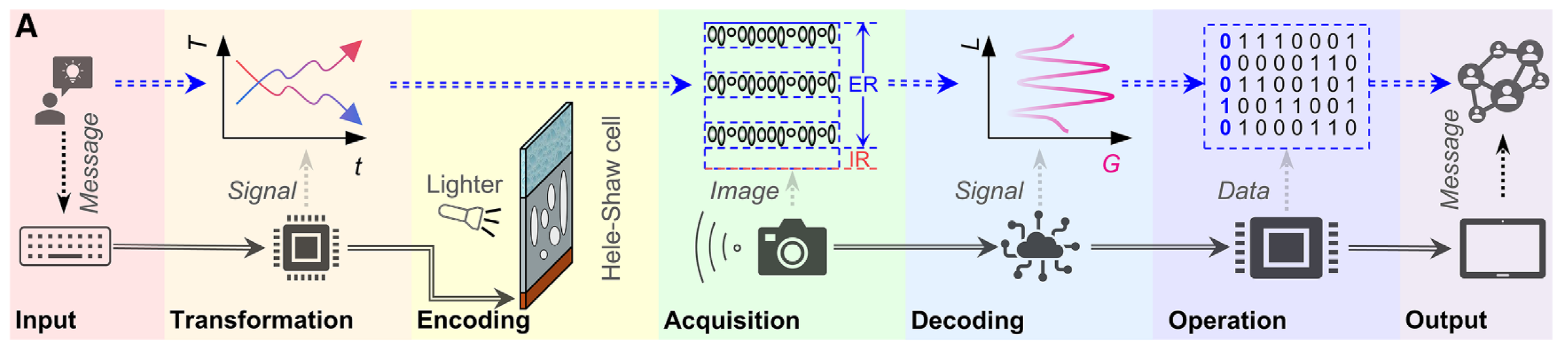

聽上去很不可思議,但北京理工大學的一組研究者正是這樣做的。他們提出了一種新穎的信息存儲方式,通過控制冰凍過程中形成的氣泡形態與分布,把文字信息“寫進”冰里,而讀取這些信息,只需要拍一張照片和相應的算法。

教會冰塊“寫字”,從控制氣泡形狀開始

在冰的形成過程中,溶解在水里的空氣會隨著溫度下降而被排擠出來,形成一個個微小的氣泡,這些氣泡沒有去處,只能被卡在冰層中,成為透明晶體中的白色斑點。

北京理工大學的研究團隊正是從這里出發,試圖了解這些氣泡。他們發現,氣泡的形狀并不是隨機的,而是與冰凍的速度高度相關。凍結得越快,氣泡越圓;凍結得越慢,氣泡越細長,像一根小針。這兩種氣泡分別被稱為“蛋形泡”(ESB)和“針形泡”(NSB),它們的命名是以高度與寬度比值為判斷標準的,超過5的是針形,低于5的是蛋形。

此處插視頻

冰中不同氣泡的形成過程(圖片來源:參考文獻[1])

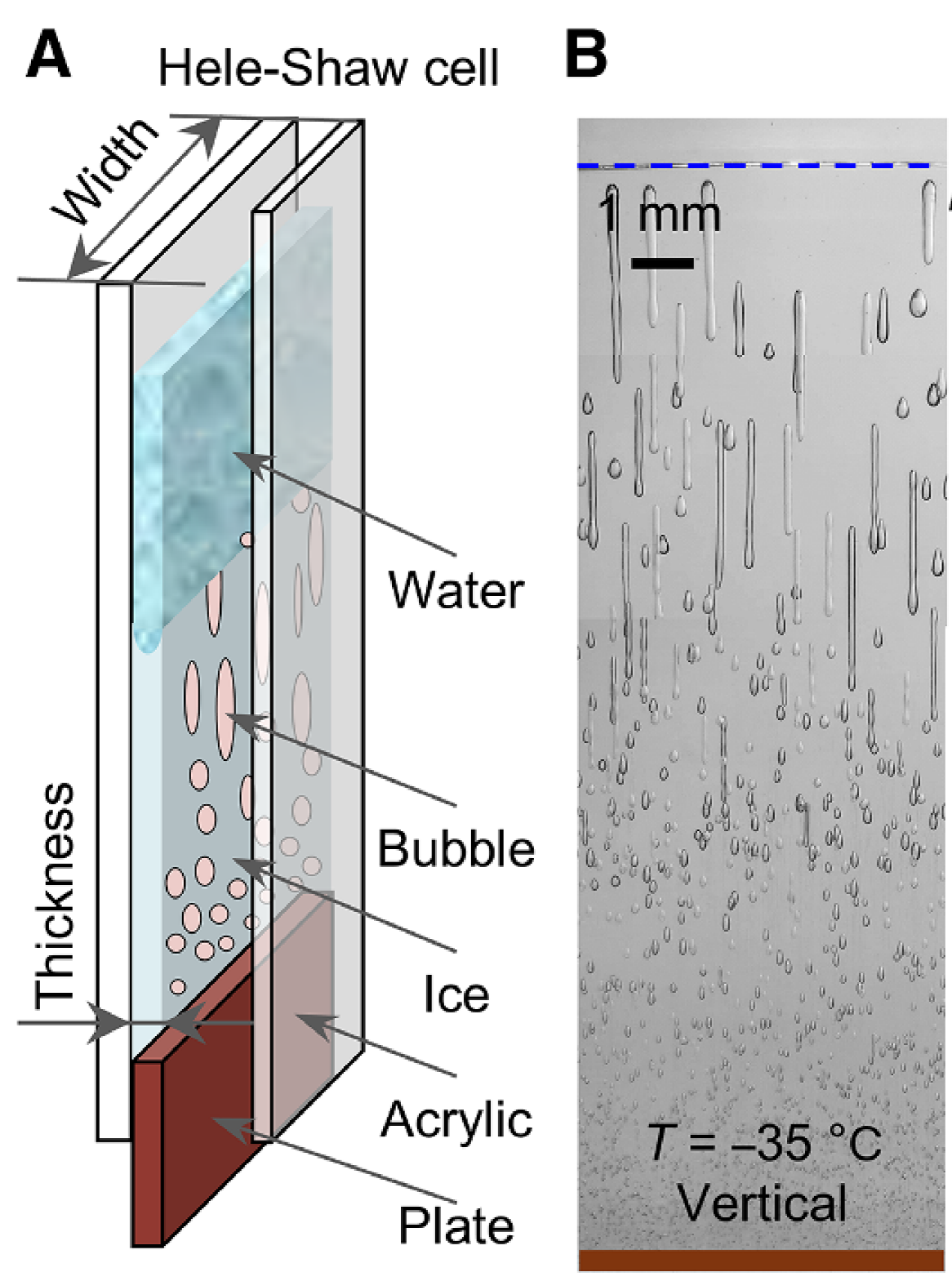

為了控制氣泡的形成,研究人員設計了一個定制化制冰機,以一塊銅板作為冷源,放置在兩塊透明板之間構成的“赫勒-肖單元”(Hele-Shaw cell)內,注入預先充滿空氣的純水。他們用精密程序控制銅板的溫度升降,從而調節冰面前端的凍結速度。每當溫度驟降、凍結速度陡升時,冰層中就會形成一組新的氣泡帶,像是在冰里打下的一行行的標簽。

Hele-Shaw 單元用于凍結實驗的半剖面圖及冰泡圖(圖片來源:參考文獻[1])

通過一次次調控,他們得以在冰塊中雕刻出由氣泡組成的不同圖案層,甚至可以按照摩斯密碼或二進制系統進行編碼。比如,一個蛋形泡代表短音,一個針形泡代表長音。或者,泡泡代表1,清冰代表0。這樣,冰塊中不同形態和位置的氣泡就變成了信息的載體,而不僅僅是自然副產物。

而最令人驚喜的是,讀取這些信息并不需要激光顯微鏡或復雜探針——只需用相機拍一張照片,再用軟件分析灰度圖像中泡泡的位置和形態,就能解碼出最初輸入的信息。比如,“01001”可能就代表了一個字母,“長-短-短”代表了摩斯電碼中的A。

氣泡編碼信息傳遞流程圖(圖片來源:參考文獻[1])

這聽起來像是在給冰塊裝上硬盤,但它不需要電,不依賴芯片,也不怕磁場干擾,只要你能保持它的低溫狀態,它就能安安靜靜地保存你留下的信息。

這項技術究竟能做什么?

乍看之下,把氣泡編碼進冰里似乎更像是一場理工科的科學美術展,似乎有些雞肋。但事實上,這套方法背后藏著對未來信息存儲、材料控制、甚至極地通信的深遠構想。

首先,這種冰中信息寫入技術最直接的應用場景,正是那些不適合傳統電子存儲的低溫極地或外星環境。在南極、月球、甚至火星這樣資源匱乏、能源珍貴的環境中,依賴紙張、電池或磁介質來記錄與傳輸信息非常不便,甚至根本不現實。而冰和空氣這兩種廉價原料,卻幾乎隨處可見。研究者指出,在這些環境中,這種無需電力、無需油墨的信息編碼方式,不但能節省能源,還具備天然的隱蔽性。它不怕輻射,不怕腐蝕,也不容易被隨手丟棄。

在火星通過冰儲存信息示意圖(圖片來源:作者使用AI生成)

更令人著迷的是這項冰中氣泡的精密控制的技術,為許多工程難題提供了靈感。例如,研究團隊發現,通過調節凍結速度形成周期性氣泡層,不僅可以存儲信息,還能在冰塊中制造出天然斷點,就像巧克力條上的分割線一樣。這對冰雕藝術、冰結構建筑,甚至冷鏈運輸中的智能易折冰塊都具有潛在價值。

此外,這項研究還可能影響金屬加工行業。金屬在鑄造過程中會形成氣泡或空隙,這些缺陷往往決定了材料的強度和壽命。但因為金屬不是透明的,內部不可見,科學家無法像觀察冰一樣看到氣泡的形成與演化過程。而冰恰好提供了一個可視化模擬平臺,通過控制氣泡生長的條件,研究者可以間接研究金屬中氣泡的生成機制,從而為改進合金結構提供參考。

而在生物和食品領域,這項技術同樣展現出跨界能力。比如,先前已有研究表明,冰中的氣泡可以用來封存臭氧,這一特性正被探索用于冷藏海鮮、水果等食品的殺菌保鮮。更進一步,科學家還設想,是否可以將某些藥物氣化后封存進冰泡中,作為慢釋放載體應用于生物醫藥?氣泡再一次,從空氣殘留物變成了潛在的功能性微結構。

總結

在人工智能、量子芯片和衛星通信主導信息技術版圖的今天,科學家卻回到最簡單的物質——水和空氣。他們讓冰說話,用氣泡編碼,在極寒中封存信息。這項技術的意義不僅在于它能不能替代硬盤或改善通訊,而在于它代表了一種回歸材料本身、以物理過程承載信息的新思路。不借助高昂設備、不依賴復雜系統,只利用自然界本身的相變過程與幾何特性,就能實現信息的編碼、封存和讀取。這種極簡主義的科學實踐,或許正是通往某些極端環境工程問題的理想答案。

參考文獻:

[1] Shao, Keke, et al. "Manipulating trapped air bubbles in ice for message storage in cold regions." Cell Reports Physical Science 6.6 (2025).

[2] Deng, Hao, et al. "Preparation and evaluation of ozone micro-nano bubbles ice for Litchi precooling." Food Chemistry 472 (2025): 142945.

[3] Dombrovskii, Leonid Aleksandrovich. "The propagation of infrared radiation in a semitransparent liquid containing gas bubbles." High temperature 42 (2004): 146-153.

作者丨Denovo科普團隊(楊超 博士、中國科普作家協會會員、廣東省青年科技創新研究會會員)

審核丨孫克衍博士 中國礦業大學副教授

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃