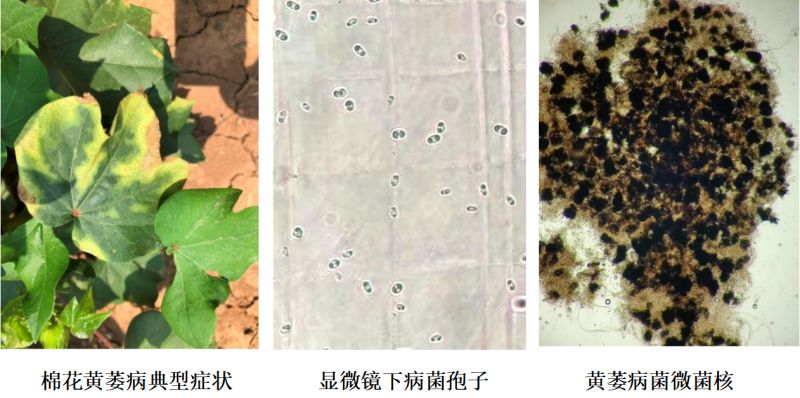

作為世界上最為古老的農作物之一,棉花為塑造全球歷史、推動工業化進程以及人類文明做出了不可磨滅的貢獻,棉花制品在人們生活中無處不在。棉花不僅是重要的天然纖維和紡織工業原料來源,而且其副產品還能提取食用油、蛋白飼料,甚或用于生物醫藥領域,因此被譽為“白色寶藏”。我國是全球主要棉花生產國和消費國,從種植到紡織再到深加工,棉花產業鏈貫穿多個環節,支撐著千萬人的生計與夢想。然而,這條產業鏈也面臨著眾多嚴峻挑戰,其中在棉花生長期間一種被人們稱作“棉田癌癥”的病害——黃萎病,影響棉花持續奪取高產和提高品質及效益。當棉田中出現葉片焦枯卷曲、植株整體萎蔫的現象時,往往意味著這種病害正在悄然蔓延。這種病害極具破壞性,一旦發生,輕則減產15%~20%,重則減產30%以上,而且使棉纖維品質明顯下降,給棉農和棉花生產帶來沉重打擊。

隱形威脅:大麗輪枝菌的生存智慧

棉花黃萎病的“幕后黑手”是一種名為大麗輪枝菌(Verticillium dahliae)的真菌。它就像一位“植物界的隱形特工”,能在土壤中潛伏多年,等待合適的時機發起攻擊。它通過感知棉花根部釋放的化學信號,悄悄地侵入植株內部,逐步破壞其生命系統。這種病菌的侵染過程分為三個階段:首先突破棉花根部防線,接著在植物體內建立運輸網絡,最后釋放毒素,導致整株植物系統性崩潰,而其本身在植株殘體中繼續繁衍生存。它甚至能利用特殊的蛋白質“偽裝”自己,繞過棉花的防御機制,極具“智慧”。

無聲侵襲:一場悄然展開的危機

一旦大麗輪枝菌成功侵入棉株體內,它便開始了一場悄無聲息的生命倒計時:

1. 潛伏期:病菌悄悄改變棉株的維管束結構,就像給植物的“血管”注入了堵塞物。此時,棉株外表看起來依然健康,能夠正常開花現蕾。

2. 顯癥期:最先出現癥狀的是底部的葉片,呈現出類似西瓜條紋的黃色斑塊——葉脈保持綠色,而葉肉區域逐漸變黃,仿佛被隱形畫筆勾勒出一道道界限。

3. 枯亡期:隨著病情加重,整株棉花從下至上逐漸枯萎,最終變成一株“焦炭株”。此時,病菌已完成繁殖,釋放出大量微菌核,隨著植物殘體進入土壤中,以便來年侵染棉株。特別值得注意的是,當溫度達到28℃左右時,病菌的活躍性最強,而這個時期正是棉花開花結鈴的關鍵階段,一旦發病,將造成不可挽回的損失。

傳播路徑:病害擴散的復雜網絡

黃萎病菌的傳播方式多種多樣,堪稱“植物界的物流專家”。土壤是其最主要的傳播源,長期連作的棉田中,病菌逐年積累,形成“感染源庫”。帶菌種子就像“隱形炸彈”,可能將病害帶到新的區域。此外,灌溉水、農機具、未腐熟的有機肥等都可能成為傳播媒介。更令人擔憂的是,這種病菌可以感染超過400種植物,包括茄子、向日葵等常見作物,亟需科學輪作防控策略加以防范。

面對這個困擾全球植棉業的隱形敵人,我們該如何應對?

自1918年首次發現棉花黃萎病以來,人類與該病害的斗爭已持續百年。隨著科技的發展,我們從最初的被動應對,逐步走向主動防控。如今,抗病品種的選育及其應用成為最為經濟有效的手段。同時,現代科技也為病害防控提供了更多可能。

1. 生物育種:通過系統篩選和創制具有抗病潛力的棉花種質資源,并創新利用分子標記輔助選擇、基因編輯等現代育種技術,我國育種家在棉花抗病品種選育方面取得了顯著進展,成功培育出一批具備較強抗病性并結合了高產優質特性的棉花新品種。例如,我國自主研發的“中棉所”、“冀農大”、“邯棉”、“魯棉研”等系列棉花抗病品種,通過將抗病基因與優良農藝性狀有效結合,實現了既抗病又高產的育種突破。在生產中表現出對黃萎病的顯著抗性,有效解決了黃萎病阻礙棉花生產發展的重大問題。

2. 智能監測:借助無人機平臺與多光譜成像技術,實現黃萎病的早期預警和精準識別,真正做到“早發現、早干預”。例如,中國農業科學院西部農業研究中心利用無人機搭載多光譜傳感器并結合深度學習算法,成功構建全球首個棉花黃萎病抗性種質高通量篩選模型,有效破解了病害潛伏期難以檢測的技術難題。該模型通過捕捉棉花冠層葉綠素含量的細微變化(即葉肉組織受損所反映的“光譜指紋”),可在病害感染初期精準識別肉眼不可見的病株,顯著提升了抗病種質篩選效率和病害預警準確性。

3. 綠色防控:綠色防控技術正邁向精準化、生態友好型。在以有益微生物為核心的生物防治中,枯草芽孢桿菌作為“植物衛士”展現出雙重保護機制——通過分泌脂肽抗生素破壞黃萎病菌的細胞膜結構,同時激活棉花自身抗病基因,顯著提升病害防控效果。結合靶向控釋技術創新,利用淡紫紫孢菌和哈茨木霉菌構建“微生物聯盟”,形成三維防控網絡:抑制病菌菌核萌發、阻斷菌絲通訊系統、競爭營養資源空間,實現立體化病害遏制。在分子防控領域,靶向病菌基因的雙鏈RNA,僅需葉面噴霧即可精準沉默病菌毒素合成通路,且不影響農田生態。

隨著抗病新品種的培育和新技術的推廣應用,我國主要棉區的病害損失率已顯著下降,已經控制在3%以下。這不僅是農業科技發展的成果,更是對可持續發展理念的生動實踐——在與黃萎病的較量中,我們正用科技與智慧,守護每一株棉花的生命成長。

棉花抗病品種在黃萎病地的優良表現

作者**:**楊君(河北農業大學副教授、博士生導師)、馬峙英(農學博士,河北農業大學終身教授,作物學科群首席科學家,華北作物種質資源研究與利用教育部重點實驗室主任)

來源: 大國糧策

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

大國糧策

大國糧策