在我們每天的生活里,時間似乎是最理所當然的存在,早上7點起床、9點上班、晚上11點睡覺,每一秒鐘都悄無聲息地劃過。但你有沒有想過,多長時間才是一秒鐘,到底是誰說了算?

事實上,定義和實現(xiàn)“秒”是采用一種精密到極致的儀器——原子鐘。自1967年起,全世界所用的秒,都是依據(jù)銫原子的振動頻率來定義的。銫原子每秒振動91億多次,這就是我們現(xiàn)在時間的節(jié)拍器。

一秒鐘到底是誰說了算(圖片來源:作者使用AI生成)

但如今,科學家們覺得,這還不夠準了,在量子通信、深空導航、引力波探測、甚至驗證愛因斯坦的廣義相對論等前沿研究中,任何哪怕10?1?秒的誤差,都會讓數(shù)據(jù)的精度功虧一簣。而傳統(tǒng)的銫鐘,早已接近其技術上限。

所以,科學家們正推動一次前所未有的變革——重新定義秒。

從看得見的光中提取時間

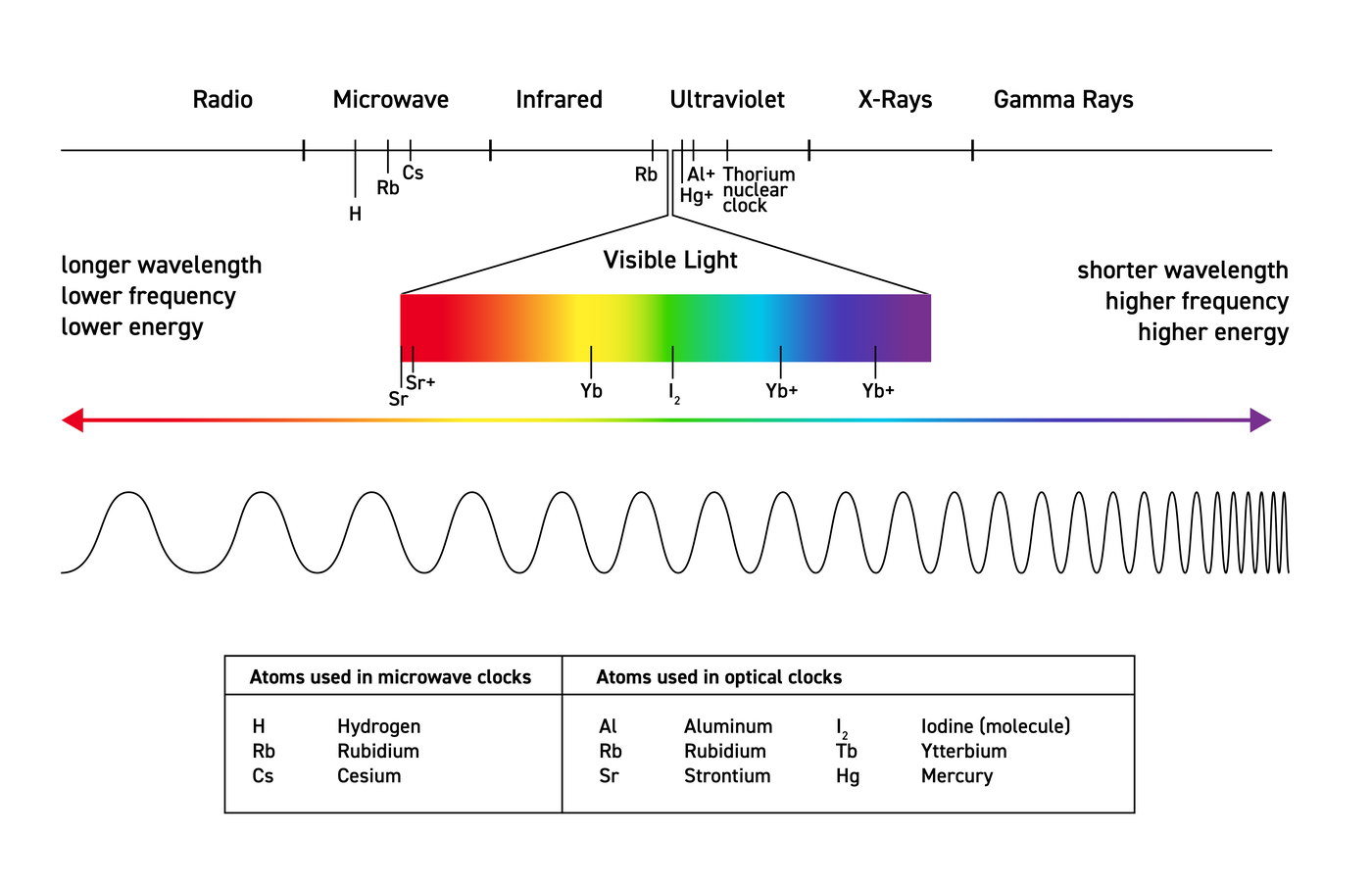

要理解光學原子鐘為何能擊敗傳統(tǒng)銫鐘,我們得先從數(shù)數(shù)這件事說起。在上世紀六十年代,科學家決定用銫原子來數(shù)秒。具體來說,位于海平面上的絕對零度的銫-133原子在特定的兩個能級之間躍遷時,會發(fā)出一個頻率固定穩(wěn)定的信號,每秒振動9,192,631,770次Hz。這成了國際單位制中的秒的官方定義。微波頻率雖然快,但在科學的標準里,它已經(jīng)顯得太慢了。

為什么說“慢”就不夠好?你可以想象我們用一把尺子去測量一張紙的厚度。如果尺子上的刻度只有1厘米,那你能做的只有猜個大概,但如果換成千分尺,測出來的數(shù)據(jù)自然就更準確了。在計時這件事上也是一樣——我們希望劃分時間的刻度越細,測得就越精,而這正是光學鐘的強項。

微波頻率在10? Hz(每秒振動十億次)級別,而可見光的頻率在101?到101? Hz之間。也就是說,在相同的一秒里,光會振動得更快、也更規(guī)律,這就相當于把時間“切”得更“薄”,精度更高。于是,科學家開始研發(fā)能夠探測這些高頻振動的裝置——光學原子鐘。

電磁波譜涵蓋了所有攜帶電磁能的(圖片來源: www.nist.gov)

光學鐘的工作方式是,將特定種類的比如鍶、鐿或鋁原子冷卻到接近絕對零度,用極其穩(wěn)定的激光照射它們,探測它們內部的自然振動頻率。這些原子的共振頻率就像鐘擺一樣,只不過不是滴答滴答的擺動,而是每秒振動幾百萬億次。只要能精準數(shù)清這個頻率,就能得到一個比銫鐘精度銫原子定義的秒準確度高100倍以上的“新秒”。

這種振動不會隨意改變,那它穩(wěn)定到什么程度呢?一臺頂尖的光學鐘,在宇宙誕生至今(約137億年)運行下來,最多誤差還不到一秒鐘。

目前的光學原子鐘主要有兩種類型,分別適合不同的需求。一種是離子光學鐘(Trapped Ion Clock),只用一個被電磁場“困住”的原子,比如鋁離子或鐿離子。測量極為純凈,精度可以做到極致,但穩(wěn)定性稍遜。另一種是光學晶格鐘(Optical Lattice Clock),用激光搭建一個盒子,一次容納如鍶、鐿等數(shù)千個原子,同步測量其共振頻率。這種方式雖然在原理上復雜得多,但可以極大提升穩(wěn)定性與實用性,已成為未來主流標準的熱門候選。

重新定義“秒”的全球大協(xié)作

精度再高的鐘,如果各國鐘不一致,也無法達成統(tǒng)一的時間標準。為了讓全世界說的“秒”是同一個“秒”,科學家們必須回答一個問題:不同地方、不同類型的光學鐘,到底走得是否一樣準?

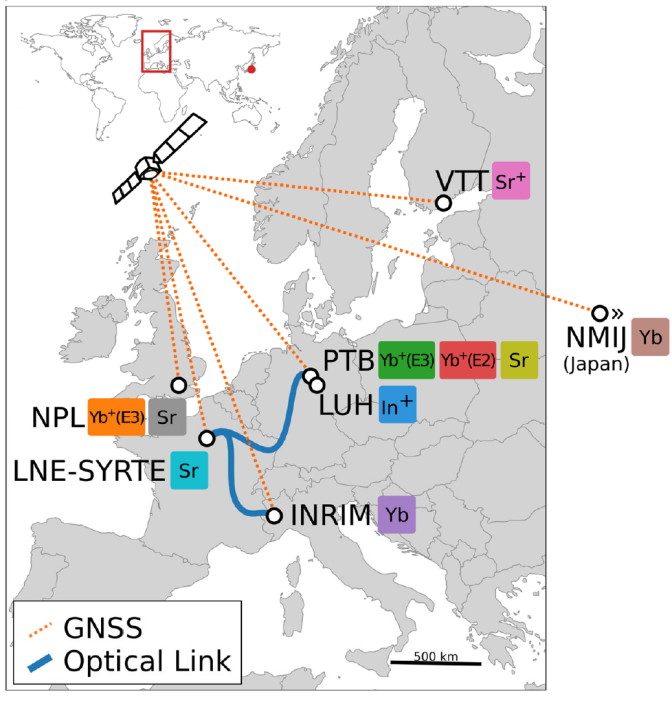

這聽起來像是比對幾臺鐘而已,實際上,是一場橫跨六國、連接十臺光學鐘、動用了衛(wèi)星與地面光纖鏈路的國際性大工程。

2022年,一個名為“ROCIT”(Robust Optical Clocks for International Timescales)的歐洲合作項目展開了一場實驗。來自芬蘭、法國、德國、意大利、英國和日本的研究人員同步運行了十臺不同原子種類的光學鐘,包括鍶(Sr)、鐿(Yb)、銦(In)等,通過光纖鏈路與衛(wèi)星鏈路(如GNSS)實現(xiàn)跨洲際光學鐘頻率比對通過光纖鏈路與全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)進行頻率比對。這是人類歷史上最大規(guī)模的光學鐘協(xié)調比較實驗。

各鐘之間的連接方式及其地理分布(圖片來源:參考文獻[1])

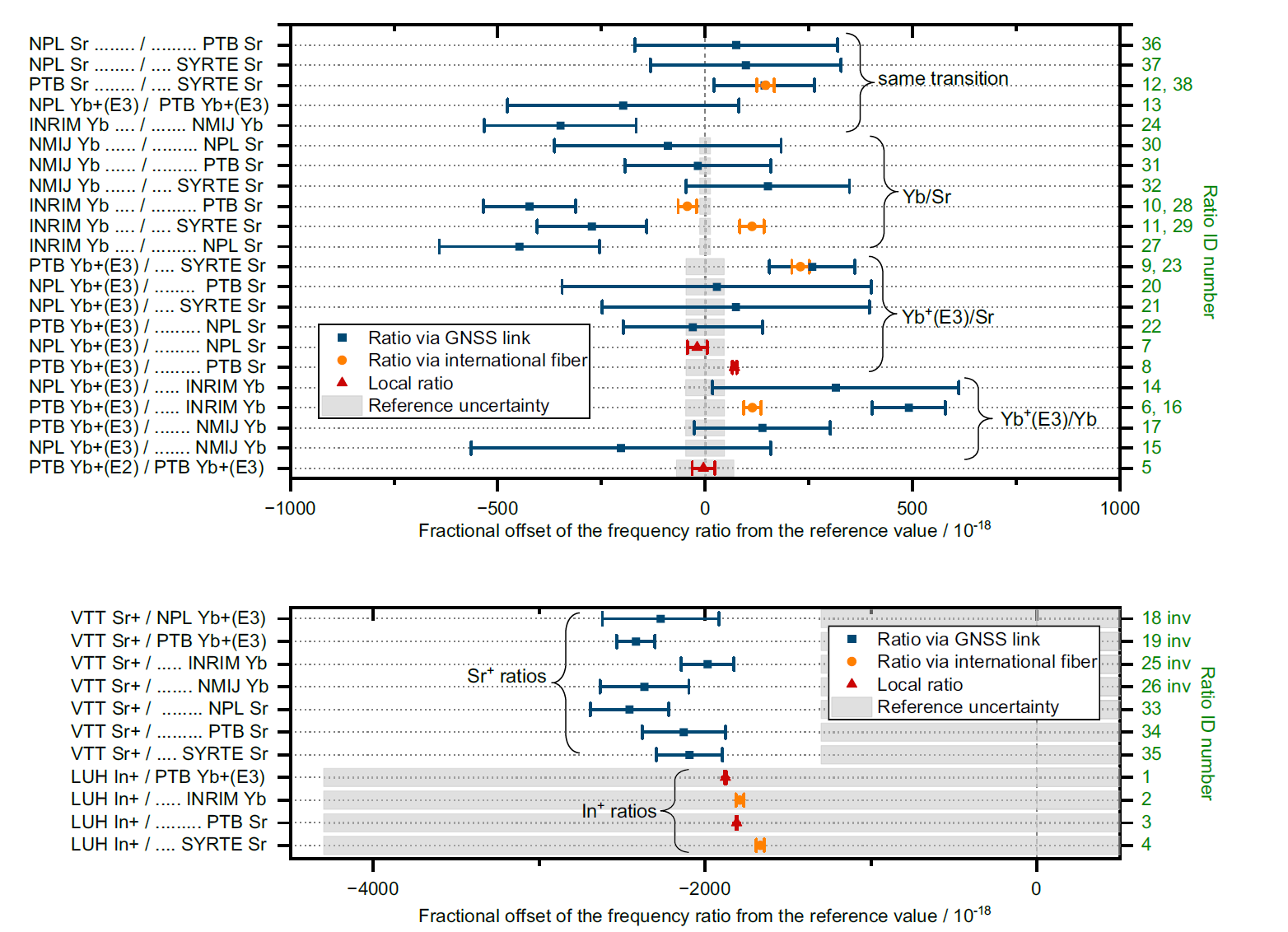

為什么要這么折騰?因為不同光學鐘使用的原子不同,振動頻率也不一樣。要想讓它們共同定義“秒”,就必須相互比對它們之間的頻率比值。實驗最終測得了38組關鍵的頻率比值,其中有4組是人類首次測得。部分頻率比的測量精度達到10?1?量級,甚至超過了過去幾十年所有比對數(shù)據(jù)的精度記錄。

光學鐘的全球比對實驗結果,展示了2022年各國實驗室通過衛(wèi)星鏈路、光纖網(wǎng)絡和本地比對三種方式測得的原子頻率比值。(圖片來源:參考文獻[1])

光學鐘比對的最大難題,不在鐘本身,而在“比”的過程。在實驗中,科學家采用了兩種主要的頻率傳輸技術。光纖鏈路(Fiber Links)是將遠距離實驗室用超穩(wěn)定的光信號連接起來,類似一條橫跨歐洲的時間高速公路。誤差極低,理論上可做到10?1?以內。衛(wèi)星鏈路(GNSS/IPPP)則是通過GPS等全球定位系統(tǒng)進行比對,傳輸穩(wěn)定性和環(huán)境影響更復雜,誤差略高但覆蓋范圍廣。

但無論哪種方式,科學家還必須考慮地球重力影響。因為引力會改變時間的流速,哪怕兩個鐘之間相差幾百米海拔,就要用精密的地球重力場模型地理模型進行引力紅移修正,誤差控制在10?1?量級——這幾乎相當于一個人站在高樓頂和站在地面時所經(jīng)歷的時間的微小差異1米的海拔高程差異所引起的鐘速相對偏差。

這次實驗的一個重要成果是揭示了部分系統(tǒng)性誤差的存在。例如,位于意大利的INRIM實驗室在通過衛(wèi)星鏈路進行數(shù)據(jù)比對時,出現(xiàn)了約4×10?1?的頻率偏差,推測是信號分配系統(tǒng)異常。這種秒的不一致,在沒有大規(guī)模協(xié)作實驗的情況下幾乎無法察覺。

這也說明,統(tǒng)一的秒并非來自單個實驗室的技術突破,而必須依賴國際協(xié)同、比對校準與不斷復測。

結尾

人類從日影計時走到原子共振,時間的刻度越來越細,我們對宇宙的理解也越來越深。重新定義“秒”,看似只是科學儀器的一次升級,但它背后是人類測量極限、協(xié)作極限、認知極限的集體挑戰(zhàn)。

在這場關于時間的全球協(xié)作中,我們看到的不只是更精準的鐘,更是科學精神的典范。面對不可見、不可感的誤差,科學家依然堅持追問、不斷校準,只為讓這一秒更準更穩(wěn)更接近真相。

參考文獻:

[1] Lindvall, Thomas, et al. "Coordinated international comparisons between optical clocks connected via fiber and satellite links." Optica 12.6 (2025): 843-852.

[2] Sherrill, Nathaniel, et al. "Analysis of atomic-clock data to constrain variations of fundamental constants." New Journal of Physics 25.9 (2023): 093012.

[3] Roberts, Benjamin M., et al. "Search for transient variations of the fine structure constant and dark matter using fiber-linked optical atomic clocks." New Journal of Physics 22.9 (2020): 093010.

[4] Chou, Chin-Wen, et al. "Optical clocks and relativity." Science 329.5999 (2010): 1630-1633.

[5] Takamoto, Masao, et al. "Test of general relativity by a pair of transportable optical lattice clocks." Nature photonics 14.7 (2020): 411-415.

作者丨邵文亞 福建醫(yī)科大學副教授;Denovo科普團隊(楊超 博士)

審核丨尹東山(中國科學院國家授時中心 副研究員)

來源: 科普中國創(chuàng)作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創(chuàng)作培育計劃

科普中國創(chuàng)作培育計劃