僅僅觀看了17個小時的手術視頻,這個具有雙層“大腦”的AI就能操控手術機器人,像經驗豐富的外科醫生那樣,精準執行手術操作,而且在遇到突發狀況時,可以實時調整手術計劃。2025年7月,SRT-H人工智能手術機器人在無需人工干預的情況下,100%成功完成豬膽囊切除手術,標志著手術機器人從“輔助工具”向“自主執行體”邁出關鍵一步。

撰文 | 李娟(生命科學專業博士)

2025年7月,美國約翰·霍普金斯大學智能醫療機器人系統與設備實驗室主任Axel Krieger副教授團隊聯合斯坦福大學主導的一項研究,取得了突破性進展:一款名為SRT-H(Surgical Robot Transformer–Hierarchy,手術機器人變形體-層級架構)的人工智能手術機器人,在幾乎無需人工干預的情況下,成功完成了豬膽囊切除手術。相關研究已發表在《科學·機器人》雜志上。

“SRT-H的100%成功率,標志著手術機器人從輔助工具向‘自主執行體’的關鍵躍遷。這是醫學人工智能發展的重要里程碑。”神州醫療高級副總裁兼首席醫學官、廣東醫科大學多模態數據融合應用實驗室主任弓孟春教授對筆者介紹說。

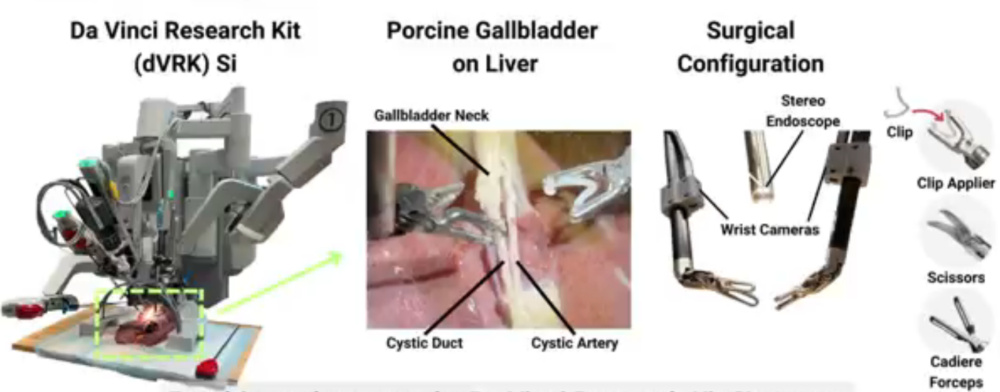

圖 1:以達芬奇手術機器人為執行系統的SRT-H自主完成切除離體豬膽囊手術。圖從左到右依次為:達芬奇手術套件系統Si、與肝臟相連的豬膽囊、手術配置(立體內窺鏡、腕部攝像頭、施夾鉗、施夾器、剪刀、卡爾迪鉗)。丨圖源:參考文獻[1]

SRT-H智能系統的訓練是通過觀看學習了17小時手術視頻完成,視頻涵蓋16000個人類外科醫生的手術動作,并搭配任務描述字幕強化學習,首次將自然語言作為機器人手術規劃與糾錯接口。

在實驗中,SRT-H成功完成了17步膽囊切除術,面對不同樣本的解剖差異、其他組織的干擾、模擬出血以及不完美的圖像等狀況,該系統能夠自主糾錯——在8次手術測試中,它平均每臺手術自我修正6次。此外,該系統能通過語音交互接受醫生的實時指導并持續學習,模擬“導師指導住院醫師”的互動模式。

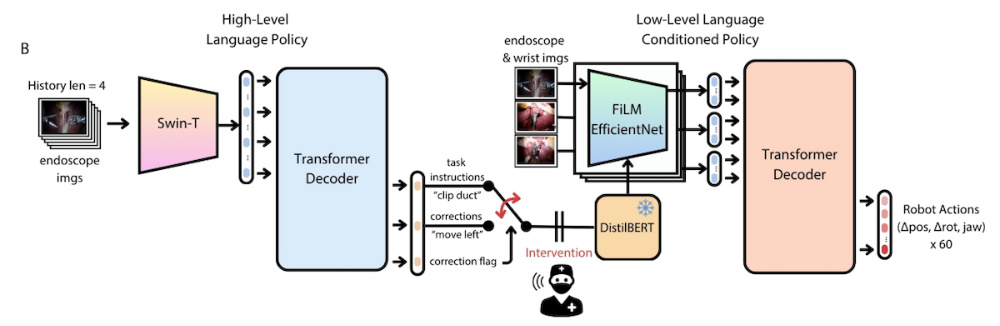

SRT-H核心技術優勢基于兩層人工智能系統:第一層AI通過內窺鏡視頻實時分析手術場景,發出手術操作步驟的指令,將視覺信息轉化為自然語言指令(如“分離膽囊動脈”);第二層AI則將指令轉化為三維器械動作,精準執行抓取、夾閉、切割等操作。

圖2:SRT-H的雙層“大腦”:語言規劃器通過“校正標記”在任務指令和校正指令之間切換,而底層控制器則將選定的指令轉化為精確的器械路徑。丨圖源:參考文獻[1]

“SRT-H的雙層AI形成協同架構,有效破解了長時序、多步驟手術流程中的動態糾錯難題,實現了決策智能與執行精度的統一。”弓孟春說。

手術機器人不再只是輔助

人工智能的概念最早出現在1956年,由美國達特茅斯學院的計算機與認知科學家約翰?麥卡錫教授提出。其核心原理基于計算機可精準模擬人類智能行為的技術,包括學習、推理、感知和語言理解等能力。隨著計算能力的提升和大數據的發展,AI在多個領域迅速推廣,其中,醫學成為最具潛力的應用場景之一。

醫學AI涵蓋醫學圖像識別、疾病預測與診斷、藥物研發、手術輔助、患者管理等多個方面。通過深度學習、自然語言處理等方法,AI能夠輔助醫生更快速準確地分析醫學數據,提高臨床效率,降低誤診率,并推動個性化醫療的發展。

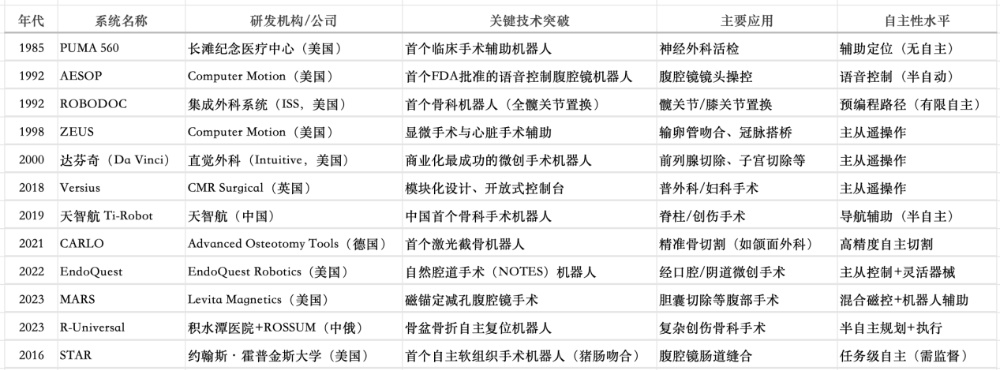

在醫學AI的發展進程中,手術機器人技術是高度集成AI與臨床實踐的代表性應用。

傳統手術機器人自20世紀90年代問世以來,已經在提升手術精度、降低創傷風險、縮短術后恢復時間等方面展現出巨大優勢。最具代表性的系統是美國直覺外科公司(Intuitive Surgical)推出的“達芬奇”手術機器人,該系統通過醫生操控機械臂完成精細手術操作,在1997年首獲美國食品藥品監督管理局(FDA)批準用于內窺可視化和組織牽開,2000年擴展至普通外科手術,獲得廣泛臨床認可。

然而,傳統手術機器人依然主要依賴醫生實時控制,系統本身并不具備自主“思考”能力。AI的引入推動著傳統手術機器人技術從單一設備走向多樣化智能平臺,標志著手術機器人實現了重大范式轉變。

目前的手術機器人主要分為兩類:第一類是觸覺型(即外科醫生引導)系統,需由操作者進行物理操控,以提升手術成功率;第二類是主動型或自主型智能系統,能遵循完整的術前計劃,在無需外科醫生干預的情況下完成手術。

圖3:手術機器人系統(SRS)發展里程碑丨圖源/表格:作者整理自參考文獻[3]

從STAR到SRT-H的技術進化之路

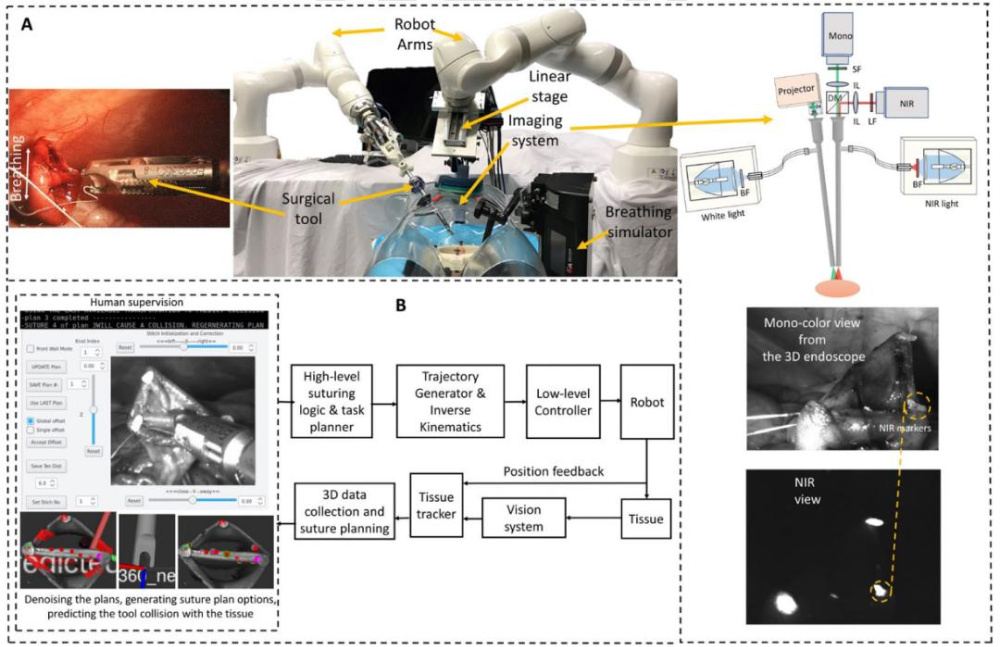

SRT-H的誕生就是建立在先前的實驗基礎上。其前身是Krieger團隊研發的初代智能手術機器人STAR(Smart Tissue Autonomous Robot),即智能組織自主機器人。STAR系統擅長軟組織縫合術。該手術是外科手術中最復雜的任務之一,高度依賴外科醫生的經驗與穩定,難以標準化。

目前,STAR系統從早期的輔助縫合,逐步進化為具備自主識別、路徑規劃與縫合執行能力的一體化系統:

2014年,Krieger團隊首次提出STAR可提升腹腔鏡縫合質量;2016年,該團隊研發出結合三維成像與近紅外熒光(NIRF)視覺系統的自動縫合算法,首次實現活體自主軟組織手術;2021年,STAR系統引入第二機械臂處理松散縫線,同時通過熒光縫線實現邊界自動識別。

2022年,STAR發展為一個融合近紅外熒光成像(NIRF)、3D視覺識別、組織變形追蹤、實時控制與深度學習算法的系統,首次在活體豬身上進行自主腹腔鏡手術——它能夠識別縫合組織的邊界,追蹤其形變,并自動規劃縫線路徑,完成閉環操作。在實驗中,該系統的縫合間距和咬合深度的穩定性明顯優于人類專家和傳統機器人,顯示出其在術中一致性和可重復性方面的領先優勢。

圖 4:行軟組織縫合術的AI手術機器人STAR系統。丨圖源:參考文獻[2]

然而,STAR的自主性局限于嚴格的預設框架,就像“按固定地圖行駛”—— 人類醫生需提前確定手術方案,機器人僅能在預定義范圍內微調,一旦遇到未預設的組織形變或突發情況,就必須暫停,并等待人工干預,對個體解剖差異的適應能力較弱。

對比來看,SRT-H可以視為STAR項目的延續或升級版本。SRT-H不再依賴固定腳本,而是采用語言驅動的分層自主架構,讓機器人像經驗豐富的外科醫生一樣,能夠動態調整手術策略。

研究顯示,SRT-H的動作平穩,且能在復雜場景中保持穩定——即使研究人員改變其起始位置,或用類似血液的染料模糊視野,機器人仍能完美完成操作。

AI賦能手術全流程,訓練數據是關鍵

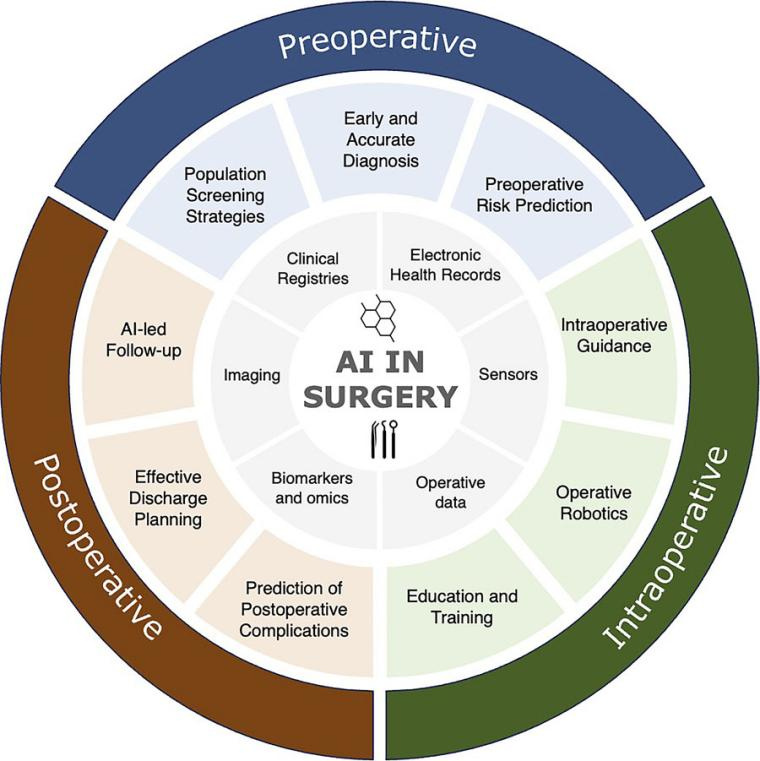

如上所述,STAR和SRT-H在術中表現優異,事實上,搭載AI的手術機器人系統在術前與術后也在發揮重要作用。

術前階段,AI可利用計算機視覺與機器學習技術對CT、MRI(核磁共振成像)等多模態醫學影像進行深度解析,生成高精度的三維解剖模型,幫助醫生識別關鍵結構并優化手術方案。例如,Proprio Vision的Paradigm脊柱手術導航平臺可融合術前影像,實現實時解剖映射。

術后階段,AI可對手術視頻和相關數據進行系統分析,量化評估手術質量,識別關鍵步驟與改進空間。這些分析成果不僅有助于療效回顧,也為醫生培訓提供了標準化、結構化的高質量教學素材。

整體而言,AI賦能的手術機器人具備三大核心能力:一是優化手術路徑與操作精度,減少創傷與并發風險;二是彌補術者經驗差異,提升操作的一致性與標準化;三是增強系統環境感知與自主決策能力,應對術中復雜情境。

值得強調的是,AI與手術機器人正形成一種良性協同機制:手術機器人在運行中不斷產生結構化、多模態臨床數據,這些數據可反哺AI模型的訓練和迭代;而優化后的AI算法又進一步提升機器人的操作效率與智能水平,加速形成標準化、可復制的智能外科流程。

圖5:人工智能在手術中的應用(術前、術中和術后三個階段)及其訓練數據來源:在術前階段,人工智能可用于人群篩查策略制定、疾病的早期精準診斷以及術前風險預測,所依賴的數據來源包括臨床登記數據、電子健康記錄、影像數據、生物標志物和組學數據以及手術數據。術中階段,人工智能能夠為手術操作提供指導,還可在手術機器人的輔助下發揮作用,這主要依靠傳感器數據和手術數據來實現。術后階段,人工智能有助于有效規劃患者出院事宜、預測術后并發癥,還能為手術相關的教育和培訓提供支持,其數據來源涵蓋手術數據、生物標志物和組學數據以及影像數據等。丨圖源:參考文獻[4]

目前,AI手術機器人技術快速發展,業內對這一技術的前景普遍樂觀,但其臨床應用仍面臨多重挑戰:

首先,手術效率不及人類醫生,當前機器人完成一臺手術所需時間仍偏長。其次,自主性不足,器械更換等關鍵環節仍依賴人工協助,尚未實現全流程自動化。第三,臨床適應性有限,大多數實驗仍基于離體模型,尚未充分應對呼吸、出血等活體動態干擾。最后,監管體系滯后,針對AI主導手術的倫理與法規尚不完善,影響其在臨床的規范落地。

事實上,AI系統真正發揮作用的關鍵,在于高質量訓練數據的獲取與管理。特別是在手術視頻分析這一領域,算法性能高度依賴于標注數據的準確性與多樣性。沒有結構清晰、語義明確的訓練集,再先進的算法也難以實現穩定可靠的應用效果。因此,精確標注的多模態手術數據集,已成為AI手術機器人系統開發的核心基石與關鍵瓶頸。

AI時代,醫生的角色重塑與倫理挑戰

“全面有效地整合多模態醫學數據是醫學AI發展的關鍵,也是我們多年來一直在推進的工作。”弓孟春說,“目前,我們聯合多家大型三甲教學醫院,建設院級多模態醫學數據平臺。在高質量多模態數據集的基礎上,我們研發出了一系列具備全學科、多場景、廣覆蓋、醫防融合特征的生成式醫學大模型,并已啟動面向醫務人員、健康人群和患者的多項具體實踐。”

全智能診療時代或許就在不遠的將來。那么,未來的手術室會變成機器人主導的“無人手術室”嗎?未來的醫學實踐是否還需要醫生?需要什么樣的醫生?醫學倫理會面臨怎樣的挑戰?

作為2025年6月剛成立的全國首家AI醫學院——廣東醫科大學AI醫學院(GDMU-AIMS)的發起人、推動者之一,弓孟春談及當今醫學教育面臨的機遇和挑戰,他告訴筆者:“醫學AI發展的終極目標不是機器取代醫生,而是讓優質醫療更具可及性。AI的引入提升了醫療效率,未來醫學實踐對醫生的要求正發生根本轉變,我們的醫學教育與人才培養也要與時俱進。”

弓孟春指出,醫學生不再只需掌握操作技能,而必須具備“人機共融的決策能力”——既要能夠熟練運用AI工具拓展個人知識邊界,又要具備識別算法偏誤、數據偏倚與系統局限的能力。在人機協作過程中,醫生依然是醫療決策的主導者與責任承擔者,這種“技術理解+倫理判斷”的復合能力,必須從醫學院階段開始系統培養,成為面向AI時代的基礎素養。

據弓孟春介紹,2025年7月,由我國50余位臨床醫學、醫學教育、人工智能、醫學倫理法規等方面的專家共同完成的《醫學生AI素養的能力清單及測評框架專家共識(2025)》已經發布。

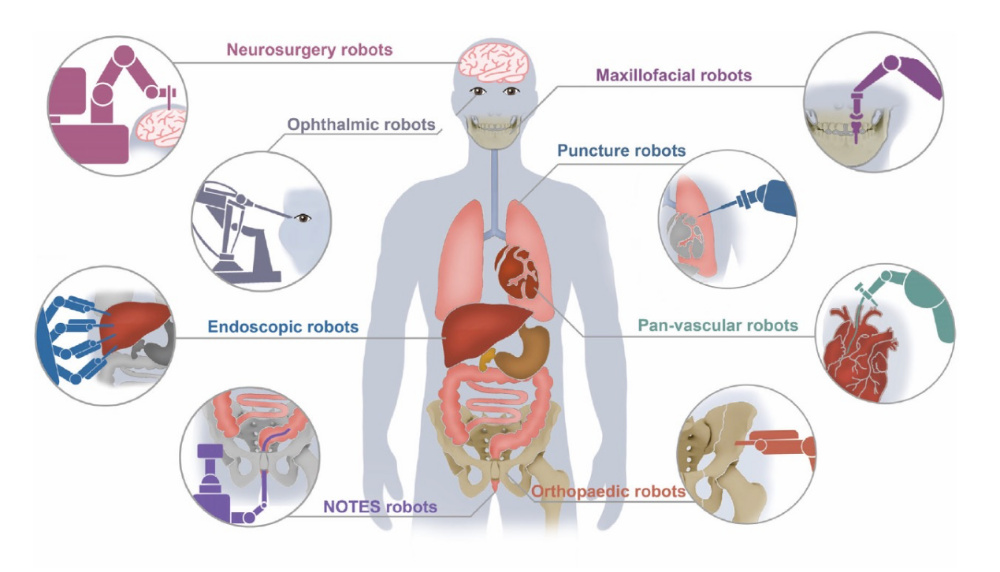

圖6:手術機器人的應用領域。神經外科機器人(Neurosurgery robots)主要用于腦部手術;眼科機器人(Ophthalmic robots)應用于眼部手術;內鏡機器人(Endoscopic robots)可用于如肝臟等部位的內鏡手術;NOTES 機器人(NOTES robots)適用于經自然腔道內鏡手術;骨科機器人(Orthopaedic robots)用于骨骼相關手術;泛血管機器人(Pan-vascular robots)用于血管相關手術;穿刺機器人(Puncture robots)可進行穿刺操作;頜面機器人(Maxillofacial robots)用于頜面部位手術。丨圖源:參考文獻[3]

另外,隨著AI技術深入嵌入診療全流程,醫學AI的倫理治理已成為亟待應對的課題。比如:責任歸屬如何劃定?算法偏見如何監管?患者隱私如何保障?

當前,我國醫療系統已廣泛部署包括DeepSeek在內的基座大模型。弓孟春指出,盡管我國《生成式人工智能服務管理暫行辦法》已為行業初步設定邊界,但在高風險場景(如自主手術、急危重癥干預)中,仍需建立更嚴格的專項倫理審查機制。隨著越來越多醫學AI產品進入臨床研究階段,亟需一套成熟的、適用于中國特色醫療實踐的審查監管規范。

“未來的醫學AI發展亟需構建‘技術研發—素養教育—倫理治理’三位一體的推進機制:在技術端,強化多模態模型與臨床場景的深度適配;在教育端,加強醫務人員對AI的批判性認知與應用能力;在監管端,推動適應我國實際的倫理制度落地。唯有如此,AI方能真正成為值得信賴的健康守護力量。”弓孟春強調。

參考文獻

[1] Kim J W B, et al. SRT-H: A hierarchical framework for autonomous surgery via language-conditioned imitation learning[J]. Science Robotics, 2025, 10: eadt5254. DOI: 10.1126/scirobotics.adt5254.

[2] Saeidi H, Opfermann J D, Kam M, et al. Autonomous robotic laparoscopic surgery for intestinal anastomosis[J]. Science Robotics, 2022, 7(62): eabj2908. DOI: 10.1126/scirobotics.abj2908.

[3] Liu Y, Wu X, Sang Y, et al. Evolution of Surgical Robot Systems Enhanced by Artificial Intelligence: A Review[J]. Advanced Intelligent Systems, 2024, 6(6): 2300268. https://doi.org/10.1002/aisy.202300268.

[4] Guni A, Varma P, Zhang J, et al. Artificial Intelligence in Surgery: The Future is Now[J]. European Surgical Research, 2024. Published online January 22, 2024. DOI: 10.1159/000536393.

注:本文封面圖片來自版權圖庫,轉載使用可能引發版權糾紛。

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閱不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回復四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權說明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯系后臺。

來源: 返樸

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

返樸

返樸