你是否曾在地鐵廣告、社交平臺或健康講座中,聽到類似這樣的話:“每天快走10分鐘,可以多活一年”?這聽起來像是商家的夸大宣傳,還是確有科學根據?

最近,一項發表于《Journal of Sport and Health Science》的研究,基于英國生物樣本庫近七萬名中老年人佩戴加速度計所得的真實數據,給出了令人信服的答案:每天快走10分鐘,確實可能讓你多活一年。

每天10分鐘有益健康(圖片來源:作者使用AI生成)

研究是怎么做的?數據可靠嗎?

這項研究由英國萊斯特大學牽頭,獲得國家健康與護理研究院(NIHR)支持,研究對象來自世界上最大的健康數據庫之一——英國生物樣本庫(UK Biobank)。

研究團隊從中篩選出71,773名身體健康、年齡在中老年段的參與者,其中女性平均61.9歲,男性63.1歲,這些人都佩戴了一種叫可穿戴的設備,在手腕上連續記錄7天的身體活動狀況。這個設備類似于高級版的運動手環,可以精確測量身體的移動強度與時間,比手機或手表更加客觀可靠。

研究團隊并沒有簡單地看這些人是否運動,而是計算出兩個關鍵指標。一是身體活動總量,每天動得越多,值越高。另一個是身體活動強度,來衡量一天中活動的快慢分布,走得越快、跑得越多,這個數值越平緩,相比問卷等主觀報告方式,這類數據更加精準、連續、實時、可量化。

接下來,他們將這些數據與后續近7年的死亡登記數據進行了匹配,并運用復雜的生存分析模型,計算每個參與者在不同身體活動水平下的預期壽命。為了排除干擾,研究還納入了諸如年齡、飲食習慣、吸煙飲酒、睡眠時間、慢性病狀況、社會經濟水平等變量進行校正,確保結果更加真實可靠。

每天快走10分鐘,真的能多活一年?

那么,結果如何?研究者們模擬了在不同活動水平下,從60歲開始的預期壽命變化。最引人注目的發現是:即使是很小的身體活動增加,也能帶來顯著的壽命收益。

對于那些身體活動處于“最低10%”的女性,如果每天增加10分鐘快走,其壽命平均可延長約10個月,如果是增加30分鐘快走,則可延長1.4年。對于同樣水平的男性,每天多快走10分鐘可帶來 1.4年的延壽效益,而每天快走30分鐘,壽命增加值甚至高達 2.5年。

換句話說,如果你本身運動較少,僅僅在日常生活中多走幾步、快一點,都可能讓你在人生的終點線上,往前邁出整整一大步。

研究還發現,身體活動的總量和強度各自獨立地對壽命有益。也就是說,走得多(即總量大)會延長壽命,走得快(即強度高)也能延壽;如果你既走得多又走得快,壽命收益最大。

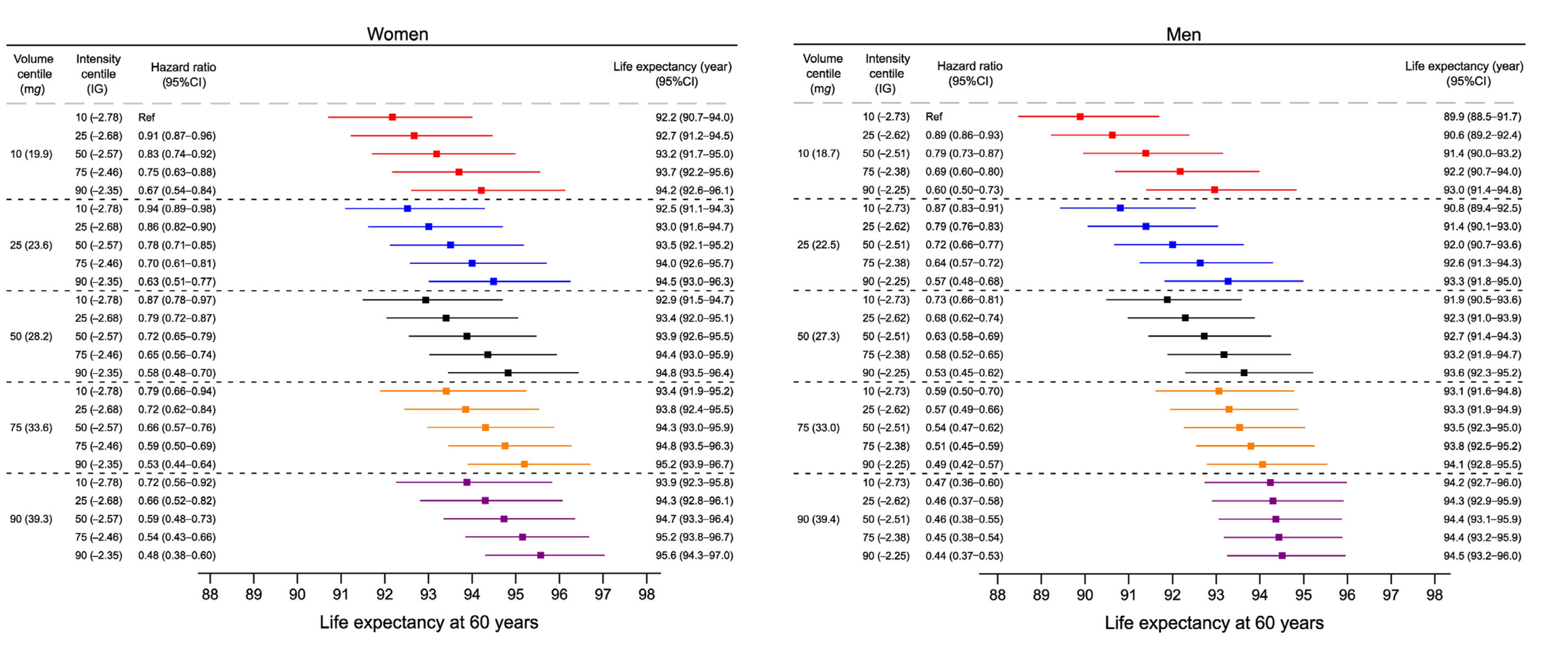

60歲起的預期壽命及其風險比(圖片來源:參考文獻[1])

例如,在所有人中,身體活動量和強度都達到前10%的人,平均壽命可比后10%的群體女性和男性分別多出3.4年、4.6年。但也存在性別差異,在女性中,走得多、走得快,兩者各自都能帶來延壽益處,且互不影響。而在男性中,當總量已經足夠高時,再提升強度所帶來的邊際增益就不那么明顯了。

這可能與性別在運動類型、體能基礎、激素水平等方面的生理差異有關,也可能反映了社會角色和日常活動結構的不同,還需要進一步研究探討。

很多過去關于“走路能延壽”的研究,主要依賴于問卷調查,比如“你每天運動多久?”或“每周快走幾次?”這類方法受主觀記憶和報告偏差影響較大。而這個研究使用加速度計,屬于“客觀設備記錄”,不僅精度高,還能捕捉到零碎但頻繁的身體活動,比如上樓梯、快步趕車、遛狗等。

總結

這項研究向我們傳達了一個積極、現實的公共健康信息:哪怕你現在并不運動,增加一點點中等強度的日常活動——例如快走10分鐘,也能讓你顯著受益。

換句話說,你不需要成為跑馬拉松的人,也不必花錢辦健身卡、還必早起1小時鍛煉,你只需在原本出門買菜、遛狗、上下班通勤的路上,稍微加快一點腳步。對一個60歲的普通人來說,這點改變,也許就是未來一年生日蛋糕上多一根蠟燭的關鍵。

參考文獻:

[1] Zaccardi, Francesco, et al. "Interplay between physical activity volume and intensity with modeled life expectancy in women and men: A prospective cohort analysis." Journal of Sport and Health Science 14 (2025): 100970.

[2] Paluch, Amanda E., et al. "Daily steps and all-cause mortality: a meta-analysis of 15 international cohorts." The Lancet Public Health 7.3 (2022): e219-e228.

[3] Dempsey, Paddy C., et al. "Investigation of a UK biobank cohort reveals causal associations of self-reported walking pace with telomere length." Communications biology 5.1 (2022): 381.

[4] Ramakrishnan, Rema, et al. "Objectively measured physical activity and all cause mortality: a systematic review and meta-analysis." Preventive medicine 143 (2021): 106356.

[5] Bull, Fiona C., et al. "World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour." British journal of sports medicine 54.24 (2020): 1451-1462.

[6] Booth, Frank W., Christian K. Roberts, and Matthew J. Laye. "Lack of exercise is a major cause of chronic diseases." Comprehensive physiology 2.2 (2012): 1143.

作者丨Denovo科普團隊(楊超 博士、中國科普作家協會會員、廣東省青年科技創新研究會會員)

審核丨邵文亞博士 福建醫科大學副教授

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃