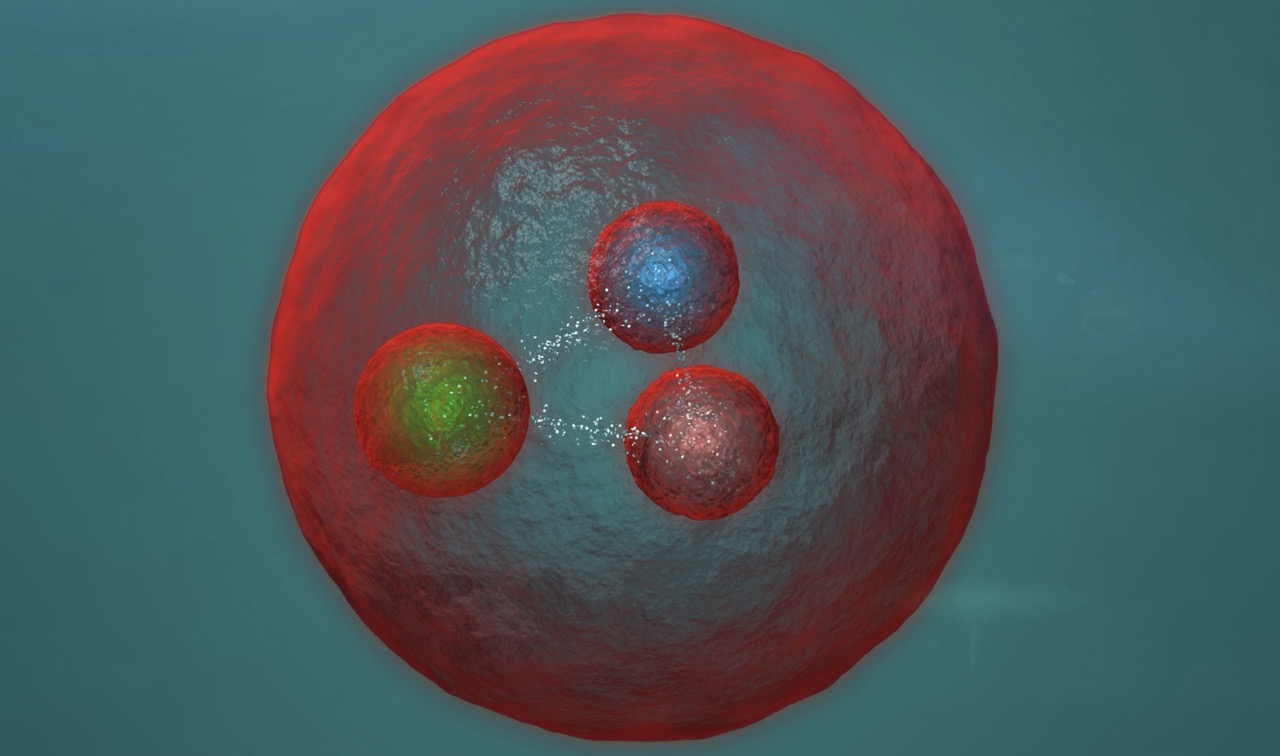

重子是指由三個夸克組成的復合粒子,比如質子和中子。像行星、恒星、氣體等都是由重子物質構成的。圖片來源:Daniel Dominguez, CERN

宇宙中有兩類物質:一類是我們熟悉的普通物質,也叫重子物質,構成了我們所能看到和接觸到的世界——包括行星、恒星、星際氣體,乃至我們自身;另一類則是神秘的暗物質,它不發光、不反射光、也不吸收光,天文學家只能通過引力效應間接推測它的存在。

研究表明,暗物質大約占據了宇宙總質量的85%,而普通物質只占了15%。暗物質到底是什么,我們至今一無所知。可同樣令人頭疼的是,就連這15%的普通物質,我們也沒有全部找到。當天文學家試圖把宇宙中能觀測到的一切都加起來時,結果卻發現——約有一半的重子物質“不見了”。

這些“失蹤的重子”究竟去了哪里?這個問題困擾了天文學家幾十年。

重子是指由三個夸克組成的復合粒子,比如質子和中子。像行星、恒星、氣體等都是由重子物質構成的。圖片來源:Daniel Dominguez, CERN

今年六月,發表在《自然·天文》上的一項研究,終于讓這個謎題有了答案。天文學家首次對宇宙網中普通物質的分布進行了詳細測量,找到了“失蹤重子”的藏身之處。那么,它們到底躲在哪里呢?天文學家又是怎么找到它們的呢?

其實,在這項研究之前,天文學家就有了猜測,那些失蹤的重子可能以稀薄、溫熱的氣體形式,分布在浩瀚的星系之間。但問題是,大多數望遠鏡幾乎無法直接觀測到它們,所以,天文學家始終無法確認它們在哪兒、有多少。

轉機來自一種神秘的宇宙現象——快速射電暴。

2007年,天文學家首次發現快速射電暴。這是一種極其短暫但異常明亮的射電脈沖,大多數來自遙遠的星系。隨著越來越多的快速射電暴被發現,天文學家不僅越來越了解它們,還發現它們可以用來探索宇宙,就比如可以當做測量宇宙中重子總量的工具。

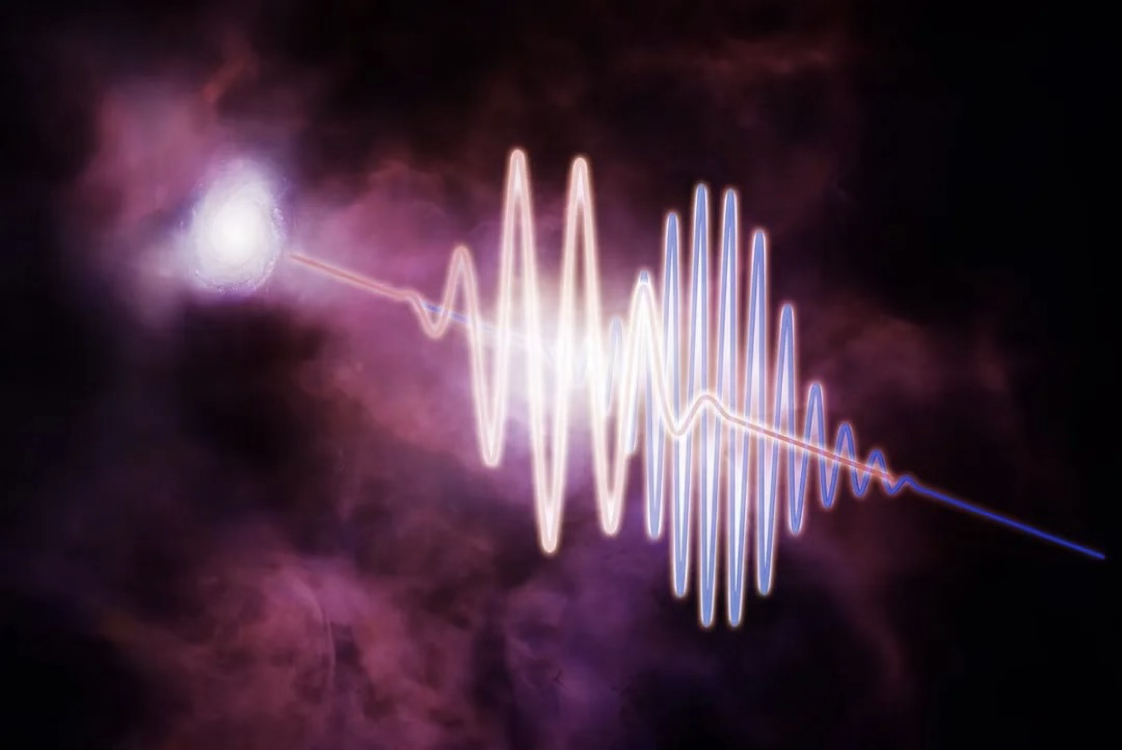

快速射電暴通常起源于非常遙遠的星系,當它們一路向地球傳播時,它們會穿越星系際介質。這些物質會影響射電波的傳播速度,造成所謂的色散效應。簡單來說,如果快速射電暴在沒有物質的空間中穿行時,各個波長的射電波會以相同速度前進;但當它們穿越物質時,波長越長的射電波受到的影響就越大,傳播得就越慢。

一個明亮的快速射電暴穿越星系際介質的過程:較長波長的射電波(紅色)會比較短波長的射電波(藍色)傳播的更慢。圖片來源:Melissa Weiss/CfA

這一效應本身很微弱,但因為快速射電暴往往來自數百萬甚至數十億光年之外,這種細微的效應就會在漫長的旅途中逐漸積累放大。當信號最終抵達地球時,我們就能檢測到不同波長之間的抵達時間存在顯著差異。

天文學家通過精確測量這個時間差,就能推算出它們穿越了多少物質。這就為我們稱量宇宙中的“失蹤物質”提供了一把全新的“天秤”。

不過,要真正用好這把“天秤”,我們還得找到足夠多的“砝碼”——也就是那些我們能確定起源和距離的快速射電暴。

到目前位置,天文學家已經探測到超過一千個快速射電暴事件,但只有大約一百個被成功定位。也就是說,我們知道它們來自哪個星系、距離我們有多遠。

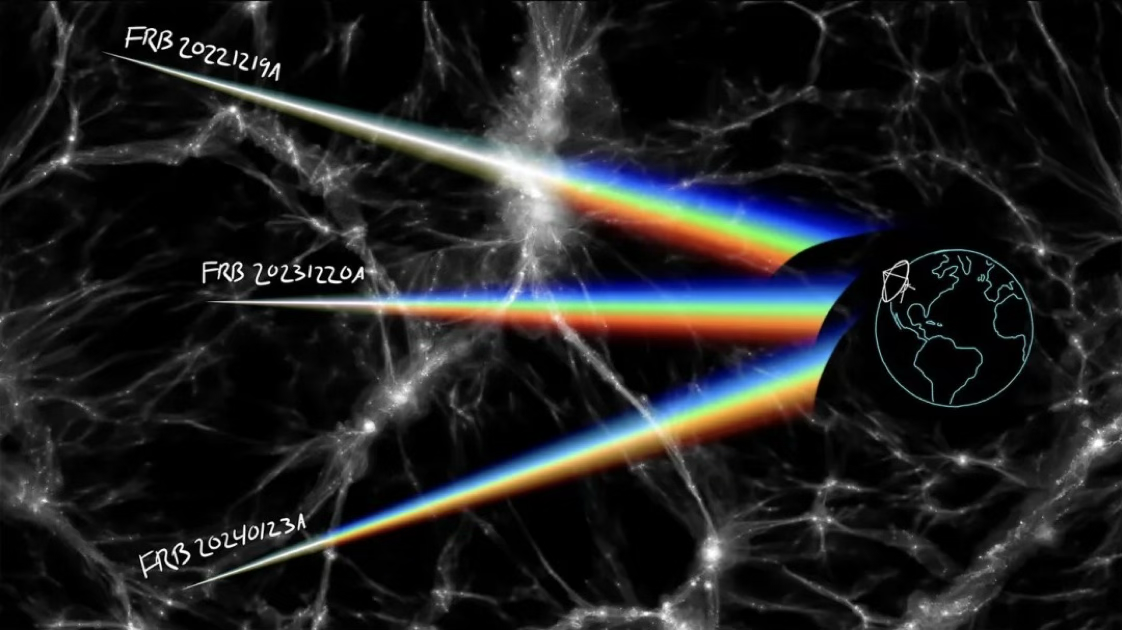

在這項最新研究中,天文學家從這些已定位的事件中選取了69個。其中,最近的來自M81星系的FRB 20200120E,距離地球約1174萬光年;最遠的是FRB 20230521B,距離地球約91億光年,這是迄今為止記錄到的最遙遠的快速射電暴。

圖中顯示了其中3個快速射電暴事件——FRB 20221219A、FRB 20231220A 和 FRB 20240123A。圖片來源:Jack Madden/CfA, IllustrisTNG Simulations

經過精確測量,研究結果清楚地指出:

大約76%的重子物質其實“藏”在廣袤而稀薄的星系際介質中;

還有約15%分布在星系外圍的“星系暈”中;

剩下不到10%的重子物質,才真正集中在星系內部——比如恒星和冷氣體中。

我們會發現,宇宙中大多數的普通物質,并不在星系里。為什么會這樣呢?因為引力雖然會把重子物質拉進星系,但星系可不是一個“只進不出”的封閉系統。像超新星爆發、超大質量黑洞的噴流等反饋機制,會把星系里的大量物質“吹”出去,趕到星系外圍,甚至是星系際介質中。這說明,這些“趕出機制”的效率,出乎意料地高。

而搞清楚這些重子到底在哪兒非常重要,因為它直接關系到很多更大的問題。比如,星系是怎么形成的?宇宙中的物質是如何聚集的?光又是如何穿越十幾億光年到達我們眼前的?這些問題都和重子的分布密切相關。

現在,我們只用了幾十個快速射電暴,就取得了這么重要的突破。而未來,天文學家每年可能會觀測到成千上萬個快速射電暴,到時候它們不僅會大大推進我們對宇宙的認知,說不定還能發現一些我們從未想過的新現象。屬于快速射電暴宇宙學的黃金時代,也許很快就會到來。

本文為科普中國·創作培育計劃扶持作品

作者:李兆瀅 構造地質學博士

審核:韓文標 中國科學院上海天文臺 研究員

出品:中國科協科普部

監制:中國科學技術出版社有限公司、北京中科星河文化傳媒有限公司

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃