月背的地殼組成為何與正面截然不同?太陽系最大的撞擊坑——南極-艾特肯盆地(SPA盆地)的形成如何塑造了月球的命運?月球的磁場是何時、以何種方式消失的?月幔深處是否隱藏著未知的秘密?

中國科學院國家空間科學中心科研人員系統(tǒng)分析了月球阿波羅盆地內斜長巖,一種由斜長石為主要礦物組成的巖石的出露情況,成功識別出 51 處純斜長巖出露點。它們分布在阿波羅盆地的北緣、南緣、盆底及中央峰環(huán)結構上。這意味著嫦娥六號從阿波羅盆地帶回的月球樣品,或包含代表原始月殼成分的斜長巖。相關研究發(fā)表于《地球物理學研究雜志:行星》。

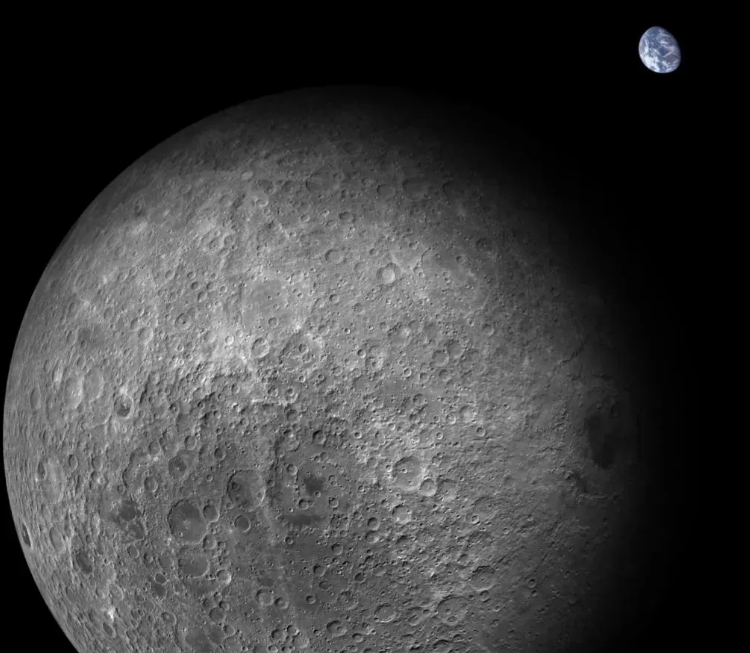

月球正面和背面為什么不同,一直是個謎。嫦娥六號樣品取自月球背面阿波羅盆地。

在這項最新研究中,科研人員利用“月亮女神”月球探測器多波段成像儀獲取觀測數(shù)據(jù),并將嫦娥六號樣品與已知月球巖石數(shù)據(jù)庫、模擬光譜以及阿波羅任務帶回的斜長巖樣品進行比對,成功找到了 51 處明顯含有斜長巖的巖石出露點。分析顯示,這些地方的斜長石純度極高,屬于純斜長巖。

嫦娥六號著陸區(qū)位于阿波羅盆地南部月球月面上比較低洼的平原區(qū)域,周邊分布多個含純斜長巖出露點的撞擊坑。模擬計算顯示,這些含斜長巖的撞擊坑濺射出來的物質,在嫦娥六號著陸點堆積超過 10 厘米厚。這意味著,嫦娥六號在挖取月壤時,極有可能會挖到這些來自月球最古老外殼的碎片。同時,阿波羅盆地里還存在一些可能來自月幔的低鈣輝石。因此,嫦娥六號帶回來的“月球土特產”,很可能同時包含原始月殼和月幔物質。

月球是怎么形成的?

月球形成于約45億年前,由一次火星大小的天體撞擊原始地球后濺射出的物質凝聚而成。早期熾熱的月球經(jīng)歷“巖漿洋”階段,分異形成月殼、月幔等結構。然而,過去所有的月球采樣返回樣品均局限于月球正面。

月球正面和背面有什么不同嗎?

月球的正面和背面差異巨大,正面相對平坦,有廣闊的玄武巖平原;背面則高地遍布,月海稀少。科學家提出了很多理論來解釋這種“二分性”,比如月球形成早期巖漿洋(LMO)冷卻結晶不均勻、月幔內部物質對流不對稱,正背面巨型撞擊作用的差異等。然而,過去所有的月球采樣任務都只在月球正面進行,月球背面樣本的缺乏使得背面深部月幔特征一直是未解之謎。

此前,科學界對于月球背面的認識主要基于遙感研究,2024年6月25日,嫦娥六號任務成功實現(xiàn)了人類首次月球背面采樣,這些樣品采集于月球上最大、最深且最古老的撞擊坑——南極-艾特肯盆地,在最新的研究中,科研人員通過測量巖石中放射性同位素的衰變來確定其年齡的方法,首次確定月球背面至少存在約42億年前和約28億年前的兩期玄武質火山活動,表明月球背面可以維持持久的火山活力。這極大拓展了對于月球背面巖漿活動歷史的認識。

報告中介紹,科研人員首次從28億年前的月背玄武巖樣品中成功提取了古磁場強度信息。分析發(fā)現(xiàn),該時期的月球磁場強度與更早期(35億~40億年前)阿波羅樣品記錄的強度基本相當,甚至略有升高。這一發(fā)現(xiàn)顛覆了月球磁場隨時間單調衰減直至消失的傳統(tǒng)觀點,首次揭示月球內部發(fā)電機(產生磁場的液態(tài)金屬核運動)在約28億年前曾出現(xiàn)波動或增強跡象,表明月球內部熱演化過程比預想的更復雜、更具活力。

對于月幔水含量及地球化學特征,科研人員首次獲得了月球背面月幔的水含量,發(fā)現(xiàn)其顯著低于正面月幔,指示月球內部水分布也存在二分性;發(fā)現(xiàn)了月球背面玄武巖來自極其虧損的源區(qū),它可能指示了原始月幔的極度虧損,或源于大型撞擊事件導致的熔體抽取,揭示大型撞擊事件可能對月球深部圈層演化產生巨大影響。

南極 - 艾特肯盆地是月球三大構造單元之一,直徑約 2500 千米,該撞擊坑形成時釋放的能量大約相當于一萬億顆原子彈爆炸的能量。此次在《自然》雜志發(fā)表的四篇文章,首次系統(tǒng)揭示了南極 - 艾特肯大型撞擊的效應,為厘清月球正面和背面物質組成的差異、破解月球“二分性”之謎打開了前所未有的窗口,這是成果的核心亮點。

科學家們的科學進展有哪些?

除了此次四項科學進展,一年來,科學家們利用嫦娥六號樣品還取得了其他許多科學突破。例如,國家天文臺與合作者發(fā)表嫦娥六號返回樣品的首篇研究論文,揭秘了樣品的物理、礦物和月幔演化特征;廣州地球化學研究所與合作者也發(fā)現(xiàn)月球背面存在28億年前火山活動,并發(fā)現(xiàn)其月幔源區(qū)極度虧損,由此提出月球巖漿活動分布是月殼厚度以及源區(qū)物質組成共同作用的結果,為月海玄武巖分布的二分性提供了全新認識;地質地球所與合作者首次精確測定南極-艾特肯盆地形成于42.5億年前,讓人類在了解太陽系早期大型撞擊歷史方面有了更精確的“宇宙時鐘”標尺。

來源: 科普中國、中國航天報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

江西省九江市科學技術協(xié)會

江西省九江市科學技術協(xié)會