整理 | 周舒義、平生

GPT-5來了,免費向所有用戶開放

歷經多次延期后,OpenAI在8月8日凌晨宣布推出其最新的AI模型GPT-5。此時距離GPT-4發布已經過去了兩年半。

GPT-5將在未來一周內分批向包括免費用戶在內的所有ChatGPT用戶開放。免費用戶達到用量限制后將被轉換到GPT-5 mini版本。Plus會員可獲得更多用量,企業版和月費200美元的Pro會員則可訪問GPT-5 Pro版本。

此前OpenAI旗下模型型號眾多,給用戶選擇造成困難。而此次GPT-5做了整合,采用統一系統架構,包含一個能解答大多數問題的通用模型、一個能解決更復雜問題的推理模型。GPT-5能根據對話類型、問題復雜度、工具需求和用戶的明確意圖(例如在提示詞中說“認真思考這個問題”)判斷何時該快速回應,何時應進行深度推理思考。

GPT-5 Pro模式使用了并行測試計算——一次多個模型并行計算更長時間。它用更多算力提供了更全面、精準的答案。在超高難度的科學問題(GPQA)上,GPT-5 Pro刷新了世界紀錄。在與人類專家的“盲測”中,10次里有近7次被認為更優。

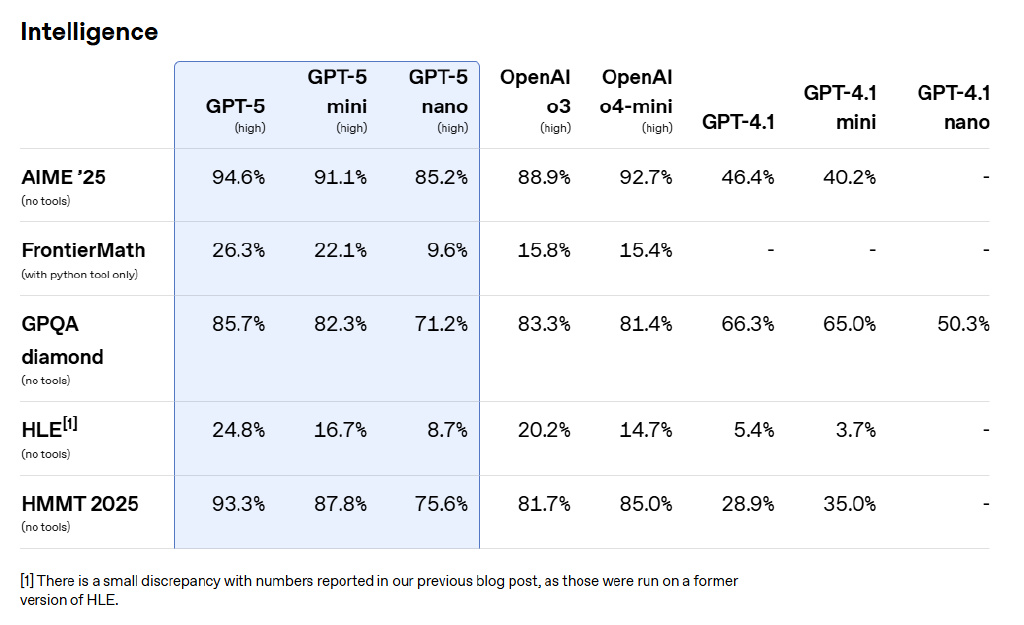

GPT-5的基準測試表現提升有限。

據官網介紹,GPT-5專注提升寫作、編程和健康問題方面的表現。在基準測試方面,GPT-5幾乎在每一項上都有進步,但大多數情況下相比o3提升有限。不過,GPT-5在減少幻覺(錯誤生成)、提升指令執行能力、降低“逢迎”傾向方面都有較大進步。GPT-5出現事實性錯誤的可能性比GPT-4o低約45%,推理模式下比o3低約80%。與GPT-4o相比,GPT-5降低了對用戶的迎合傾向,不必要的表情符號也更少。

美國NBC News報道說,GPT-5的新功能似乎主要是對ChatGPT和其他AI系統已有功能的改進。該報道引用OpenAI發言人的話稱,GPT-5在“持久記憶、自主性和跨任務適應性等領域仍然存在關鍵限制”。美國科技新聞媒體TechCrunch在報道中指出:“GPT-5似乎在多個領域與其他前沿人工智能模型大致相當。該模型是否真的比競爭對手更勝一籌還有待觀察。”

2025狄拉克獎揭曉,四位黑洞和引力理論研究者獲獎

當地時間8月8日,國際理論物理中心(ICTP)宣布,2025年狄拉克獎授予四位在黑洞與引力理論領域卓有建樹的理論物理學家:

加里·吉本斯(Gary Gibbons),英國劍橋大學;

加里·霍洛維茨(Gary Horowitz),美國加州大學圣巴巴拉分校;

羅伊·克爾(Roy Kerr),新西蘭坎特伯雷大學;

羅伯特·沃爾德(Robert Wald),美國芝加哥大學。

引力量子化依然是當前物理研究中的一個基本問題。這四位獲獎者是將黑洞作為廣義相對論、量子引力和弦論等理論“試驗場”的先行者,在理解引力以及時空的深層結構方面作出了重要貢獻。通過他們的研究,原本被視為抽象且遙不可及的天體——黑洞,如今已成為探尋宇宙奧秘的強有力工具。獲獎者們在經典廣義相對論領域的數學工作,如今為天體物理學、黑洞物理學和引力波領域的眾多觀測提供了理論指導。與此同時,這些工作也為進一步探索黑洞的量子性質(例如黑洞熱力學定律和全息原理)奠定了基礎。

頒獎詞寫道:“他們在跨越數代人的廣義相對論研究中作出了里程碑式的貢獻,深刻塑造了這一領域的研究格局。在經典與量子兩個層面上,這些工作為理解引力奠定了概念和技術基礎。”

NASA要在月球上建核反應堆

據多家美國媒體報道,美國交通部長兼航空航天局(NASA)代理局長肖恩·達菲近日將宣布,美國將加快推進在月球上建設核反應堆的計劃。這是達菲自今年被任命為代理局長以來主導的首項重大舉措。

據媒體披露的一份達菲的指令,加快月球表面建造反應堆的計劃有助于推進美國月球探索任務。該計劃將明確為NASA此前構想的月球核反應堆項目設定具體時間表,目標是在2030年前完成一座100千瓦級核反應堆的發射與部署。該指令還要求NASA在60天內征詢業界意見,并指定負責人統籌推進項目。美航天局正在尋找有能力在2030年前發射核反應堆的企業。

達菲5日表示,盡管太陽能將在月球部分關鍵位置發揮作用,但核裂變技術對未來深空探索任務至關重要。美國已在該領域投入數億美元進行研發。

NASA此前表示,正與美能源部和工業界合作,研發一套40千瓦級月球表面核裂變發電系統,計劃于本世紀30年代初期在月球部署。核裂變發電系統能夠提供充足且持續的電力,不易受月球和火星環境條件的影響。

分析人士指出,美國加快建設月球核能系統,意在為未來長期載人探月和火星探測任務奠定能源基礎,同時在新一輪太空競賽中占據先機。

據BBC報道,英國薩里大學空間應用、探索與儀器學高級講師林成宇(音譯)表示,即使是為少量宇航員建立一個較簡單的月球基地,也需要兆瓦級的發電能力。僅靠太陽能和電池并不足以滿足這一需求。他說,核反應堆是“理想且必然的”。

也有業內人士質疑這一計劃的可行性,認為在月球部署核反應堆仍面臨多項挑戰。英國開放大學行星科學專家西梅翁·巴伯博士說,將放射性物質發射到地球大氣層確實存在安全隱患,相關方案必須獲得特殊許可,“如果沒有辦法將人員和設備運送到那里(月球),那(這項計劃)毫無意義”。另外,技術上需解決的難題還涉及核材料的著陸、穩定運行和廢熱管理等。(新華社)

中國學生在過去十年中肌肉力量顯著下降

在近日發表于《柳葉刀-區域健康(西太平洋)》(The Lancet Regional Health-Western Pacific)的一項研究中,研究人員分析了2000-2019年中國學生體質與健康調查的五輪數據,發現過去十年中國學生的肌肉力量顯著下降,與體重增長趨勢不成比例。

研究涵蓋133萬名7至22歲的兒童青少年。測量指標包括手握力(上肢肌力)和立定跳遠(下肢肌力)。采用t檢驗分析趨勢,事后進行Bonferroni校正的成對比較。通過皮爾遜相關分析評估肌肉指標與體重變化的關聯。

結果表明,盡管早期調查顯示肌力有所增加,但在2010年至2019年間,手握力和立定跳遠整體水平均顯著下降。2010年到2019年,男性手握力中位數從43.9公斤降至42.5公斤;女性由26.6公斤降至26.0公斤;立定跳遠中位數男性由234.3厘米降至219.4厘米,女性由172.8厘米降至162.5厘米。過去十年內,各年齡和性別分位數的肌力均顯著下降,低分位和高齡組下降最為明顯。北方、東北和中西部地區降幅尤為顯著。隨著年齡和體重增加,體重與手握力的正相關逐漸減弱,體重與立定跳遠的相關性則由無顯著變為負相關。

用“曲別針”飛船飛躍黑洞

聽起來有點像科幻小說:一艘不比回形針重的太空飛船,由激光束推動,以接近光速穿越太空,直奔黑洞而去,任務是探測時空的構造、檢驗物理定律。但在天體物理學家Cosimo Bambi看來,這并非天方夜譚。

Bambi在《交叉科學》(iScience)上撰文,詳細描繪了將這場飛向黑洞的星際之旅變為現實的藍圖。如果成功,這場預計耗時一個世紀的任務有望從鄰近黑洞傳回數據,徹底改變我們對廣義相對論和物理法則的理解。

“我們目前尚不具備這項技術,但再過二三十年,或許就能實現。”Bambi說。

盡管極具挑戰性,但天體物理學家Cosimo Bambi認為這并非遙不可及。| Event Horizon Telescope Collaboration

這項任務能否成行,取決于兩大核心挑戰:既要找到距離足夠近、可作為目標的黑洞,又要研發出能承受漫長旅程的探測器。

作者表示,根據恒星演化的現有知識,距離地球20至25光年范圍內可能就潛伏著一個黑洞,但找到它絕非易事。由于黑洞既不發光也不反光,對望遠鏡來說幾乎不可見;科學家只能依據其對附近恒星的影響或對光線的扭曲來探測和研究它們。

“近年來已經出現了發現黑洞的新技術,我認為預期在未來十年內找到一顆鄰近黑洞是合理的。”Bambi說。

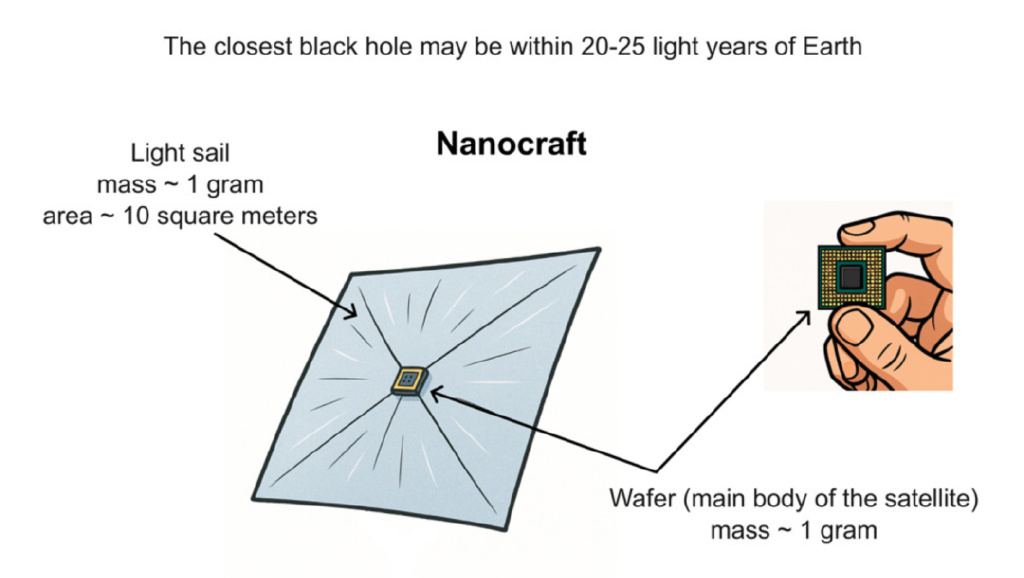

Bambi對飛船的設想,光帆面積約10平方米,質量約1克。| Bambi, Cosimo

一旦鎖定目標,下一個難題便是如何抵達。依靠化學燃料驅動的傳統航天器過于笨重、速度太慢,無法勝任這項任務。Bambi提出,可用“納米飛行器”——一種僅重數克、由微型芯片和光帆組成的探測器——作為解決方案。地球上的激光陣列向光帆發射光子,將其加速至光速的1/3。

以這樣的速度,探測器可在約70年內抵達20至25光年外的黑洞。它收集的數據再過約20年才能傳回地球,因此整個任務將持續約80至100年。

一旦探測器靠近黑洞,研究人員即可開展實驗,回答物理學中一些最緊迫的問題:黑洞是否真有一個被稱為事件視界的邊界——連光都無法逃脫的邊界?黑洞附近的物理規律是否會發生變化?在最極端的宇宙條件下,愛因斯坦的廣義相對論是否依然成立?

Bambi指出,僅激光陣列一項,按今天的價格估算就將耗資約一萬億歐元;而能制造這種納米飛行器的技術也尚未問世。但他認為,30年后,成本可能會下降,技術也會追趕上這些大膽設想。

“聽起來確實瘋狂,很像科幻小說。但以前也有人說我們永遠無法探測到引力波,因為它們太微弱。結果100年后,我們做到了。還有人認為我們永遠看不到黑洞的‘影子’;如今50年過去了,我們已經拍到了兩個黑洞的影像。”

大腦區域“斷連”讓有些人對音樂“無感”

十年前,研究人員發現了一小群聽覺正常、能從其他刺激中獲得快感的人,卻完全無法從音樂中感受到任何樂趣。這種被稱為特異性音樂快感缺乏癥的狀況,源于大腦聽覺網絡與獎賞網絡之間的功能連接減弱。在8月7日發表于Trends in Cognitive Sciences的論文中,最初發現該現象的研究團隊詳細闡述了其背后的腦機制,并指出理解這種“斷連”有助于揭示人們在體驗愉悅與快樂時的個體差異。

“類似的機制可能也決定了人們對其他獎賞刺激的反應差異。”論文作者、西班牙巴塞羅那大學神經科學家Josep Marco-Pallarés表示,“探究這些神經環路,將為研究快感缺失、成癮或飲食障礙等與獎賞相關的疾病開辟新途徑。”

為了識別特異性音樂快感缺乏癥,研究團隊開發了一套評估工具——巴塞羅那音樂獎賞問卷(BMRQ)。該問卷通過5個維度衡量一個人從音樂中獲得獎賞感的程度:情緒喚起;情緒調節;培養社會關系;伴隨音樂的舞蹈或動作參與;對音樂的主動尋找、收集或體驗。患有音樂快感缺失的人在這5個維度上通常得分都顯著偏低。

行為和腦成像研究進一步支持了這一結論。研究顯示,盡管這些人能夠正常感知和分辨旋律,說明他們的聽覺皮層功能完整。功能磁共振成像掃描顯示,他們在聽音樂時,大腦獎賞系統的活動顯著降低。而在面對其他獎賞刺激(如金錢獎勵)時,他們的獎賞系統活動卻與常人無異,說明獎賞回路本身并未受損,只是對音樂無感。

“對音樂缺乏快感,是由于獎賞回路與聽覺網絡之間的連接出現了斷裂——而不是獎賞回路本身功能失常。”Marco-Pallarés指出。

“如果獎賞回路本身運轉不良,那么對所有類型的獎賞都會提不起勁。”論文作者、巴塞羅那大學神經科學家Ernest Mas-Herrero解釋道,“而我們現在強調的是,關鍵不僅在于獎賞回路是否被激活,還在于它如何與處理每一種特定獎賞所需的其他腦區進行互動。”

目前人們對于為何會出現這種障礙仍不清楚,但研究表明,遺傳與環境因素都可能參與其中。近期一項針對雙胞胎的研究發現,個體對音樂的喜愛程度中,約有54%的差異可由遺傳效應解釋。

即便在健康人群中,對獎賞刺激的敏感度也存在巨大差異;但針對特定獎賞的研究仍十分稀少,因為過去大多數關于獎賞回路的研究都默認:一個人要么對所有獎賞都敏感,要么都不敏感,事實并非如此。

“我們提出,用同樣的方法去研究其他類型的獎賞,或許能發現更多特定快感缺失。”Marco-Pallarés說,“例如,患有特定食物快感缺乏癥的人可能在參與食物處理和獎勵回路的大腦區域之間的連接上存在一些缺陷。”

目前,研究團隊正與遺傳學家合作,試圖找出與特定音樂快感缺失相關的具體基因。他們還計劃探究這種障礙究竟是終身穩定的人格特質,還是會隨生命階段而改變;以及音樂快感缺失或其他類似狀況是否可以被逆轉。

補充鋰元素或能逆轉阿爾茨海默病

阿爾茨海默病(AD)的根源何在?這個問題困擾了神經科學家數十年。8月6日發表于《自然》(Nature)的一項研究可能找到了答案:大腦缺鋰。

該研究首次表明,鋰對大腦維持正常功能至關重要,能幫助其抵抗阿爾茨海默病。論文作者、哈佛醫學院遺傳學和神經病學教授布魯斯·揚克納(Bruce Yankner)表示:“缺鋰可能是阿爾茨海默病的病因,這一觀點為全新的治療思路奠定了基礎。”

人腦鋰流失是通向阿爾茨海默病的關鍵一環。研究人員利用先進質譜技術測定了人類腦組織和血液樣本中約30種微量元素的含量。結果顯示,鋰是唯一一種在輕度認知障礙(MCI)早期即顯著下降的元素:MCI患者和AD患者腦內鋰含量顯著低于健康對照。質譜成像發現,在AD患者的大腦組織切片中,鋰離子富集于淀粉樣蛋白斑塊內部,而斑塊周圍腦組織的鋰含量明顯低于正常水平。這表明淀粉樣斑塊會強烈吸附鋰離子,使周圍腦細胞處于功能性缺鋰狀態。鋰被“劫持”后無法發揮正常生理作用,可能成為引發AD級聯病理變化的早期導火索。

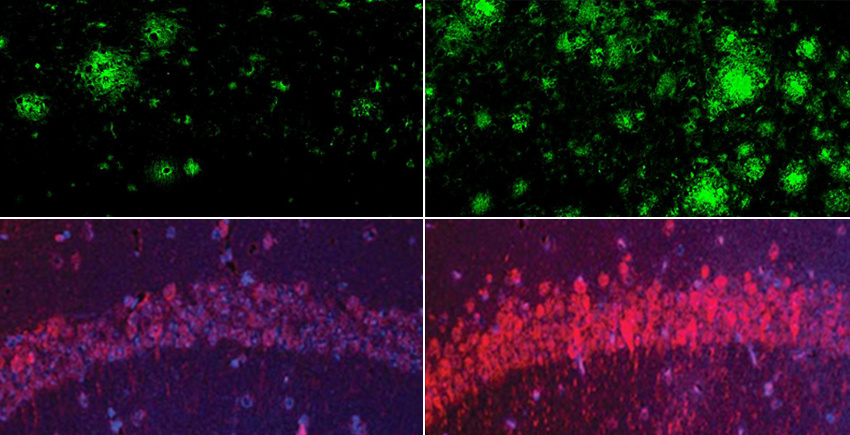

上排:在阿爾茨海默病小鼠模型中,與鋰水平正常的小鼠(左)相比,鋰缺乏小鼠(右)大腦中淀粉樣β蛋白沉積顯著增加。下排:構成神經原纖維纏結的tau蛋白也出現了同樣的情況。| Yankner Lab

研究人員進行小鼠實驗,首次在動物模型中建立了鋰缺乏與AD病理之間的因果聯系。他們讓健康小鼠攝入鋰含量極低的飼料,使其腦內鋰水平降至類似AD患者的范圍。結果發現,鋰缺乏加速了小鼠的大腦老化:它們出現了明顯的腦炎癥反應,神經元突觸連接和軸突丟失,認知和記憶能力下降。在易患AD的小鼠模型中,鋰缺乏同樣顯著加劇了AD相關的所有病理變化——淀粉樣β斑塊和磷酸化tau蛋白纏結更早且更多地累積,腦內免疫細胞小膠質細胞被過度激活且清除淀粉樣蛋白的能力受損,髓鞘變薄伴隨突觸減少,認知衰退大大加速。鋰不足引發的轉錄基因變化與人類AD患者的大腦基因表達譜高度相似。這些發現描繪出一個惡性循環:鋰減少導致更多淀粉樣斑塊形成,斑塊又進一步“掠奪”鋰,最終引發全面的神經退行性改變。

團隊還找到了打破這一惡性循環的潛在辦法。他們篩選了16種不同的鋰化合物,發現一種名為乳清酸鋰(Lithium orotate)的有機鋰鹽電離度最低,與淀粉樣β蛋白的結合力遠弱于通常的碳酸鋰。換言之,乳清酸鋰中的鋰不容易被淀粉樣斑塊“掠奪”。在AD模型小鼠中,研究人員給予極低劑量(約為臨床精神科用鋰劑量的千分之一)的乳清酸鋰后,觀察到淀粉樣斑塊和tau纏結顯著減少,小鼠在認知行為測試中的表現恢復到了健康水平。相比之下,淀粉樣斑塊會優先捕獲碳酸鋰中的鋰離子,從而解釋了過去臨床試驗中碳酸鋰療效不盡如人意的原因。

鋰缺乏如何在分子層面引發如此廣泛的神經元損傷仍不清楚。作者猜測,鋰在腦內可能扮演著類似微量營養素或信號離子的角色。

上述成果為阿爾茨海默病的早期診斷和干預開辟了新道路。通過簡單的血液檢測來篩查個體鋰缺乏有望成為識別AD高風險人群的手段。此外,鋰補充有望從整體上干預疾病進程。布魯斯·楊克納說,希望有一天鋰療法能“比抗淀粉樣蛋白或抗tau療法發揮更根本的作用,不僅延緩,而且能逆轉認知衰退”。作者也強調,這些發現主要基于動物模型和離體的人體組織分析,對于人體的安全性和有效性仍有待驗證,公眾切勿自行嘗試服用鋰制劑。

“坐站測試”可預測中老年人死亡風險

一項“坐下-站起”的簡單體能測試,能有效預測中老年人未來的死亡風險。這項研究基于20世紀90年代末開發的“坐站測試”。受試者需在無支撐物幫助的情況下,在地面坐下再站起。表現評分滿分為10分,若過程中出現搖晃、失衡或需借助手部、膝蓋等支撐將被扣分。

來自東芬蘭大學等機構的研究人員自1998年至2023年期間,在巴西對4282名46至75歲的受試者進行“坐站測試”,并按得分分為5組:0-4分、4.5-7.5分、8分、8.5-9.5分和10分。隨后他們對這些人進行了中位時間長達12.3年的隨訪。

結果顯示,得分最低組(0-4分)中,42%的受試者在隨訪期內因自然原因死亡;得分為8分組中,這一比例為11%;而滿分組的自然死亡率僅為3.7%。研究將“自然原因死亡”定義為由疾病、器官衰竭或生理老化等非人為因素導致的死亡。

經年齡、性別及既往病史等變量校正后,研究人員仍然發現,得分最低組的自然死亡風險是滿分組的近4倍,死于心血管疾病的風險更是高達滿分組的6倍。

研究還發現,“坐站測試”得分較低者通常身體質量指數偏高,更易患糖尿病、高血壓、冠心病等慢性疾病。

參與研究的東芬蘭大學教授亞里·勞卡寧在新聞公報中解釋,要在“坐站測試”中獲得高分,需具備良好的肌肉力量、柔韌性和平衡能力,而這些正是長期健康的重要預測指標。

研究人員表示,“坐站測試”是一種安全簡便、無需設備的非有氧體能評估方式,可作為預測中老年人死亡風險的有力工具,在心血管疾病預防、康復和運動醫學等領域具有實際應用價值,將其納入常規體檢,有望為個體提供更精準的健康建議。相關研究成果近期發表于《歐洲預防心臟病學雜志》。(新華社)

注:本文封面圖片來自版權圖庫,轉載使用可能引發版權糾紛。

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閱不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回復四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權說明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯系后臺。

來源: 返樸

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

返樸

返樸