一、基本概述

連續拉棒技術,也稱為連續拉晶技術,是一種高效的晶體生長工藝。該技術的核心原理在于精密控制熔體的溫度分布、熱場梯度以及固液界面形態,通過自動化控制的籽晶夾持與提拉機構,在真空或高純惰性氣體的保護氛圍中,將熔融料連續地向上提拉,實現定向凝固結晶,在拉棒過程中,可以一邊加料一邊拉制晶棒,增加了拉晶效率。

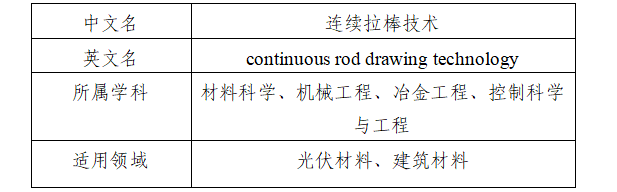

二、分類信息

三、詳細解釋

連續拉棒技術是單晶硅及先進多晶硅生長領域的核心工藝。該技術突破了傳統批次生長法的間歇性限制,通過對籽晶提拉速率、坩堝旋轉/升降及熱場梯度的精密協同控制,確保固液界面動態穩定性與生長速率的精確匹配。此連續化過程在惰性氣體(如高純氬氣)保護下,顯著提升了硅晶棒的直徑均勻性(軸向波動可控)、體材料質量(低位錯密度、可控雜質分布)及電學性能一致性(電阻率均勻性),為高效太陽能電池提供了基礎材料保障。

連續拉棒技術肩負高精度制造與低碳轉型的雙重使命。該技術通過連續化生產顯著提升了資源利用效率。有效減少了停機換料損失,使材料利用率提升15%以上,同時單位產品能耗降低20%-30%。在排放控制方面,智能調速系統壓縮設備空載時間,配合氬氣循環利用,回收率超90%,直接降低了工業廢氣與溫室氣體排放。連續拉棒技術遵循高效資源利用與低碳排放協同原則,推動加工業向循環經濟轉型,真正實現了“以連續化替代間歇式、以精密化替代粗加工”的綠色制造變革。該技術將原料轉化為光伏單晶硅棒等高精度產品,顯著減少了天然礦石消耗與加工能耗。

目前,光伏單晶硅連續拉棒技術通過大尺寸單晶爐、高精度切割設備升級,已實現規模化應用,顯著提升材料利用效率并降低能耗。

四、應用領域/前景

連續拉棒技術憑借其高效、節能、高精度的優勢,已在清潔能源及新材料等關鍵領域實現規模化應用。

在清潔能源領域,光伏單晶硅連續拉棒技術顯著降低能耗,將單位電耗壓縮至≤28 kWh/kg,支撐N型電池效率突破25.8%,助力光伏度電成本降至0.2元/kWh以下,成為產業降本增效的重要工藝。

在新材料領域,連續拉棒技術實現了光纖預制棒的高效連續化生產,并成功應用于玄武巖纖維等高性能材料制造,通過高精度控制保障材料性能穩定性,顯著提升產品良率。

在碳中和目標約束下,連續拉棒技術通過工藝革新與能效提升實現雙重突破:高值化轉型層面,該技術以低氧含量控制和大尺寸晶體生長為核心,支撐N型TOPCon/HJT電池對硅片缺陷密度的嚴苛要求,使硅片電阻率波動控制在5%以內(傳統工藝約15%),直接提升電池轉換效率0.3%-0.5%。

在綠色效益層面,行業頭部企業通過熱場優化、自動化復投料及單爐多棒工藝升級,已實現單位硅棒電耗有效降低、晶硅利用率提升,坩堝壽命延長,單爐投料量顯著提高。雙軌并行下,這一技術路徑不僅降低了生產能耗與材料損耗,更通過能效標桿實踐,有力推動了光伏產業綠色增長與轉型升級的深度協同。

未來,連續拉棒技術將持續向超高純度控制與智能化制造深度演進,通過突破晶體生長極限進一步降低能耗與材料損耗,構建更清潔、更低碳的制造范式,并加速融合綠色能源與循環生產體系,推動能源轉型、實現碳中和目標。

五、綠色應用難點

連續拉棒技術在推廣應用的進程中,仍面臨能耗、材料、環保、排放標準等挑戰。

一是能耗高、審批受限問題。連續拉棒技術作為高載能產業轉型的核心爭議點,其高能耗與氣體排放問題被納入環保督察及“雙碳”政策重點監管范疇。目前,單晶硅拉棒電耗超工信部光伏規范門檻值,在能源約束區域頻發項目審批受限問題。

二是關鍵材料依賴進口。熱場所需的高純石墨、碳碳復合材料等關鍵部件進口依賴度超60%,存在供應鏈“卡脖子”風險,成本與交付周期不確定性高。

三是固廢回收率低。在能源領域、半導體拉晶過程中,坩堝等部件難以回收再利用,目前廢坩堝再生率不足10%,導致固廢年增量超10萬噸,加重環保負擔。

四是氣體浪費與排放標準滯后。氬氣使用損耗率高(逸散率超5%),增加溫室氣體排放,但現行標準未涵蓋氣體排放限值,亟需通過氬氣閉環回收技術迭代與排放標準更新破局。

本詞條貢獻者:

董文鈞 北京科技大學材料與工程學院教授

本詞條審核專家:

李培剛 北京郵電大學集成電路學院教授

參考來源:

[1]康家銘,黃振玲,李太,等.大尺寸光伏單晶硅制備技術研究進展[J].太陽能學報,2025,46(03):310-319.DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2023-1746.

[2]鐘寶申,連續直拉單晶硅棒生產制造關鍵技術創新與應用.陜西省,隆基綠能科技股份有限公司,2022-06-23.

[3]Sheng X,Chen L,Liu M, et al.Environmental impact of monocrystalline silicon photovoltaic modules[J].Resources, Conservation & Recycling,2025,220108373-108373.

本文封面圖片來自版權圖庫,轉載使用可能引發版權糾紛

來源: 科普中國

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國

科普中國