氣候變化正在全球范圍內(nèi)深刻改變生態(tài)系統(tǒng)格局,最新研究揭示了一個(gè)以往未被認(rèn)知的影響機(jī)制:氣候變化會(huì)擾亂昆蟲的生殖行為。近期發(fā)表于《國(guó)家科學(xué)評(píng)論》(National Science Review)的研究表明,大氣中濃度不斷升高的二氧化碳(CO2)正在干擾農(nóng)業(yè)害蟲選擇產(chǎn)卵位點(diǎn)的行為,這對(duì)生物多樣性、糧食安全和害蟲治理策略構(gòu)成重大威脅。

盡管昆蟲具有強(qiáng)大的適應(yīng)能力,但它們對(duì)環(huán)境變化異常敏感。隨著全球氣溫升高和大氣成分改變,昆蟲行為的變化在生態(tài)系統(tǒng)中引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)。作為導(dǎo)致全球變暖的主要溫室氣體,大氣CO2濃度已從1750年的278 ppm升至2023年的420 ppm。最新研究表明,升高的CO2濃度與臭氧、氮氧化物等污染物共同作用,顯著損害昆蟲對(duì)繁殖和生存相關(guān)化學(xué)信號(hào)的識(shí)別能力,其內(nèi)在作用機(jī)制仍有待闡明。

由中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院、挪威科技大學(xué)和馬普研究所組成的國(guó)際科研團(tuán)隊(duì)在CO2影響昆蟲繁殖行為及其作用機(jī)制方面取得了關(guān)鍵突破。該研究以全球重大農(nóng)業(yè)害蟲棉鈴蟲(Helicoverpa armigera)為對(duì)象,發(fā)現(xiàn)雌蛾通過(guò)植物釋放的CO2梯度定位產(chǎn)卵位點(diǎn),尤其偏好CO2釋放量較高的嫩葉,這一產(chǎn)卵策略對(duì)后代幼蟲的生長(zhǎng)發(fā)育至關(guān)重要。然而在大氣CO2濃度升高環(huán)境下,這一產(chǎn)卵策略被顯著干擾:蛾類的CO2感知能力受損,導(dǎo)致其將卵產(chǎn)在次優(yōu)位置。"這種干擾就像擾亂了GPS系統(tǒng)中的關(guān)鍵嗅覺信號(hào),"論文通訊作者王桂榮教授解釋,"失去準(zhǔn)確的CO2指引,昆蟲難以找到理想產(chǎn)卵地,這將影響害蟲種群動(dòng)態(tài)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。"

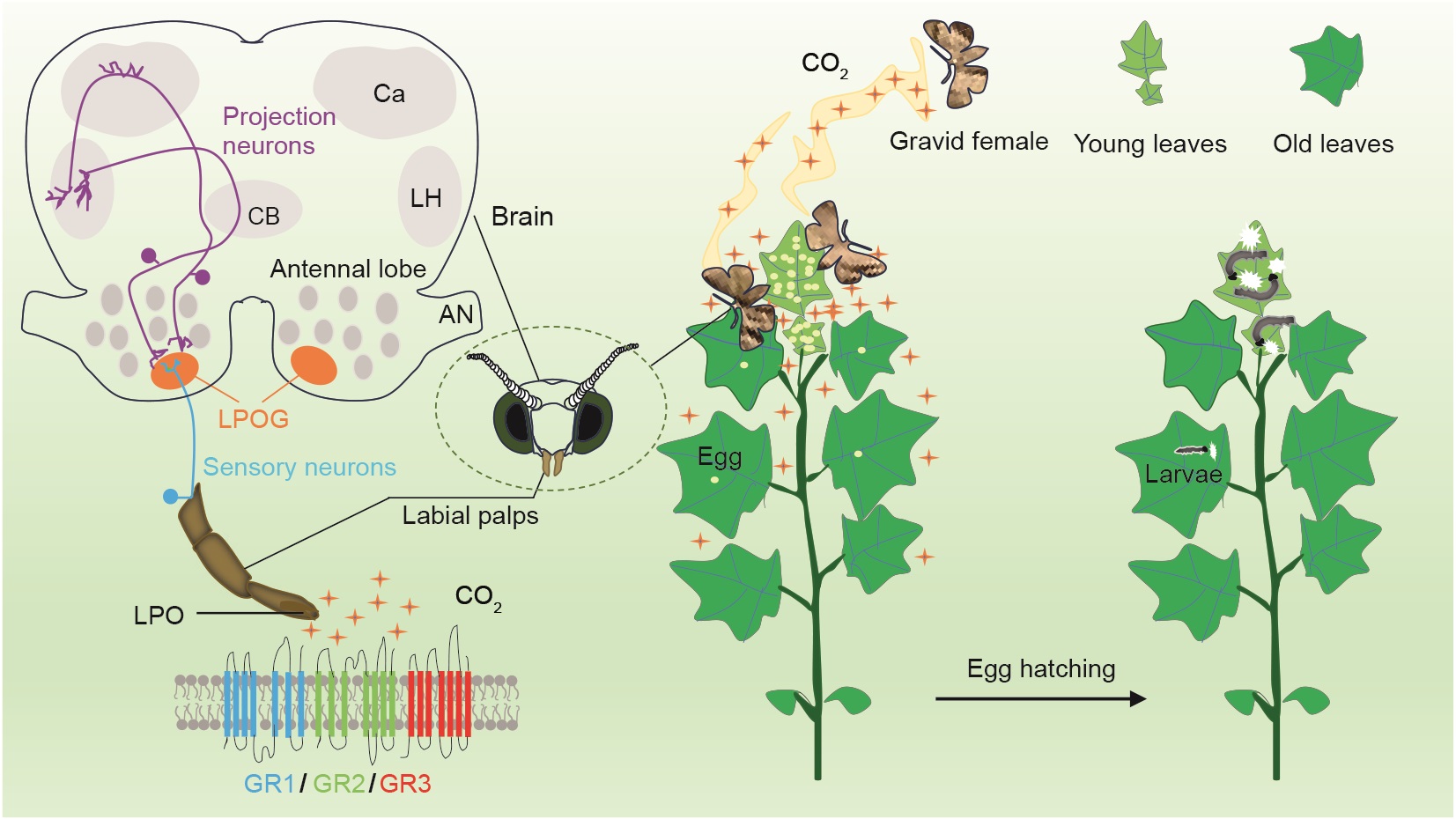

研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步揭示了這一現(xiàn)象背后的生物學(xué)基礎(chǔ):三個(gè)味覺受體((HarmGR1、HarmGR2和HarmGR3)共同介導(dǎo)了棉鈴蟲對(duì)CO2的感知。當(dāng)任一受體基因被敲除后,棉鈴蟲的CO2感知能力即受到破壞,導(dǎo)致其產(chǎn)卵行為的紊亂。

二氧化碳對(duì)棉鈴蟲產(chǎn)卵行為的調(diào)控機(jī)制

二氧化碳對(duì)棉鈴蟲產(chǎn)卵行為的調(diào)控機(jī)制示意圖。縮寫說(shuō)明:LPO,下唇須陷窩器(labial pitorgan);LPOG,下唇須陷窩器嗅小球(labial pit organ glomerulus);CB,中央體(central body);Ca,蘑菇體冠(calyx of the mushroom body);LH,側(cè)角(lateral horn);AN,觸角神經(jīng)(antennal nerve)。

氣候模型預(yù)測(cè)的結(jié)果顯示出令人憂心的前景:若2100年大氣CO?達(dá)到1000 ppm,棉鈴蟲對(duì)最佳產(chǎn)卵地的選擇準(zhǔn)確率可能下降75%。這將導(dǎo)致幼蟲存活率降低、害蟲種群失衡,進(jìn)而改變生物多樣性與生態(tài)平衡。

除生態(tài)預(yù)警外,該研究也為害蟲防治策略開辟了新思路。"通過(guò)靶向棉鈴蟲的CO2受體,我們有望開發(fā)環(huán)境友好型的害蟲防控新策略,"第一作者陳秋燕博士指出。目前已應(yīng)用于蚊蟲防治的RNA干擾(RNAi)技術(shù),或能實(shí)現(xiàn)無(wú)需化學(xué)農(nóng)藥就能阻斷害蟲繁殖的策略。

這項(xiàng)研究為氣候變化影響昆蟲行為的方式提供了新的有力證據(jù):氣候變化不僅能通過(guò)溫度等變化改變昆蟲的行為,更可能直接大氣中組分的改影響昆蟲行為。鑒于本世紀(jì)末全球CO2濃度或?qū)⑼黄?000 ppm,研究者強(qiáng)調(diào)必須雙管齊下:既需減少排放,也要?jiǎng)?chuàng)新農(nóng)業(yè)適應(yīng)方案。

來(lái)源: 《中國(guó)科學(xué)》雜志社

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)微博

科普中國(guó)微博

幫助

幫助

《中國(guó)科學(xué)》雜志社

《中國(guó)科學(xué)》雜志社