在陽光燦爛、碧波蕩漾的熱帶大洋中,許多人以為這里一定生機勃勃,魚群穿梭、海草搖曳。但事實上,大面積海域卻是名副其實的“液體荒漠”——盡管有充足的陽光和二氧化碳,卻幾乎沒有浮游植物和水生生物能在此繁衍生長。這并不是因為缺水,而是因為缺乏一個關鍵的營養元素。

鯨魚如何運輸營養

科學家發現,海洋的發展往往與一種生物的到來密切相關。它們不是小巧的藻類,也不是捕食者群體,而是重達幾十噸、每年穿越數千公里的巨型動物——鯨魚。更出人意料的是,它們在海洋生態系統中最不可替代的“貢獻”,竟然來自一個極易被忽視的過程:排尿。

座頭鯨排尿(圖片來源:參考文獻[1])

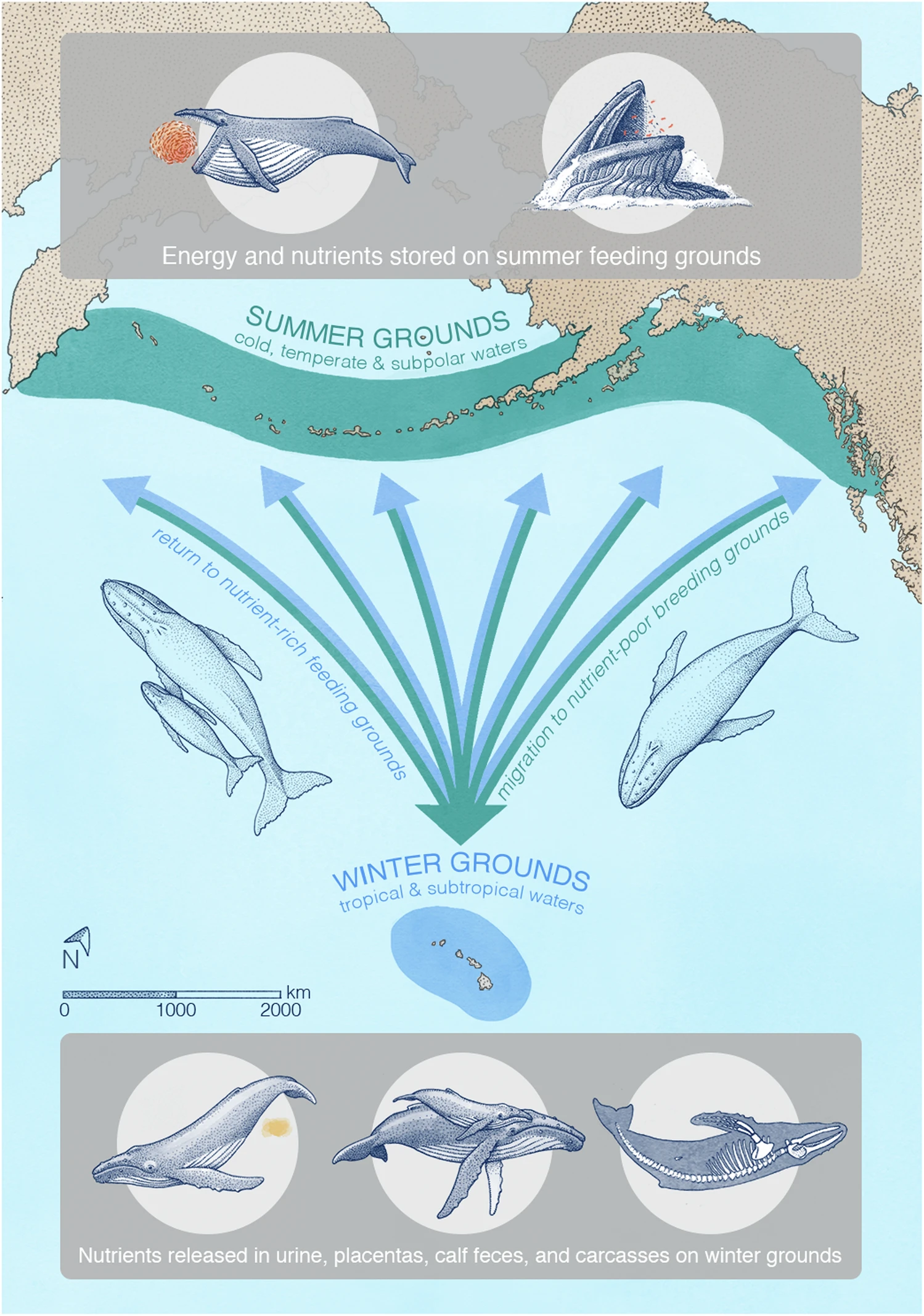

鯨魚,尤其是座頭鯨、灰鯨和露脊鯨等須鯨類,是地球上最龐大的遷徙動物之一。它們每年在全球海洋間進行驚人的長途旅行。從高緯度的南極或北太平洋等富營養海域進食,再游向熱帶和亞熱帶的溫暖海灣繁殖,單程距離動輒超過8000公里。人們長期關注它們的壯麗身姿和哺育行為,卻忽視了它們在這趟旅途中所承擔的一個意想不到的生態角色——跨洋運輸營養。

須鯨會從夏季覓食地游數千公里到冬季棲息地(圖片來源:參考文獻[1])

在捕食季節,鯨魚攝入大量富含蛋白質的磷蝦、小型魚類等高營養生物,將能量儲存在脂肪與肌肉中。進入繁殖季節,它們往往不再進食,而是依靠體內儲備維持生理活動。在這一過程中,它們不斷分解蛋白質,并通過尿液釋放出高濃度的氮,主要以尿素的形式,進入海水中。這種氮,是浮游植物等海洋初級生產者生長所必需的營養元素,而它們恰恰是整個海洋食物網的起點。

科學家將鯨魚遷徙攜帶營養的現象稱為“鯨魚傳送帶”(Great Whale Conveyor Belt)。“鯨泵”則是指它們在海洋表層釋放營養的過程。這一系統所釋放的不僅僅是尿液中的氮,還包括胎盤、幼鯨尸體、以及鯨魚脫落的表皮等多種有機物質。這些營養大多集中釋放在鯨魚偏愛的淺海繁殖地,如珊瑚礁、海灣和環礁瀉湖。

鯨魚運輸了多少氮?

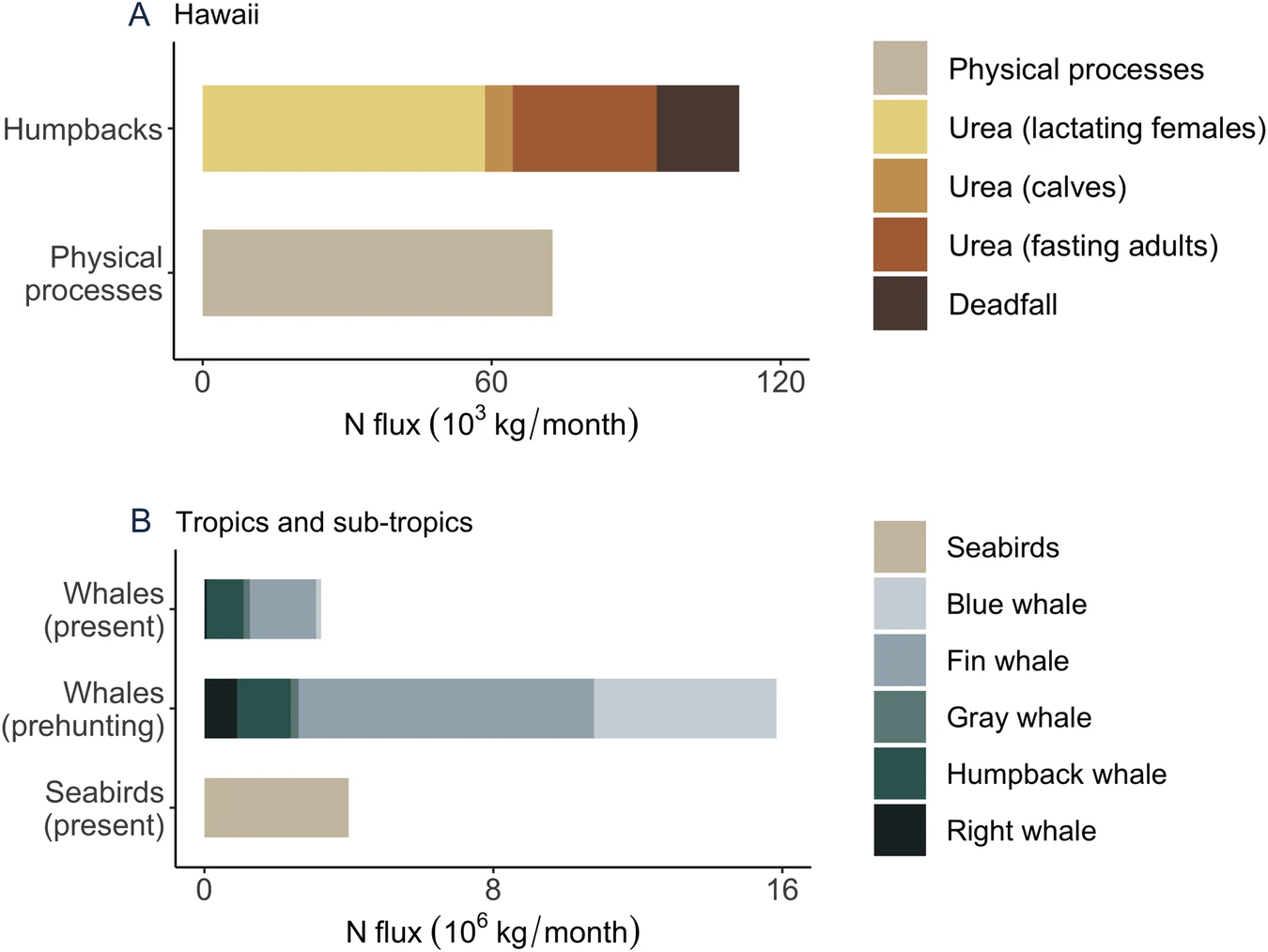

僅以灰鯨、座頭鯨和露脊鯨為例,研究表明它們每年就可將超過3780噸氮和近5萬噸生物質從極地搬運至低緯度海域——足以支持超過1.8萬噸的碳固定,即浮游植物通過光合作用吸收大氣二氧化碳。在夏威夷等鯨魚繁殖熱點區域,鯨群排放的氮通量甚至超過了自然上升流的營養通量,足以顯著提升原本貧瘠海區的初級生產力,從生物荒漠變為浮游生物天堂。

夏威夷海域的氮通量來源對比(圖片來源:參考文獻[1])

盡管目前大多數研究數據仍以雌性鯨魚與幼崽為主,但這已是保守估計。如果將雄鯨及藍鯨、長須鯨等尚未充分研究的巨型種類計入,全球鯨魚群體每年通過排泄等行為帶來的營養,可能足以支持近4萬噸的碳固定,其對氣候調節的作用堪比某些人為“海洋施肥”工程。

更重要的是,鯨尿中的氮并非孤立存在。在海鳥和魚類帶來的磷協同作用下,這些氮可觸發浮游植物的爆發式增長,進而帶動整個熱帶海洋食物鏈的恢復與繁榮。正如研究者所言:“這是一種鯨魚不用嘴也能‘喂養’整個海洋的方式。”

總結

從浮游植物的生長,到整個海洋食物網的運轉,鯨魚尿液中所含的氮元素,正是推動這一切的燃料。這些看似微不足道的生理排泄行為,構成了全球最大規模、最遠距離的生物營養輸送系統。鯨魚通過鯨魚傳送帶,將高緯度海域的生命能量帶入熱帶和亞熱帶的營養荒漠,不僅重塑了沿海生態,還可能對碳循環和氣候調節產生深遠影響。

但這一系統正面臨隱憂。自工業化捕鯨以來,全球須鯨數量驟降90%以上,隨之消失的還有它們為生態系統提供的無聲服務。有研究估計,若鯨群恢復至捕鯨前水平,熱帶海域的營養通量和初級生產力或可增加2到3倍,許多死水或將重煥生機。

保護鯨魚,不僅是出于對瀕危物種的憐憫,也是在修復一整套被打斷的海洋循環系統。或許未來,當我們談論碳匯、氣候治理、海洋恢復時,除了珊瑚礁和紅樹林,也該把鯨魚——以及它們的一泡泡尿——重新納入生態保護中。

參考文獻:

[1] Roman, Joe, et al. "Migrating baleen whales transport high-latitude nutrients to tropical and subtropical ecosystems." Nature Communications 16.1 (2025): 2125.

[2] Rasmussen, Kristin, et al. "Southern Hemisphere humpback whales wintering off Central America: insights from water temperature into the longest mammalian migration." Biology letters 3.3 (2007): 302-305.

[3] Pitman, Robert L., et al. "Skin in the game: Epidermal molt as a driver of long‐distance migration in whales." Marine Mammal Science 36.2 (2020): 565-594.

[4] Rii, Yoshimi M., Robert R. Bidigare, and Matthew J. Church. "Differential responses of eukaryotic phytoplankton to nitrogenous nutrients in the North Pacific Subtropical Gyre." Frontiers in Marine Science 5 (2018): 92.

[5] Letscher, Robert T., Fran?ois Primeau, and J. Keith Moore. "Nutrient budgets in the subtropical ocean gyres dominated by lateral transport." Nature Geoscience 9.11 (2016): 815-819.

作者丨Denovo科普團隊(褚宏偉博士 湖南師范大學碩士生導師)

審核丨趙寶鋒博士 遼寧生命科學學會

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃