你可能從未察覺,其實我們每一個人,正在悄悄地發光。不是比喻意義上的發光,而是真正意義上的光——一種極其微弱、肉眼無法察覺的生物光。這種光的名字叫“超弱光子發射”(Ultraweak Photon Emission, 簡稱UPE),是一種由新陳代謝副產物在細胞中自然激發所產生的微光。

那么問題來了,如果這種微光真的是“生命之光”,它在生命終止那一刻,會不會真的隨之熄滅?近日,一項對小鼠的成像實驗首次回答了這個問題。在死亡發生之后,小鼠體表的生物微光迅速衰減,仿佛真有一道光,從生命體中悄然褪去。

什么是超弱光子發射?

人類并不是唯一會發光的生物。實際上,從細菌到人類,幾乎所有活著的生命體都在持續地釋放一種極其微弱的光,這種現象被稱為生物超弱光子發射。它的強度遠低于我們視覺的感知閾值,約為每平方厘米每秒僅發射10到1000個光子,而正常光照強度可以高出它十億倍以上。

與我們熟悉的螢火蟲發光或深海魚自發熒光不同,UPE不是靠專門的熒光素酶或發光器官產生的可見光,而是源自細胞內部正常的代謝過程。其核心機制在于,細胞在呼吸代謝過程中產生活性氧,這些氧自由基會攻擊脂質和蛋白質,引發一系列氧化反應,導致部分分子進入激發態。當這些激發態分子回到基態時,會以光的形式釋放能量,產生極微弱的發光。

人類也會“晝夜變亮”:節律中的生命微光

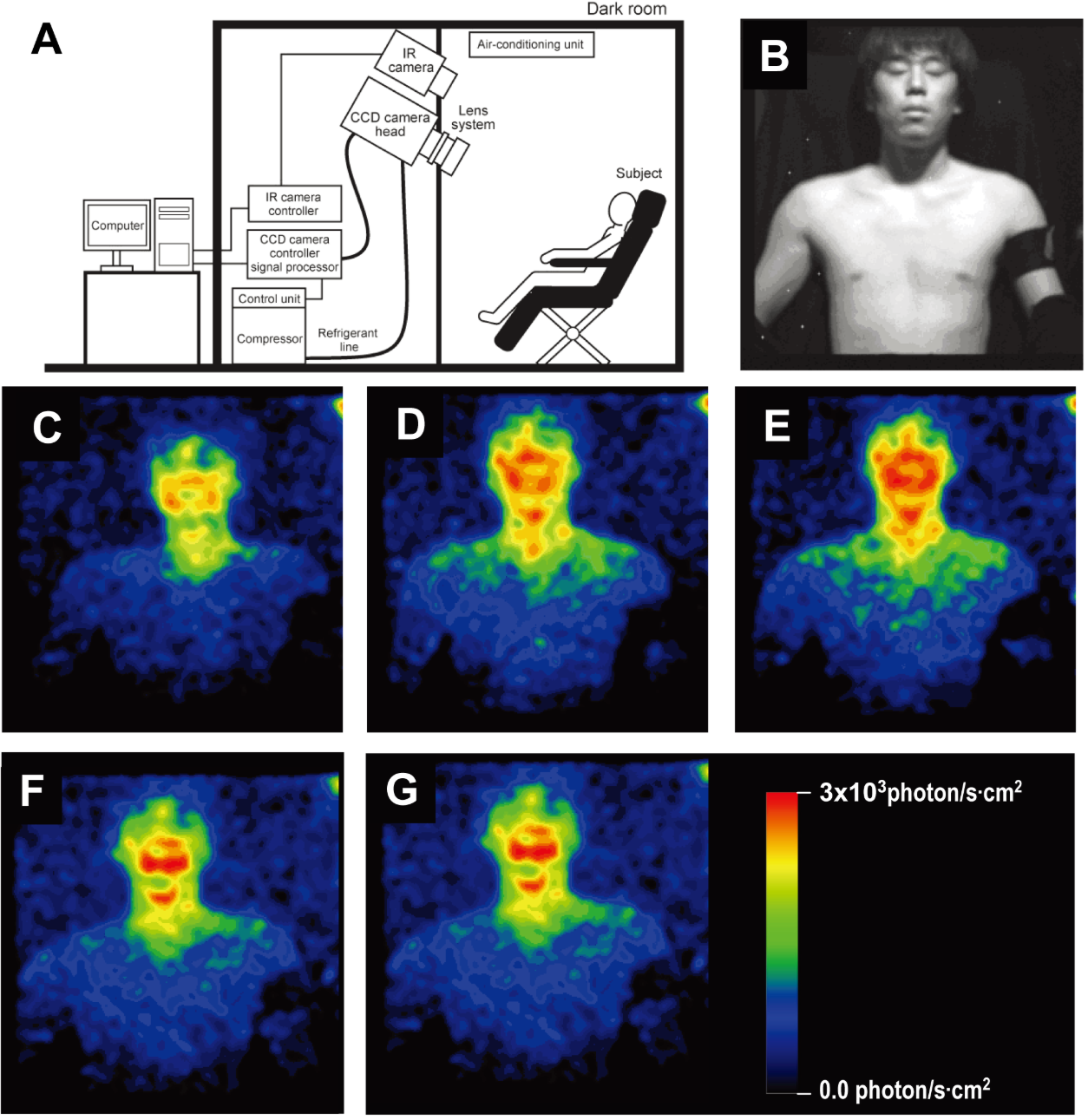

2009年,日本科學家小林正樹(Masaki Kobayashi)團隊首次使用高靈敏度冷卻CCD成像系統,成功捕捉到了人類身體在沒有外界光照下自發發出的微光圖像。這項實驗并非簡單地證明人類會發光,更驚人的是,他們發現,這種發光具有明確的晝夜節律——也就是說,我們的身體在一天的不同時間里,亮度是有變化的。

實驗中,五位健康志愿者在全黑環境中多次被拍攝。結果顯示:面部是人體UPE最強的區域,尤其是雙頰與口周,從早上10點到晚上22點,UPE強度呈現出一個清晰的峰谷節律,在下午4點左右達到峰值,隨后逐漸減弱,在深夜幾乎降至最低。

實驗裝置的示意圖與人體超弱光子發射的圖像(圖片來源:參考文獻[1])

研究還分析了這些微光與其他生理指標之間的關系。UPE與體溫無顯著相關性,這意味著它并不是因為皮膚溫度升高而產生的熱輻射。而與唾液中皮質醇水平呈明顯負相關,也就是當皮質醇——這一調節應激與覺醒的激素——在清晨達到高峰、隨后逐步降低時,UPE卻在傍晚達到最亮。研究人員推測,UPE的變化反映的是細胞能量代謝狀態的晝夜調控,而這種代謝節律正是由我們身體中的生物鐘系統維持的。

在分子層面,這種光的產生與線粒體密不可分。線粒體被稱為細胞的能量工廠,它在合成ATP的過程中會產生活性氧(ROS)等自由基。這些自由基引發脂質過氧化和蛋白氧化,生成激發態分子并最終釋放出光子。正是這些隨機而低強度的發光,構成了我們發光的身體。

值得一提的是,UPE的分布并不均勻。研究發現,臉部的光強高于軀干,甚至不同部位之間存在差異,這可能與皮膚色素(如黑色素)、皮脂腺密度、組織代謝活性等因素相關。

當生命終止,這道光也會熄滅嗎?——活鼠與死鼠的“生命微光”對比

人類在白晝中悄悄發光,而這束微光的強弱隨生命節律起伏,那當生命走到盡頭,這束光還會繼續嗎?

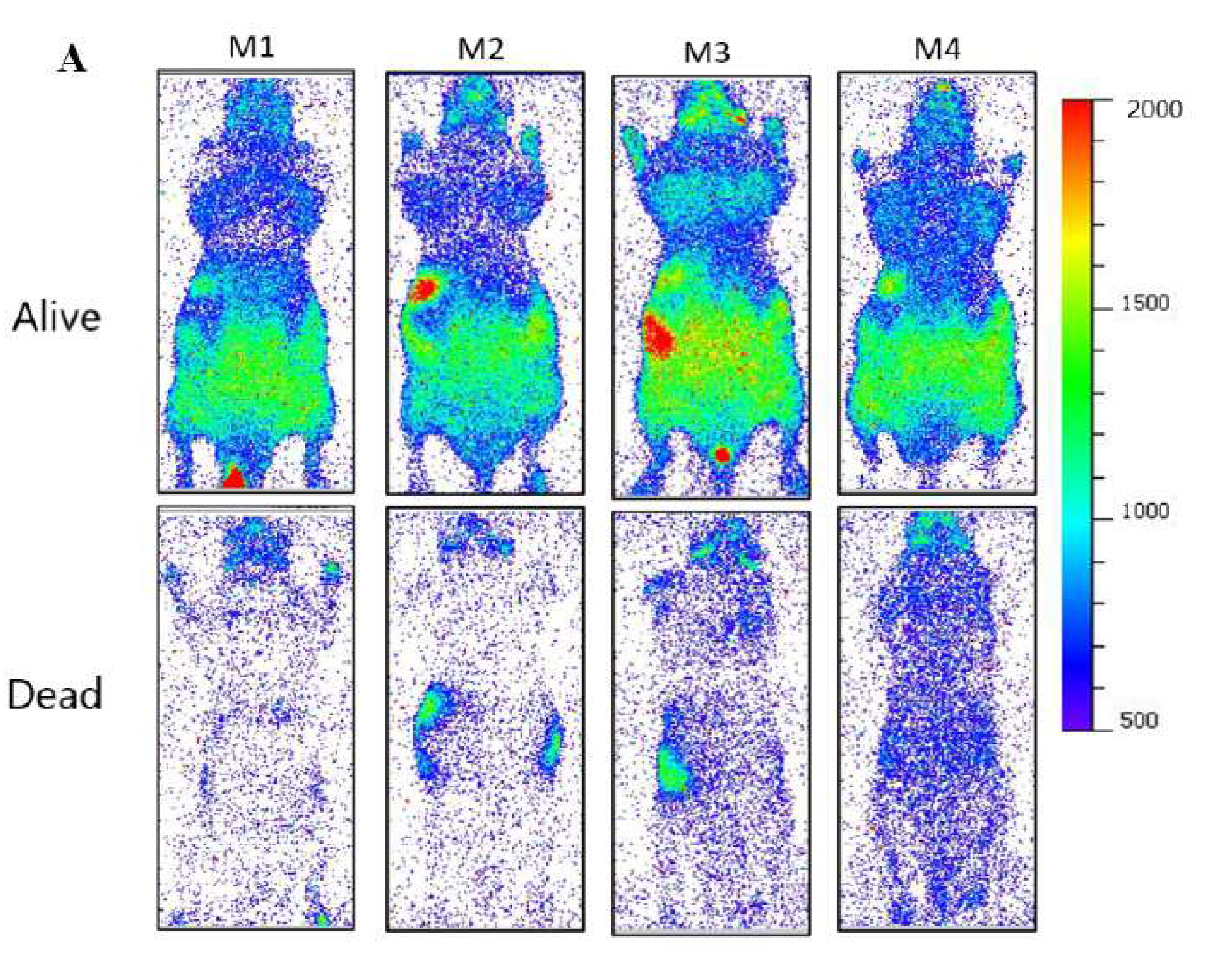

2024年,加拿大卡爾加里大學與國家研究委員會的科學家團隊,首次以實驗成像的形式,記錄了哺乳動物死亡前后UPE的變化過程。他們使用高靈敏度CCD成像系統,對比拍攝了活體小鼠與其死亡后立即拍攝的狀態,實驗結果令人震撼:死亡幾乎導致UPE的全面衰減。

與活體小鼠相比安樂死小鼠的生物光子發射減少(圖片來源:參考文獻[2])

具體而言,在實驗條件恒定(溫度維持在37°C)且黑暗適應充分的前提下,研究人員發現:活鼠體表持續產生UPE,圖像上可見全身范圍的散發性弱光;死亡僅30分鐘后拍攝的同一只小鼠,其UPE圖像顯示絕大多數區域已無可測光信號,僅在部分原本較亮部位殘留極弱發光點;統計分析表明,死亡后UPE總光通量顯著下降,呈現出一種“光被抽離”的直觀印象。

這一結果,為“死亡終止生命發光”的假說提供了罕見的實驗證據。科學家認為,原因在于UPE強烈依賴于活細胞的新陳代謝活動。當機體死亡,心跳與供氧終止,線粒體停止合成能量,細胞不再產生活性氧,也就失去了發射光子的化學燃料。

結語

在浩瀚宇宙中,我們的生命不過是一束微弱的光,這束光真實存在,且緊緊纏繞著我們的代謝、節律與健康。從細胞的氧化還原反應中微微逸出的光子,不僅揭示了生命活動的秘密,也在悄然書寫著我們的生物節拍。當死亡來臨,那一刻的光芒驟然熄滅,或許正是生命終結最本質的寫照。

參考文獻:[1] Kobayashi, Masaki, Daisuke Kikuchi, and Hitoshi Okamura. "Imaging of ultraweak spontaneous photon emission from human body displaying diurnal rhythm." PLoS one 4.7 (2009): e6256.

[2] SALARI, VAHID, et al. "Imaging Ultraweak Photon Emission from Living and Dead Mice and from Plants under Stress." The Journal of Physical Chemistry Letters 16(2025):4354-4362.

作者丨Denovo科普團隊(楊超 博士、中國科普作家協會會員、廣東省青年科技創新研究會會員)

審核丨趙寶鋒博士 遼寧生命科學學會會員

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃