文化是一個民族、一個國家的靈魂,而典籍則是文化傳承重要的物質載體。《文脈華章——冀藏古籍文化展》于2025年6月26日在河北博物院開展,168種各類古籍吸引了大批觀眾的目光。河博社會教育人員精心設計了“開卷有益 古籍新知”系列教育項目,包含線下活動與線上課程。當你打開手邊的一本書,不管是專業書籍還是休閑讀物,映入眼簾的字體,就猶如此刻我輸入進word文檔里的字體一樣,大概率會是同一種——宋體字。這種在圖書出版乃至文字信息傳播與處理中使用率極高的字體,溯其源流,卻是在浩如煙海的中華古籍里。今天,我們就說一說宜古宜今的“宋體字”。

古籍歷史悠久,主要指書寫、印制于1912年以前,且具有中國古典裝幀形式的書籍。正式的古籍可追溯至竹簡木牘,用繩編聚成篇,如同書籍冊頁一般。而其他早期文字記錄,如甲骨文、金文、帛書、石刻等,為古籍的產生做了各方面的準備,是古籍的原始形態,也為我們保留了古老、豐富的字形藝術。

河北省平山縣戰國時期中山王厝墓出土的“中山三器”——鐵足銅鼎、銅方壺和銅圓壺,器身均飾有長篇銘文,共1124字。這些銘文文辭典雅優美,筆畫剛勁洗練,線條纖細修長,“橫”筆畫變化豐富、具有動感,“豎”筆畫挺拔剛韌、豐中銳末,尾部呈現出尖銳的懸針狀。這些極具藝術魅力的銘文,不僅為歷史文獻、古文字考釋等研究提供了珍貴的資料,也成為現代書法藝術的靈感源泉。

中山王厝鐵足銅鼎與鼎上銘文

西漢初年,隨著造紙術的出現,紙逐漸取代簡牘,成為文字書寫最主要的載體。隋唐五代直至宋元明清,紙張制作的冊頁書籍都是古籍的主流形態。與此同時,書法藝術融合執筆、運筆、結構、章法等技法,在歷經甲骨文、金文、小篆、隸書、楷書、行書、草書等演變后,形成了獨特、成熟的藝術體系。到這里就要問一問各位讀者了,我們開篇提到的“宋體字”,屬于篆、隸、楷、行、草的哪一種呢?

嚴格來說,哪一種都不是!宋體字其實是一種“印刷字體”。印刷術是我國古代四大發明之一,它的出現大幅提升了書籍的生產效率。這其中,雕版印刷術大致出現在公元7世紀的隋末唐初。唐代雕版印刷時,通常先由書法家書寫楷書,之后由刻工臨刻,印刷出的書籍字體具有濃厚的書法氣息。而到了宋代,雕版印刷開始進入黃金時代,書籍印刷數量巨大。為適應需求,宋代刻工對唐楷的字形進行歸納總結,逐漸形成了筆畫橫細豎粗、橫輕豎重,且筆畫末端有修飾,點、撇、捺、鉤等筆畫有尖端的“宋體字”。

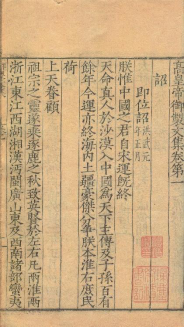

《高皇帝御制文集》 明嘉靖十四年(1535)刻本 吉林省圖書館藏

宋體字出現于宋代,成熟卻在明代,所以在日本、韓國等國家又稱明朝體。上圖為明嘉靖年間刻印的《高皇帝御制文集》,字體的結構筆畫已是完全的宋體字。

宋體字的成熟,也代表著古籍字體從手寫體向印刷體的轉變,是我國書籍出版業上一個里程碑式的演進。誠然,宋體字可能沒有唐代書法大家的臨刻版本那么極具觀賞性,但對于印刷來說更具“快速”“簡便”“正規”的特點,因此成為明清時期書籍出版的“規范字”。

時間到了現代,宋體字的字形特點仍適用于大規模出版需求,是現代化文字信息傳播中使用率最高的字體之一。你今天在哪里閱讀或使用到了宋體字呢?評論區留言告訴我們吧!

來源: 河北博物院

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

河北博物院

河北博物院