早上六點半,鬧鐘響起,你猛地從夢中驚醒,伸手按下“稍后提醒”。九分鐘后,鈴聲再次響起,你又按了一次。第三次響起時,你終于艱難爬起,卻感到腦袋昏沉、四肢沉重,仿佛比直接起床還更疲憊。

手機鬧鐘“稍后提醒”的貪睡鍵(圖片來源:作者手機截圖)

這種每天都在上演的“起床拉鋸戰”,你是否也參與其中?

按鬧鐘的貪睡鍵,幾乎成了現代都市人最常見的事情之一。根據一項涵蓋全球三百萬夜晚的數據分析,超過一半的人在早上第一聲鬧鐘響起后不會立刻起床,而是反復按掉、反復掙扎。 我們為什么會貪睡?這到底是在補救前一晚的疲憊,還是在損害本該完整的大腦恢復過程?更重要的是:這種行為,對你的認知狀態、情緒和大腦功能究竟意味著什么?

科學界對此其實并沒有一致結論:有研究指出貪睡會打斷大腦最重要的修復期,也有實驗證據表明適度貪睡可能有助于更平穩地清醒。那么,每天早上的那

幾次再睡幾分鐘,到底會有什么影響?

數據告訴你貪睡行為有多普遍?

根據2025年5月發表在《Scientific Reports》上的一項大型研究,全球超過55.6%的睡眠記錄都出現了貪睡行為。這項研究由布萊根婦女醫院與麻省總醫院聯合團隊發起,分析了來自21000多名用戶的睡眠數據,總共追蹤了約300萬個夜晚。

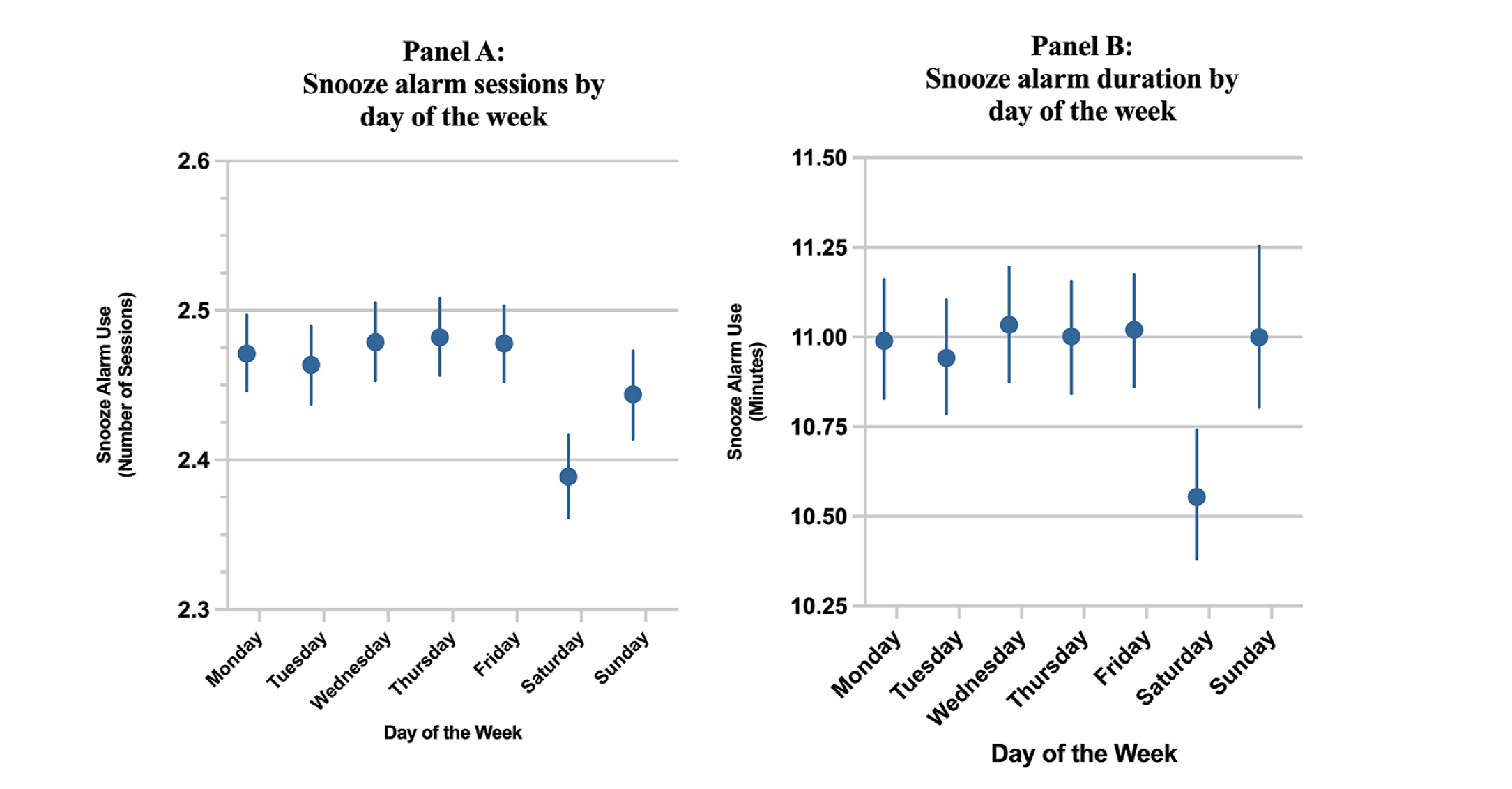

超過半數的人在早上都會按下貪睡鍵(圖片來源:作者使用AI生成)

研究發現每次按貪睡鍵平均可延長11分鐘的賴床時間,而重度貪睡者在超過80%的清晨都使用該功能,則每天花約20分鐘在斷斷續續的醒來與睡眠之間反復拉扯。每次貪睡并非只按一次,用戶平均按了2.4次,相當于每早驚醒-入睡的回合循環至少兩輪。貪睡行為在工作日顯著增加,尤其在壓力大的日子里,人們更難果斷起身。調查還發現,女性比男性更傾向于使用貪睡鍵、瑞典、德國、美國是貪睡率最高的國家。

貪睡鬧鐘行為按星期幾分布,A表示平均貪睡鬧鐘使用次數,B表示平均貪睡鬧鐘使用時長(圖片來源:參考文獻[1])

更有趣的是,這項研究還發現了一類反直覺現象,那些每晚睡眠不足5小時的人反而更少貪睡。研究人員認為,這可能是因為這類人早晨通常面臨不可推遲的責任,如照顧孩子、趕早班車、出門工作等,根本沒有再睡一次的空間。

相反,那些每晚睡眠時間超過9小時的人更傾向于在醒來前貪睡,這可能代表著他們處于補覺階段,或者身體正經歷某種恢復狀態,如感冒、疲勞或心理壓力后的修復反應。

反方觀點:貪睡可能打斷大腦的“黃金修復期”

雖然再睡幾分鐘聽起來像是對自己溫柔以待,但在不少睡眠專家看來,這種習慣可能正悄悄削弱我們最寶貴的睡眠階段。

來自布萊根婦女醫院與哈佛醫學院的睡眠研究者 Rebecca Robbins 博士團隊指出,清晨即將醒來的階段,是整晚睡眠中最富含快速眼動睡眠(REM)的時段。REM 睡眠不僅與夢境相關,更是情緒調節、學習記憶整合、神經連接重塑的重要時機。

然而,每一次被鬧鐘強行喚醒,再迅速回到淺睡狀態,都會打斷這一過程,讓大腦從高質量的修復期退回到低效率的淺層睡眠。

反復的貪睡行為會使睡眠節律碎片化(圖片來源:作者使用AI生成)

研究還發現,反復的貪睡行為會使睡眠節律碎片化,擾亂褪黑素和皮質醇分泌的自然節律,使大腦難以分辨真正的起床信號。起床后即使身體已經醒來,大腦仍像裹在被子里那樣遲鈍、昏沉,需要更長時間恢復清晰意識。特別是對于那些本就睡眠不足的人來說,貪睡帶來的額外睡眠質量極差,甚至會帶來反效果。

從神經科學角度看,這樣的邏輯并不難理解。大腦在夜間有四至六個完整的睡眠周期,每個周期內都包含非快速眼動睡眠(NREM)和 快速眼動睡眠(REM) 階段。貪睡打斷的并非整晚睡眠,而是恰恰最關鍵的最后一段,就像電影看到高潮突然被暫停,自然影響結局體驗。

因此,睡眠專家普遍建議:

將鬧鐘設在最晚必須起床的時間點

堅持一響就起策略,讓大腦形成明確的喚醒節律

嘗試使用漸亮燈光或柔和聲音的喚醒裝置,減少清晨驚醒帶來的神經沖擊

正面觀點:適度“貪睡”,可能更利于大腦清醒

雖然多數睡眠專家仍對貪睡持謹慎態度,但越來越多的研究開始重新審視這個行為的復雜性。瑞典斯德哥爾摩大學的睡眠科學家 Tina Sundelin 博士團隊在《Journal of Sleep Research》上發表的一項研究,首次通過實驗室實測,提出了不同觀點:“在合理時間范圍內,貪睡并不會顯著損害認知,反而可能幫助人們更溫和地清醒。”

研究團隊招募了 31 名重度貪睡者,要求他們在一周內分別完成立即起床與30分鐘貪睡兩種起床模式,并監測其腦電波、唾液皮質醇、反應時間及主觀清醒程度。結果顯示貪睡者總共只減少了約6分鐘的睡眠時間,遠低于人們普遍擔憂的嚴重睡眠浪費;在貪睡組中,大多數人并未出現更高的起床困倦評分;在多個認知任務上,貪睡組表現略優或無差異,反駁了“貪睡降低清晨效率”的常見說法。

更關鍵的是,研究提出一個有趣的機制假設:貪睡可能幫助大腦從深度睡眠過渡到淺睡,從而減輕睡眠慣性帶來的起床遲鈍。

早上起床設置多個鬧鐘(圖片來源:作者截圖)

這就像在跑步前先熱身一樣,通過幾個輕度喚醒階段,讓神經系統逐步啟動,而不是直接從冷啟動切換到全功率運行。在部分人群中,貪睡是一種主觀上“積極調節”的機制,有助于減輕清晨情緒波動與身體不適。

當然,這并不意味著貪睡無害、人人適用。Sundelin 也明確指出:研究樣本為睡眠充足者,且貪睡時間控制在30分鐘以內,若睡眠本身已不足、或貪睡時間過長,可能就無法獲得類似的積極效果。

總結

貪睡不是簡單的懶惰或自律失敗,它是一種復雜的睡眠調節行為,背后牽涉到大腦喚醒機制、情緒調節與生理節律的多重互動。從目前研究來看,若你本身睡眠充足、貪睡時間不超過30分鐘,適度貪睡未必有害,甚至可能幫助你更平穩地清醒。但若你長期睡眠不足、貪睡頻繁反復,則可能打亂生理節律,反而加劇疲勞與認知低效。

比起糾結要不要再睡五分鐘,更重要的是你昨晚是否睡得夠好?在一個缺覺的時代,最好的貪睡策略,其實是讓自己早點睡覺、睡眠充足。

參考文獻:

[1] Robbins, Rebecca, et al. "Snooze alarm use in a global population of smartphone users." Scientific Reports 15.1 (2025): 1-10.

[2] Mattingly, Stephen M., et al. "Snoozing: an examination of a common method of waking." Sleep 45.10 (2022): zsac184.

[3] Sundelin, Tina, Shane Landry, and John Axelsson. "Is snoozing losing? Why intermittent morning alarms are used and how they affect sleep, cognition, cortisol, and mood." Journal of Sleep Research 33.3 (2024): e14054.

作者丨Denovo科普團隊(楊超 博士、中國科普作家協會會員、廣東省青年科技創新研究會會員)

審核丨詹麗璇 廣州醫科大學附屬第二醫院神經內科教授

來源: 科普中國創作培育計劃

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國創作培育計劃

科普中國創作培育計劃